2025年6月のきゅうり市場は全国平均で320円/kg、前年比+43.71%。札幌や横浜などで高騰し、数量は主要都市で軒並み減少。天候不順・物流費上昇・労働力不足が価格上昇の背景。今後は施設栽培と流通改革が鍵。

きゅうりの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 320 | 100 | +43.71 | |

| 1 | 横浜市 | 342.7 | 107.1 | +41.79 |

| 2 | 札幌市 | 340.7 | 106.5 | +23.88 |

| 3 | 名古屋市 | 335 | 104.7 | +39.78 |

| 4 | 神戸市 | 331.7 | 103.6 | +49.62 |

| 5 | 東京都 | 331.3 | 103.5 | +48.13 |

| 6 | 大阪市 | 325.3 | 101.7 | +41.25 |

| 7 | 金沢市 | 320.7 | 100.2 | +38.02 |

| 8 | 広島市 | 310.3 | 96.98 | +41.27 |

| 9 | 京都市 | 304.7 | 95.21 | +47.42 |

| 10 | 沖縄県 | 284.7 | 88.96 | +13.41 |

| 11 | 高松市 | 280.3 | 87.6 | +37.42 |

| 12 | 福岡市 | 277.7 | 86.77 | +61.13 |

| 13 | 仙台市 | 269.3 | 84.17 | +43.51 |

| 14 | 北九州市 | 258 | 80.63 | +38.21 |

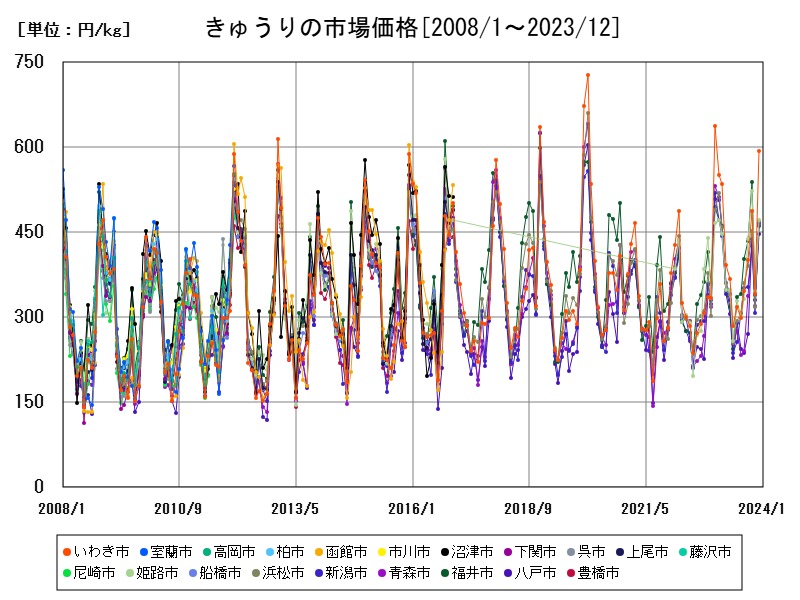

市場価格の推移

全国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 13.8 | 100 | -8.396 | |

| 1 | 東京都 | 5.125 | 37.13 | -10.7 |

| 2 | 大阪市 | 1.349 | 9.775 | -13.3 |

| 3 | 名古屋市 | 1.327 | 9.615 | -6.417 |

| 4 | 横浜市 | 1.117 | 8.094 | -5.579 |

| 5 | 福岡市 | 1.064 | 7.71 | -19.27 |

| 6 | 札幌市 | 0.914 | 6.623 | +9.2 |

| 7 | 京都市 | 0.651 | 4.717 | -7 |

| 8 | 仙台市 | 0.52 | 3.768 | +2.767 |

| 9 | 広島市 | 0.378 | 2.739 | -6.203 |

| 10 | 北九州市 | 0.354 | 2.565 | -7.33 |

| 11 | 神戸市 | 0.338 | 2.449 | -2.874 |

| 12 | 金沢市 | 0.268 | 1.942 | -22.99 |

| 13 | 高松市 | 0.241 | 1.746 | +21.72 |

| 14 | 沖縄県 | 0.153 | 1.109 | +18.6 |

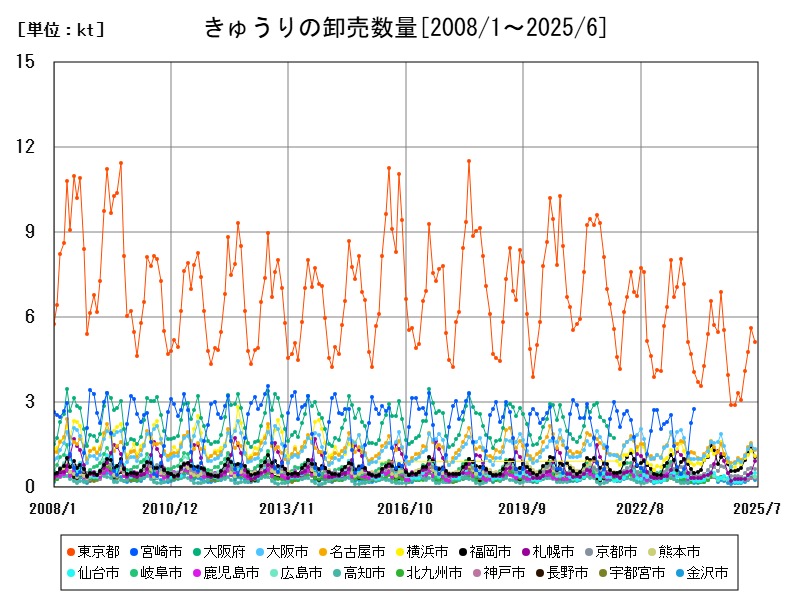

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

きゅうりの卸売り市場の現状と今後

2025年6月の全国主要市場におけるきゅうりの平均市場価格は320円/kgとなり、前年同月比で+43.71%の大幅上昇を記録しました。都市別では横浜市(342.7円/kg)が最高値で、札幌市(340.7円/kg)、名古屋市(335円/kg)と続きます。中でも、神戸市(+49.62%)や東京都(+48.13%)、京都市(+47.42%)などで顕著な上昇がみられ、全国的に急騰傾向が強まっています。

1方、卸売数量は全国合計で13.8ktですが、前年同月比で-8.396%の減少となりました。特に福岡市(-19.27%)や東京都(-10.7%)、大阪市(-13.3%)など大都市圏で大きな減少が見られますが、札幌市(+9.2%)や仙台市(+2.767%)では増加しています。

価格と数量の地域別特徴

高価格帯都市:

-

横浜・札幌・名古屋・東京・神戸といった政令指定都市が価格上位を占めており、物流コストや需要の集中が価格押し上げ要因。

-

特に神戸や東京は前年に比べて+40%以上の高騰で、需要に供給が追いついていない構図が明らか。

数量上位都市:

-

東京都(5.125kt)が圧倒的に多く、大消費地としての存在感がある1方で前年比-10%以上の減少。

-

大阪市、名古屋市、横浜市も1kt超えだが軒並み数量は前年割れ。札幌市(+9.2%)が唯1堅調。

価格高騰の要因分析

生産地の気象影響:

-

2025年前半は全国的に高温少雨が続き、露地栽培中心のきゅうりには厳しい環境となった。

-

病害虫の発生増や生育遅延が各地で報告され、収量の低下に直結。

② 労働力不足と資材高騰:

-

高齢化と技能実習生減少により、収穫や選別にかかる労働コストが上昇。

-

ビニール資材・肥料・水道光熱費の値上がりが、全体の生産コストに波及。

③ 物流の制約:

-

物流業界の人手不足や運賃上昇が、特に地方→都市への輸送コストに影響。

-

それが市場価格に転嫁され、消費地ほど価格が高止まりしている。

生産と流通の動向

きゅうりは夏場の代表的な露地野菜であるため、季節性が非常に強く、天候や水資源の影響を受けやすい作物です。

-

主要産地(群馬、埼玉、福島、宮崎など)では施設栽培の導入も進むが、依然として露地比率が高い。

-

大都市圏は他府県依存型の傾向が強く、遠距離輸送への依存度も高い。

-

札幌市や仙台市のように地元生産が比較的安定している地域は、数量減が少なく価格上昇もやや緩やか。

今後の展望と課題

-

気候変動対策としての施設化とスマート農業の導入が求められる。

-

地域間連携による流通コストの平準化(共同輸送やAIによる需給調整)が急務。

-

消費者価格の転嫁耐性には限界もあり、価格高騰が消費を抑制する懸念も。

コメント