2025年6月の全国のトマト価格は札幌市が最高値の393.7円/kg、卸売り数量でも最多を記録。一方、沖縄県では前年同月比で大幅下落。天候や物流、需要変動が価格に影響を与えている。今後は高付加価値トマトの供給や生産の効率化が鍵となる。

トマトの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 326 | 100 | -1.011 | |

| 1 | 札幌市 | 393.7 | 120.8 | +6.88 |

| 2 | 東京都 | 349.7 | 107.3 | +1.551 |

| 3 | 大阪市 | 339.3 | 104.1 | -1.643 |

| 4 | 京都市 | 330.3 | 101.3 | -0.703 |

| 5 | 神戸市 | 329.3 | 101 | +0.919 |

| 6 | 沖縄県 | 326 | 100 | -13.53 |

| 7 | 横浜市 | 317.7 | 97.44 | -1.345 |

| 8 | 仙台市 | 316 | 96.93 | +3.268 |

| 9 | 金沢市 | 305 | 93.56 | -3.38 |

| 10 | 名古屋市 | 294.7 | 90.39 | -0.56 |

| 11 | 北九州市 | 274.3 | 84.15 | -9.76 |

| 12 | 広島市 | 265.7 | 81.49 | -4.204 |

| 13 | 福岡市 | 257.3 | 78.94 | -5.626 |

| 14 | 高松市 | 237.3 | 72.8 | -23.11 |

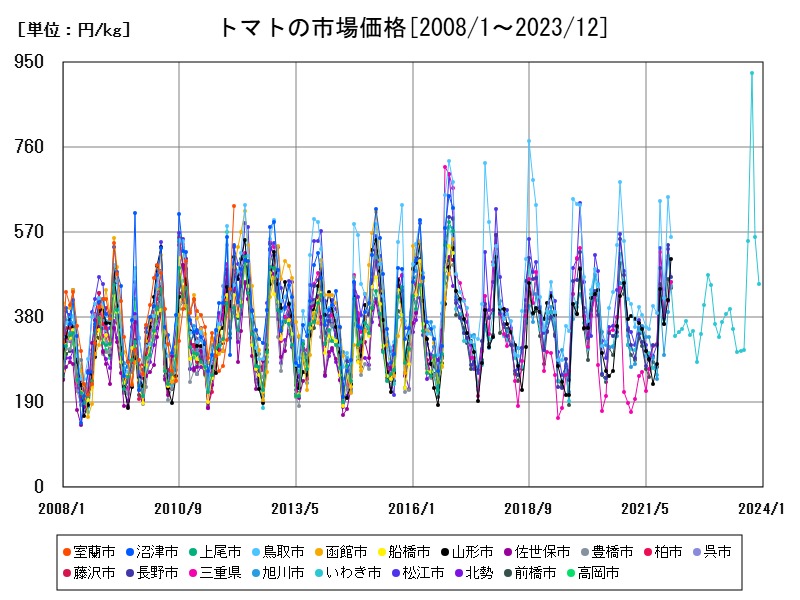

市場価格の推移

全国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[k円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 主要市場 | 0.326 | 100 | -1.011 | |

| 1 | 札幌市 | 0.394 | 120.8 | +6.88 |

| 2 | 東京都 | 0.35 | 107.3 | +1.551 |

| 3 | 大阪市 | 0.339 | 104.1 | -1.643 |

| 4 | 京都市 | 0.33 | 101.3 | -0.703 |

| 5 | 神戸市 | 0.329 | 101 | +0.919 |

| 6 | 沖縄県 | 0.326 | 100 | -13.53 |

| 7 | 横浜市 | 0.318 | 97.44 | -1.345 |

| 8 | 仙台市 | 0.316 | 96.93 | +3.268 |

| 9 | 金沢市 | 0.305 | 93.56 | -3.38 |

| 10 | 名古屋市 | 0.295 | 90.39 | -0.56 |

| 11 | 北九州市 | 0.274 | 84.15 | -9.76 |

| 12 | 広島市 | 0.266 | 81.49 | -4.204 |

| 13 | 福岡市 | 0.257 | 78.94 | -5.626 |

| 14 | 高松市 | 0.237 | 72.8 | -23.11 |

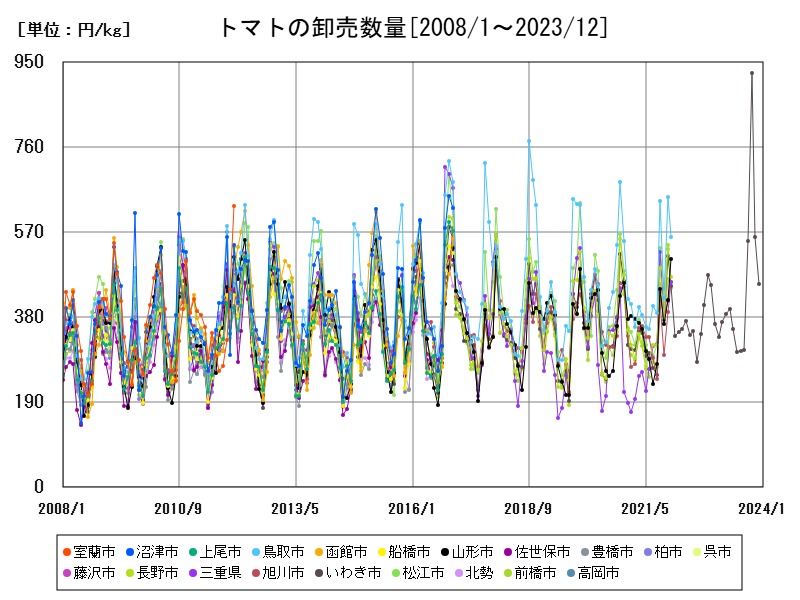

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

トマトの卸売り市場の現状と今後

2025年6月の全国主要市場でのトマト平均価格は326円/kg。都市別に見ると、最も高値を記録したのは札幌市の393.7円/kgで、次いで東京都(349.7円/kg)、大阪市(339.3円/kg)と続きます。特に札幌市では前年同月比で+6.88%と大幅な上昇を見せており、他都市の価格変動を上回る伸びが見られます。

1方、沖縄県は326円/kgと全国平均と1致する水準ながら、前年比-13.53%の大幅下落を記録。気候や需給の影響が大きく出たことがうかがえます。

全国の卸売り数量の比較と傾向

卸売数量で見ると、札幌市(0.394k円/kg)が全国最多。次いで東京都(0.35k円/kg)、大阪市(0.339k円/kg)、京都市(0.33k円/kg)と続きます。札幌では価格・数量ともに前年より増加しており、供給と需要のバランスが比較的良好であると考えられます。

逆に、名古屋市(0.295k円/kg)や金沢市(0.305k円/kg)などでは数量・価格ともにわずかな減少が見られ、需要減退や供給不足の可能性がうかがえます。

都市別の価格特徴と流通の特色

-

札幌市:気候条件により地場生産が難しい時期もあり、価格が高騰しやすい。輸送コストも上乗せされやすい。

-

東京都・横浜市:関東圏の流通の中心地。多くの集荷がある1方で価格は平均水準に収まりやすい。

-

大阪・京都・神戸:関西圏での需要が高く、大阪は価格・数量ともに全国上位を維持。

-

沖縄県:地理的制約からコストが高くなる反面、観光業の浮き沈みで価格変動が大きくなりがち。

価格変動の主な要因

2025年6月の価格動向には以下の要因が影響していると考えられます。

-

天候不順による生育遅れや収穫量の減少。

-

肥料・燃料などの生産資材の価格高騰によるコスト増加。

-

1部地域では観光や業務用需要の減退による需要不足。

-

物流の遅延やコスト上昇に伴い、1部都市では輸送コストが価格に反映。

トマト生産と今後の見通し

国内では熊本、愛知、茨城、栃木などがトマトの主要産地です。ハウス栽培技術の向上により通年供給が可能になっていますが、生産者の高齢化や人手不足が課題となっています。

今後は、高糖度トマトやフルーツトマトなど付加価値の高い商品へのシフトが進むと見られます。また、SDGsや環境配慮の観点から、省エネルギー型の生産や地産地消の推進も期待されます。

コメント