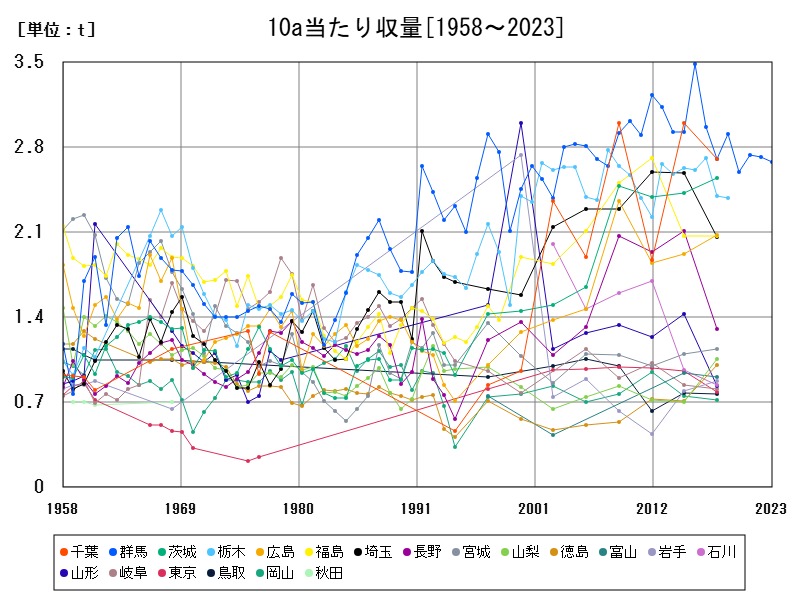

2023年のこんにゃくいも10a当たり収量は全国平均で2,610kg、群馬は2,680kgと高水準。全国・群馬ともにわずかに減少傾向にあり、気候変動や病害が主因。群馬では技術蓄積と設備導入により収量の安定が期待されるが、他県での普及には課題が残る。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2610 | 100 | -0.76 | |

| 1 | 群馬 | 2680 | 102.7 | -1.471 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年におけるこんにゃくいもの全国平均10a当たり収量は2,610kgで、前年と比較して0.76%の減少が見られました。この微減は、全国的な天候不順や高温、病害虫の発生といった自然環境の影響に加え、栽培管理の困難さが影響しています。こんにゃくいもは多年生作物で、植え付けから収穫までに3年を要し、その間の気候変動の影響を受けやすい特性があります。

群馬県の収量とその優位性

群馬県では、2023年の10a当たり収量が2,680kgとなり、全国平均よりも102.7%と高い値を記録しています。全国の収穫量の約95%以上を担う主産地である群馬では、収量の安定化に向けて技術導入が進んでおり、品種改良や土壌改良、栽培管理のノウハウが集積されています。

ただし、群馬でも前年比1.471%の収量減が見られました。これは、夏季の高温による球茎の肥大不良や、病害(特に軟腐病)の局所的発生、さらには人手不足による作業遅延などが1因と考えられます。近年では生産現場の機械化が進んでいますが、完全自動化は困難であり、人的リソースの確保が課題となっています。

他県の状況と限界

群馬県以外でこんにゃくいもを本格的に生産している県は極めて少なく、全国における収量データも限定的です。1部の地域(栃木、福島、長野など)では、地域ブランド化を目指した試験的な栽培が行われていますが、規模は小さく、収量のばらつきが大きいことが課題です。土壌条件や気候、輪作体系の確立が難しいため、高い収量を安定的に実現するには時間と投資が必要です。

今後の予測と技術革新の必要性

今後の10a当たり収量は、全国平均ではしばらく横ばいまたは緩やかな減少傾向を示す可能性があります。主な要因は以下の通りです:

-

気候変動の影響拡大:高温や集中豪雨による生育阻害

-

担い手不足:技術承継と作業分担の限界

-

病害虫の蔓延:特に多年生作物特有の土壌病害が収量に影響

1方で、群馬県においては引き続き高収量を維持する見込みです。これは、スマート農業技術の導入(ドローンによる植生解析や自動潅水システムなど)、さらには品種改良による耐病性の向上によって、生産性の向上と安定化が期待されています。また、若手農業者や法人経営体の3入も徐々に進みつつあり、中長期的には収量の改善に寄与する可能性があります。

コメント