2023年のこんにゃくいもの収穫量は全国で5.09万トン、うち群馬県が約95%を占める。群馬は気候・土壌・技術に恵まれた主産地だが、収量はやや減少傾向。高齢化や病害リスク、気象変動への対策が将来の鍵となる。他県での拡大は限定的。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5.09 | 100 | -1.927 | |

| 1 | 群馬 | 4.85 | 95.28 | -1.423 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

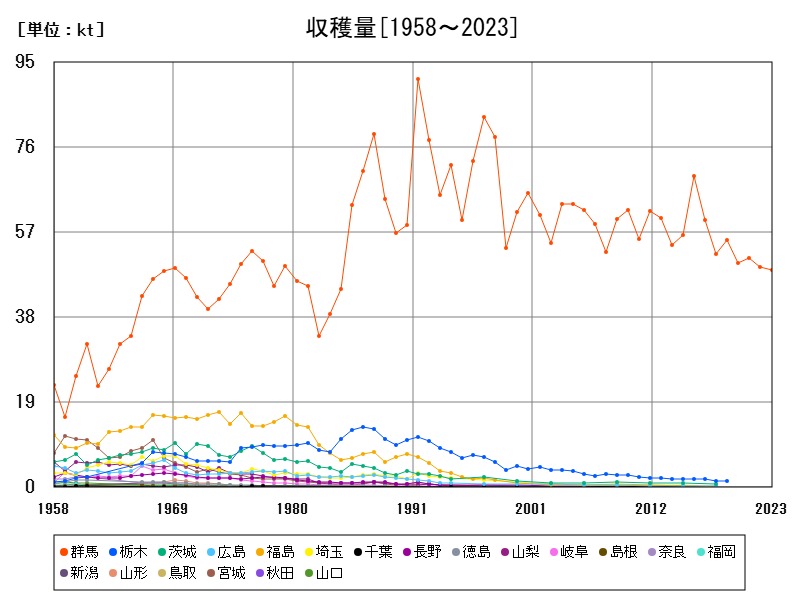

2023年の日本全国におけるこんにゃくいもの収穫量は5.09万トンとなり、前年から約1.93%の減少を記録しました。こんにゃくいもは栽培に手間がかかり、病気や気候の影響も受けやすいため、年ごとの変動が比較的大きい作物です。収穫量は戦後の需要拡大とともに増加し、その後、こんにゃく製品の消費減少や生産者の高齢化により、長期的にはやや減少傾向が見られています。

群馬県 ― 圧倒的な1大産地

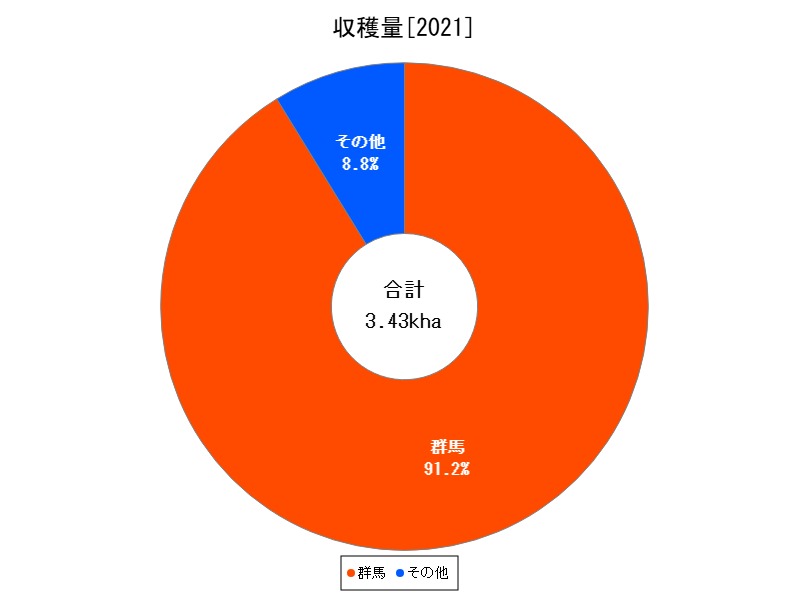

2023年の群馬県の収穫量は4.85万トンで、全国全体の95.28%を占めています。この集中度の高さは、こんにゃく栽培に適した気候(冷涼で排水性の高い火山灰土)、高度な栽培技術の蓄積、加工業者の集積といった要素が相まって成立しています。また、JAや県などの支援体制も充実しており、農家の技術研修や病害対策、収穫後の販売支援などが安定供給の下支えとなっています。

しかし、群馬県でも収穫量は前年から1.423%減少しており、気象変動や病害の影響が懸念されます。とくに輪作や肥培管理を誤ると病気(軟腐病や白絹病)が発生しやすく、単年での被害が収穫全体に影響する可能性があります。

他県の生産状況と今後の可能性

群馬県に比べて他県の収穫量はごくわずかであり、商業的な規模での生産はほとんど見られません。1部、栃木や福島などで小規模な生産が続けられている例もありますが、多くは自家消費や地域加工品の原料用に留まっています。ただし、気候変動への対応や多様な特産品の開発という観点から、今後は他地域での試験的なこんにゃくいも栽培の広がりが期待される局面もあります。

今後の収穫量の予測と課題

将来的には、以下のような要素が収穫量に影響を及ぼすと考えられます。

-

高齢化と担い手不足:主要生産者の高齢化が進み、後継者不足が顕著。

-

病害対策の強化:連作障害や病害リスクへの科学的管理が不可欠。

-

気象変動の影響:異常気象による品質低下や収量減のリスク増大。

-

需要の安定化:こんにゃく加工品の多様化による消費喚起が鍵。

農業法人やJAなどの支援が継続されることで、群馬県を中心に生産が維持される見込みですが、規模の拡大には限界があります。他県への技術移転や新規就農支援、加工品開発などの戦略が重要となります。

コメント