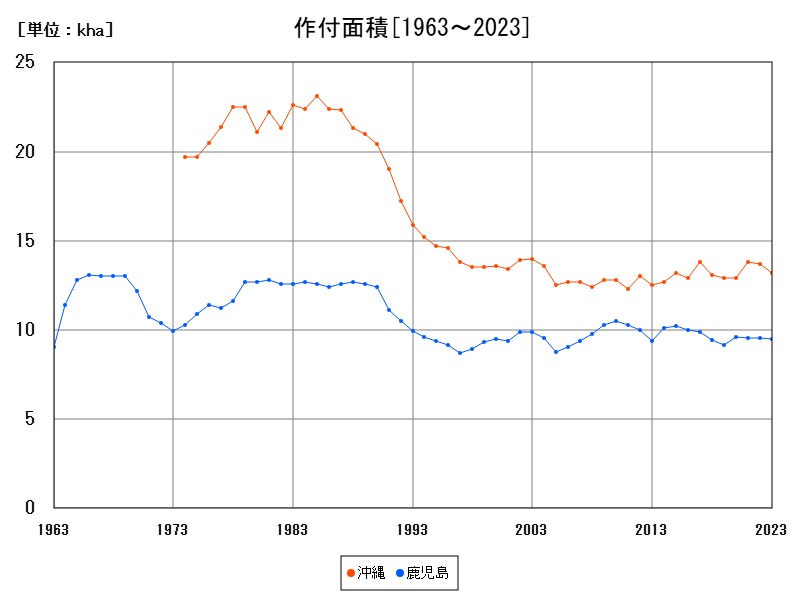

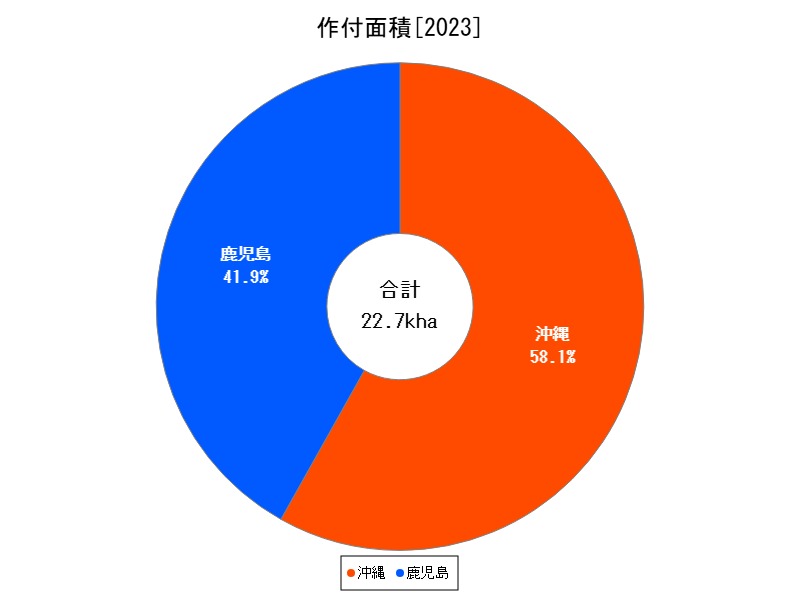

2023年のサトウキビ作付面積は全国で2.27万haと前年比2.155%減。沖縄県が最多で全国の58%を占めるが、作付面積は減少傾向。鹿児島県は比較的安定した面積を維持している。今後は労働力不足や気象リスクに対応した機械化と担い手支援が鍵となる。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.27 | 100 | -2.155 | |

| 1 | 沖縄 | 1.32 | 58.15 | -3.65 |

| 2 | 鹿児島 | 0.951 | 41.89 | -0.627 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

2023年における日本全体のサトウキビ作付面積は2.27万ヘクタールで、前年に比べて2.155%減少しました。この減少傾向は近年続いており、主に高齢化による離農、労働力不足、台風被害、地価の変動などが複合的に影響しています。また、後継者不足と農業収益の低下も、耕作放棄や転作を招く要因となっています。

沖縄県 ― 国内最大の作付地域

沖縄県は1.32万haの作付面積を持ち、全国の58.15%を占めています。もともとサトウキビは沖縄の主要農作物であり、気候条件も適しています。しかし、2023年は前年比で3.65%の減少が見られました。特に離島では労働力の確保が難しく、栽培放棄や機械化の遅れが課題です。また、干ばつや風害の影響が直接的に作付面積にも反映されています。

鹿児島県 ― 安定的な作付の維持

鹿児島県では0.951万haが作付され、全国の41.89%を占めます。主に奄美群島で栽培が行われており、本土とは異なる気候を活かして安定した生産体制が敷かれています。前年比では0.627%の微減にとどまっており、他地域に比べて作付面積の維持に成功しているといえます。背景には、地域での生産者支援や機械導入、製糖施設の運営体制の整備があります。

生産構造の課題と展望

全国的にみると、作付面積の減少は構造的な課題の反映でもあります。農業労働力の高齢化、儲からない作物というイメージ、都市化による農地減少などがサトウキビ栽培を圧迫しています。とくに沖縄のような離島地域では、搬出インフラや収穫機械の確保が困難であるため、作付面積の維持が困難になっています。

今後は以下のような施策が重要となります:

-

機械化と省力化:収穫機や播種機の導入による労働負担の軽減

-

品種改良:台風・干ばつに強い品種への転換

-

担い手確保:若手農業者の定着と法人化の支援

-

地域活性化:製糖業と連動した地域経済の活性化による農業振興

将来的な予想

短中期的には作付面積の微減傾向が続くと予想されます。特に沖縄では離島部の過疎化が深刻であり、構造的な対策がなされない限り縮小傾向は止まりません。1方、鹿児島では農業法人化の進展や奄美大島での機械化が進むことで、1定の面積維持が可能と見られます。長期的には、国や自治体の補助金政策の方向性が大きく影響するでしょう。

コメント