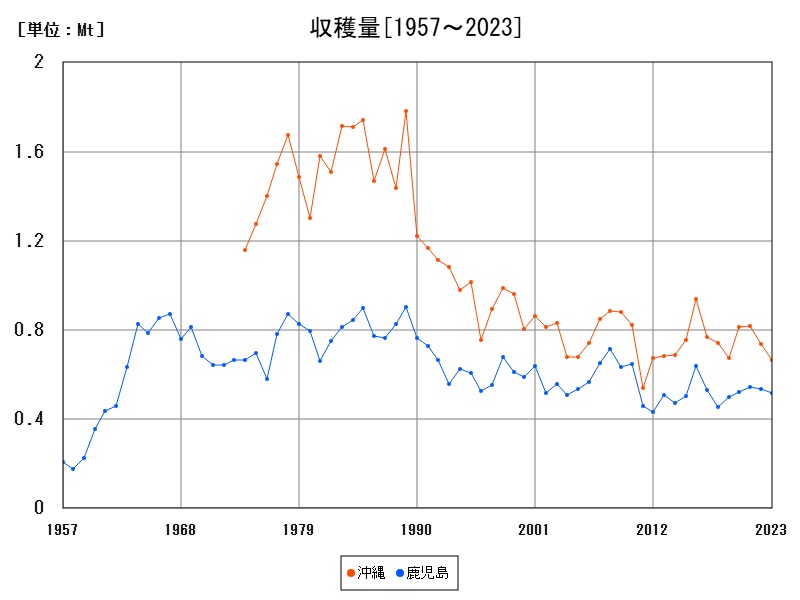

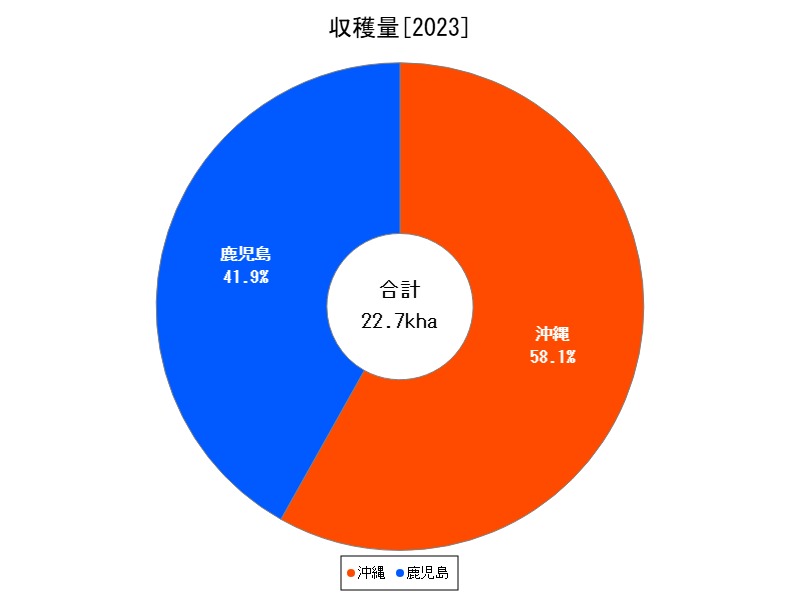

2023年のサトウキビ収穫量は全国で118.2万tと前年比7.075%減。沖縄と鹿児島が全国のほぼ全量を占めるが、気象災害の影響で減収傾向。沖縄は台風被害が大きく、鹿児島は比較的安定。将来は品種改良・機械化・災害対策による安定生産が鍵。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 118.2 | 100 | -7.075 | |

| 1 | 沖縄 | 66.44 | 56.21 | -9.924 |

| 2 | 鹿児島 | 51.73 | 43.76 | -3.145 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の日本におけるサトウキビの収穫量は約118.2万トンとなり、前年から7.075%の減少が見られました。日本ではサトウキビは限られた温暖地域に集中しており、全国的な生産量の推移は、天候・台風・高温乾燥などの気象変動や収穫・搬入体制に大きく左右されます。長期的には気候リスクの影響が拡大しつつある中、生産量の維持は重要な課題となっています。

沖縄県 ― 国内最大のサトウキビ産地

沖縄県は国内最大のサトウキビ生産地で、2023年は66.44万トンを収穫し、全国の56.21%を占めました。しかし、前年比では9.924%の大幅な減少を記録しており、これは台風被害や干ばつの影響による生育障害、収穫作業の遅延などが主な要因と考えられます。沖縄は多くの離島にも栽培地が点在し、搬送・製糖施設の維持や人手確保も課題となっています。

鹿児島県 ― 安定生産と奄美地域の役割

鹿児島県は51.73万トンを収穫し、全国の43.76%を担っています。主に奄美群島(徳之島、喜界島、与論島など)が中心で、比較的安定した収穫量を維持しています。前年比では3.145%の減少に留まっており、沖縄に比べると気象被害の影響は小さかったと見られます。機械化が進んでいる地域も多く、今後の持続的生産に向けた基盤は整いつつあります。

気象リスクと生産基盤の課題

サトウキビは熱帯・亜熱帯性作物であるため、高温・乾燥・強風に弱く、近年の気象の不安定化が大きく影響を及ぼしています。特に台風や集中豪雨、冬期の気温低下は収穫時期や糖度に悪影響を与えやすく、生産現場では気象災害への備えが急務です。また、離島地域では収穫期の人手不足や搬出インフラの老朽化も慢性的課題となっています。

今後の展望と地域戦略

今後も沖縄・鹿児島の2県が国内のサトウキビ生産をほぼ独占する体制は変わらないと予測されます。ただし、気象災害リスクの上昇に伴い、以下のような対策が求められます:

-

品種改良:耐倒伏性・高糖度品種の導入

-

省力化・機械化:自走式ハーベスターの普及拡大

-

産地振興:製糖工場の集約・運営支援、若手生産者育成

-

災害対策:風害対策や排水対策の強化

こうした取り組みにより、収穫量の変動を抑えつつ、国内自給体制の維持が期待されます。

コメント