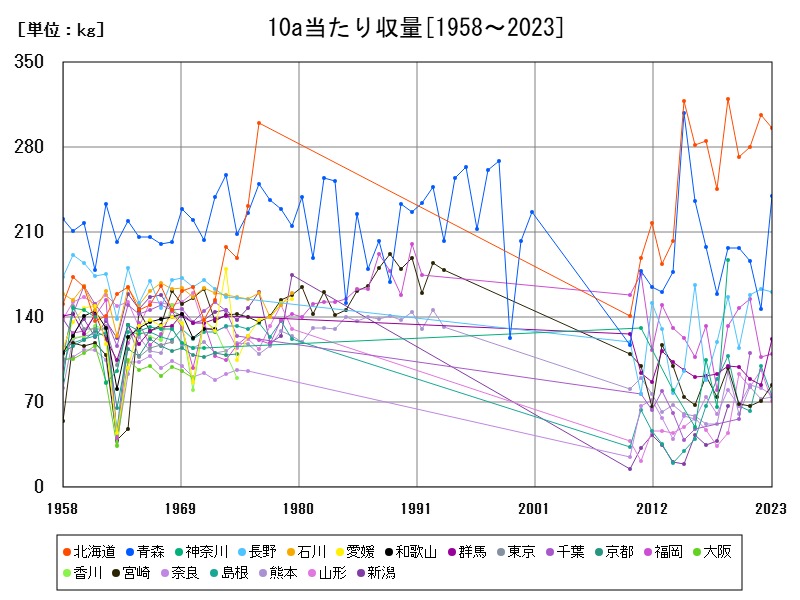

2023年の菜種の10a当たり収量は全国平均211kg。北海道は296kgで最高だがやや減少。青森や群馬で大幅増加が見られ、東北や中部で生産性が向上。西日本では収量が平均以下で、技術導入が課題。将来は高収量地域での拡大と低収量地域の改善が鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 211 | 100 | ||

| 1 | 北海道 | 296 | 140.3 | -3.583 |

| 2 | 青森 | 240 | 113.7 | +63.27 |

| 3 | 長野 | 161 | 76.3 | -1.227 |

| 4 | 群馬 | 122 | 57.82 | +45.24 |

| 5 | 福岡 | 110 | 52.13 | +2.804 |

| 6 | 宮崎 | 84 | 39.81 | +18.31 |

| 7 | 奈良 | 76 | 36.02 | -7.317 |

| 8 | 島根 | 75 | 35.55 | -25 |

| 9 | 熊本 | 74 | 35.07 | +1.37 |

| 10 | 山形 | 71 | 33.65 | -26.8 |

| 11 | 滋賀 | 65 | 30.81 | -40.37 |

| 12 | 愛知 | 63 | 29.86 | +16.67 |

| 13 | 佐賀 | 62 | 29.38 | -32.61 |

| 14 | 岩手 | 59 | 27.96 | |

| 15 | 三重 | 52 | 24.64 | -50.48 |

| 16 | 長崎 | 47 | 22.27 | |

| 17 | 鹿児島 | 45 | 21.33 | -26.23 |

| 18 | 福島 | 41 | 19.43 | +36.67 |

| 19 | 大分 | 38 | 18.01 | -25.49 |

| 20 | 兵庫 | 37 | 17.54 | -47.89 |

| 21 | 富山 | 30 | 14.22 | -26.83 |

| 22 | 秋田 | 28 | 13.27 | +21.74 |

| 23 | 栃木 | 21 | 9.953 | -50 |

| 24 | 埼玉 | 17 | 8.057 | -75 |

| 25 | 鳥取 | 16 | 7.583 | -27.27 |

| 26 | 岡山 | 6 | 2.844 | +50 |

| 27 | 静岡 | 4 | 1.896 | +33.33 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年の日本における菜種の10a当たり収量は全国平均で211kgとなっており、昨年と比較してやや減少傾向にあります。菜種は地域ごとの栽培条件に大きく左右されやすい作物であるため、都道府県ごとの収量差が顕著です。冷涼で日照に恵まれた地域では、より高い収量が期待される傾向にあります。

北海道の圧倒的な高収量

北海道は10a当たり296kgと、全国平均の140.3%という圧倒的な生産性を示しています。広大な耕地と機械化された農業基盤、さらに冷涼な気候条件が栽培に適しており、安定した高収量を実現しています。ただし、前年と比べて3.583%の減少が見られ、気象条件や栽培ローテーションの変化が影響している可能性があります。

東北・中部地域の上位県と成長傾向

青森県は240kgと全国平均を大きく上回り、前年から63.27%という大幅な増加を見せています。この伸びは、適切な播種・収穫管理の浸透や栽培技術の向上によるものと推察されます。長野県も161kgと上位に位置し、安定した生産が続いています。群馬県も122kgで前年より45.24%増となり、中山間地域での小規模ながら効率的な生産が進んでいることが伺えます。

西日本における中・低収量の傾向

福岡県(110kg)や宮崎県(84kg)、熊本県(74kg)などの西日本では、全体的に収量が全国平均を下回っています。温暖な気候や病害虫の発生、雑草管理の難しさが影響していると考えられます。ただし、宮崎県は前年比で18.31%の増加を記録しており、改善の兆しも見られます。今後は、品種改良や防除体制の強化が求められる地域といえるでしょう。

収量低下が顕著な県の課題

奈良県、島根県、山形県などでは、前年からの収量減少率が高く、特に島根(-25%)や山形(-26.8%)は深刻です。この背景には、降雨量の増加や栽培面積の縮小、栽培者の高齢化による管理不十分などの要因が複合していると考えられます。技術支援や耕作放棄地対策が課題となります。

将来予想と政策的視点

今後、北海道や青森などの高収量地域ではさらなる機械化とデータ農業の導入により、収量の安定化・向上が期待されます。1方、中・低収量地域では、収量向上のための栽培技術普及や気象リスク対策、圃場整備といった支援が必要です。また、国産菜種の自給率向上を目指した政策的支援が、各地域の生産意欲を左右する重要な要素となるでしょう。

コメント