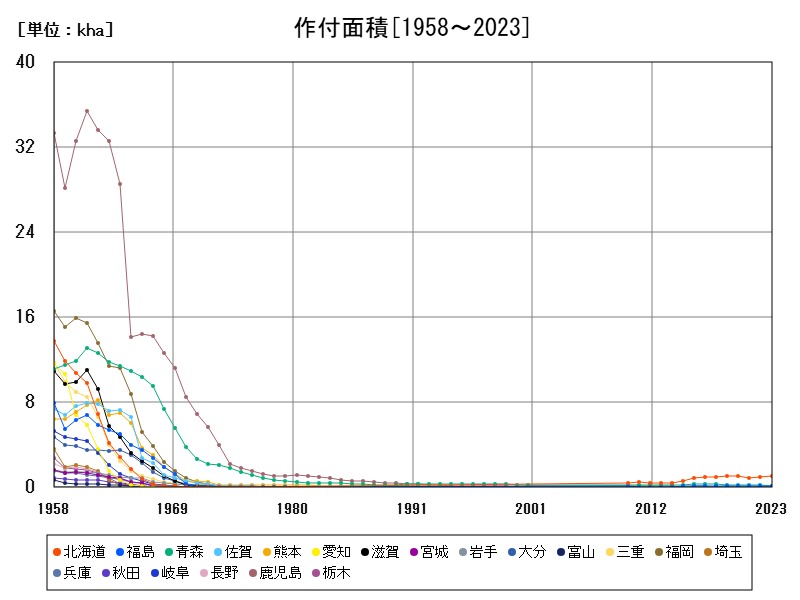

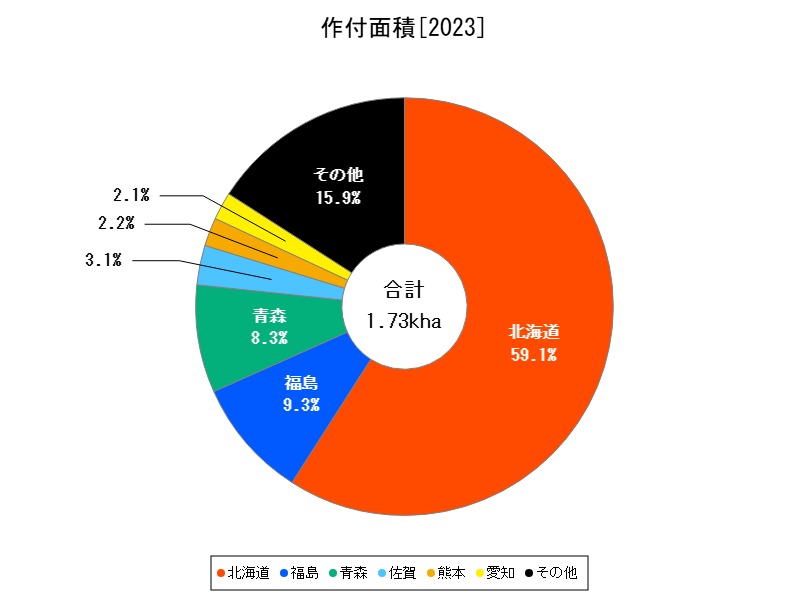

2023年の日本の菜種作付面積は1740ヘクタールで、北海道が58.6%を占め最大の生産地です。福島や佐賀、滋賀、富山で増加が著しく、青森や大分は減少傾向。地域間の気候や労働力の差が影響。将来は気候変動対策と農業スマート化が課題で、生産拡大が期待されます。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1740 | 100 | ||

| 1 | 北海道 | 1020 | 58.62 | +2 |

| 2 | 福島 | 160 | 9.195 | +19.4 |

| 3 | 青森 | 144 | 8.276 | -18.64 |

| 4 | 佐賀 | 53 | 3.046 | +20.45 |

| 5 | 熊本 | 38 | 2.184 | +2.703 |

| 6 | 愛知 | 37 | 2.126 | +8.824 |

| 7 | 滋賀 | 34 | 1.954 | +47.83 |

| 8 | 岩手 | 27 | 1.552 | +12.5 |

| 9 | 大分 | 24 | 1.379 | -27.27 |

| 10 | 富山 | 23 | 1.322 | +76.92 |

| 11 | 福岡 | 21 | 1.207 | -8.696 |

| 12 | 三重 | 21 | 1.207 | -48.78 |

| 13 | 埼玉 | 18 | 1.034 | +28.57 |

| 14 | 兵庫 | 15 | 0.862 | |

| 15 | 秋田 | 14 | 0.805 | -36.36 |

| 16 | 長野 | 12 | 0.69 | -7.692 |

| 17 | 鹿児島 | 11 | 0.632 | -8.333 |

| 18 | 栃木 | 10 | 0.575 | -23.08 |

| 19 | 群馬 | 9 | 0.517 | |

| 20 | 島根 | 8 | 0.46 | -11.11 |

| 21 | 岡山 | 7 | 0.402 | |

| 22 | 長崎 | 6 | 0.345 | |

| 23 | 鳥取 | 4 | 0.23 | |

| 24 | 山形 | 4 | 0.23 | -20 |

| 25 | 静岡 | 3 | 0.172 | |

| 26 | 宮崎 | 3 | 0.172 | |

| 27 | 奈良 | 1 | 0.0575 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

2023年の日本における菜種の作付面積は全国で1740ヘクタールであり、前年と比較して全体的にやや安定した推移を示しています。菜種は食用油の原料やバイオ燃料の素材として重要で、国内生産の維持・拡大は農業政策や環境対応の観点からも注目されています。

北海道の圧倒的な作付面積シェア

北海道は1020ヘクタールの作付面積を誇り、全国の58.62%を占める最大の生産地です。前年から2%の増加が見られ、北海道の冷涼な気候や広大な農地を活かした効率的な栽培が継続しています。今後も北海道が日本の菜種栽培の中心であり続けることが予想されます。

東北地方の福島・青森の異なる動向

福島県は160ヘクタールで前年より19.4%の大幅増加を記録しました。農業復興や技術向上の成果と考えられます。1方、青森県は144ヘクタールで18.64%の減少となり、地域ごとの気候変動や農業労働力不足の影響が見られます。今後、東北地域での生産安定化に向けた支援が重要となるでしょう。

その他県の変動と特徴

佐賀、滋賀、富山など複数の県で作付面積の増加が目立ちます。特に富山は前年から76.92%の大幅増加、滋賀も47.83%増と積極的な拡大傾向にあります。逆に大分は27.27%減少しており、地域差が顕著です。地域特性を踏まえた栽培方法の最適化や経営安定化策が求められます。

将来予想と課題

今後は北海道を中心とした大規模生産地と東北・北陸の成長地域の役割が大きくなるでしょう。気候変動や市場価格の変動に対しては適応策が必要であり、農業のスマート化や持続可能な農法導入が鍵となります。加えて、農家の高齢化対策や後継者育成が持続的な生産には不可欠です。

コメント