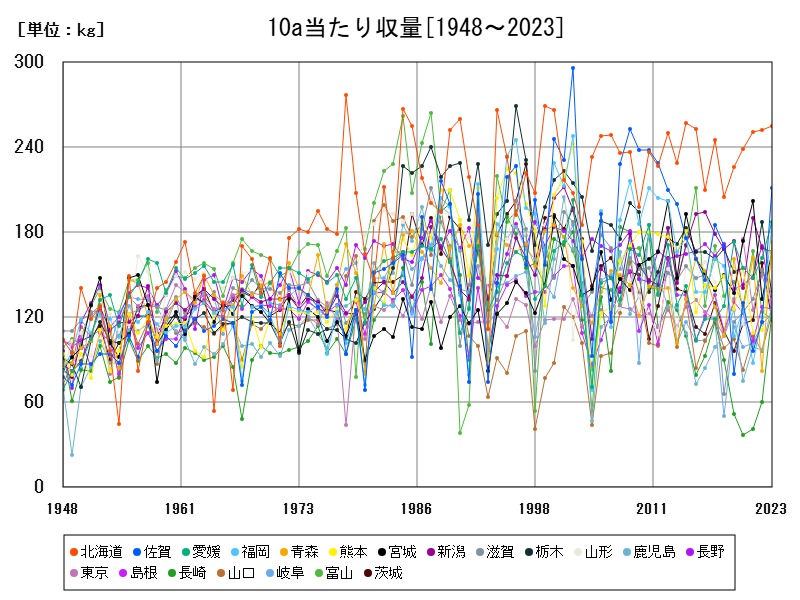

2023年の大豆10a当たり収量は全国平均169kgで、前年比+5.625%と増加。北海道が最も高く255kgを記録し、佐賀や福岡なども急伸。青森は前年比+111%と大きく改善。一方、滋賀や栃木では収量減少が見られ、今後は品種選定や栽培環境整備が鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 169 | 100 | +5.625 | |

| 1 | 北海道 | 255 | 150.9 | +1.19 |

| 2 | 佐賀 | 211 | 124.9 | +80.34 |

| 3 | 愛媛 | 187 | 110.7 | +15.43 |

| 4 | 福岡 | 185 | 109.5 | +54.17 |

| 5 | 青森 | 173 | 102.4 | +111 |

| 6 | 熊本 | 166 | 98.22 | +49.55 |

| 7 | 新潟 | 166 | 98.22 | -1.775 |

| 8 | 宮城 | 166 | 98.22 | +24.81 |

| 9 | 滋賀 | 136 | 80.47 | -11.11 |

| 10 | 栃木 | 135 | 79.88 | -27.81 |

| 11 | 山形 | 134 | 79.29 | -4.286 |

| 12 | 鹿児島 | 129 | 76.33 | +32.99 |

| 13 | 長野 | 127 | 75.15 | -25.29 |

| 14 | 東京 | 126 | 74.56 | -16 |

| 15 | 島根 | 126 | 74.56 | -0.787 |

| 16 | 長崎 | 123 | 72.78 | +105 |

| 17 | 山口 | 123 | 72.78 | +28.13 |

| 18 | 岐阜 | 122 | 72.19 | +6.087 |

| 19 | 富山 | 119 | 70.41 | -4.032 |

| 20 | 茨城 | 118 | 69.82 | -25.32 |

| 21 | 愛知 | 118 | 69.82 | -12.59 |

| 22 | 福井 | 117 | 69.23 | -5.645 |

| 23 | 神奈川 | 116 | 68.64 | -19.44 |

| 24 | 石川 | 112 | 66.27 | +21.74 |

| 25 | 鳥取 | 106 | 62.72 | -8.621 |

| 26 | 群馬 | 105 | 62.13 | -27.59 |

| 27 | 広島 | 104 | 61.54 | +7.216 |

| 28 | 大分 | 103 | 60.95 | +22.62 |

| 29 | 山梨 | 101 | 59.76 | -15.83 |

| 30 | 福島 | 97 | 57.4 | -25.38 |

| 31 | 香川 | 96 | 56.8 | +4.348 |

| 32 | 千葉 | 94 | 55.62 | -23.58 |

| 33 | 岩手 | 91 | 53.85 | -24.79 |

| 34 | 奈良 | 88 | 52.07 | -6.383 |

| 35 | 三重 | 82 | 48.52 | +10.81 |

| 36 | 宮崎 | 78 | 46.15 | +151.6 |

| 37 | 和歌山 | 78 | 46.15 | -11.36 |

| 38 | 秋田 | 73 | 43.2 | -40.16 |

| 39 | 大阪 | 73 | 43.2 | +2.817 |

| 40 | 兵庫 | 69 | 40.83 | -18.82 |

| 41 | 静岡 | 67 | 39.64 | -6.944 |

| 42 | 埼玉 | 66 | 39.05 | -20.48 |

| 43 | 高知 | 55 | 32.54 | +27.91 |

| 44 | 京都 | 55 | 32.54 | -36.05 |

| 45 | 岡山 | 51 | 30.18 | -35.44 |

| 46 | 徳島 | 36 | 21.3 | -55 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

大豆の10a(アール)当たり収量は、作付面積あたりの生産効率を示す重要な指標です。収穫量全体が同じでも、単位面積あたりの収量が高いほど、栽培効率や経営安定性が高まります。2023年の全国平均は169kg/10aで、前年に比べて+5.625%の増加。収量向上の背景には、気象条件の好転、品種改良、施肥管理技術の向上などが考えられます。

北海道──圧倒的な生産効率の高さ

北海道の収量は255kg/10a(全国比150.9%)と全国トップ。前年からも+1.19%と増加しており、安定的な収量を維持しています。大規模機械化と良好な排水条件、輪作体系の確立が背景にあります。今後も安定生産が見込まれ、全国の収量水準を牽引する存在です。

佐賀県──劇的な収量改善の成功例

佐賀県の収量は211kg/10a(全国比124.9%)で、前年から+80.34%と大幅な改善を見せました。この飛躍は、栽培管理の徹底や天候条件の好転に加え、適品種の導入や排水対策の成功が背景にあると考えられます。この傾向が定着すれば、今後は9州地域のモデルケースとなる可能性もあります。

愛媛・福岡──効率性向上の中堅県

-

愛媛県(187kg、110.7%)は、前年から+15.43%と着実に伸長。中山間地での大豆栽培が増え、収量安定化が進んでいます。

-

福岡県(185kg、109.5%)も、+54.17%と急増。耕作放棄地の再活用や担い手の法人化が進んだことが背景にあると見られます。

両県とも、生産効率を高めながら地域資源を活用したモデルとして注目されます。

東北と新潟の安定性──青森・宮城・新潟

-

青森県(173kg、102.4%)は+111%という大幅増。天候が収量に大きく影響する地域であり、2023年は好条件が重なったと見られます。

-

宮城県(166kg、98.22%)は+24.81%、新潟県(166kg、98.22%)は-1.775%と対照的な変化ですが、いずれも全国平均に近く、安定した生産が行われています。

今後は、気候変動への対応力や排水対策が収量の鍵となる地域です。

熊本──回復傾向と将来性

熊本県(166kg、98.22%)は、前年から+49.55%の大幅増。9州における大豆の有望地として、今後の拡大も期待できます。収量の向上は、肥培管理の見直しや輪作体系の整備による成果と考えられます。

滋賀・栃木──低下傾向への対応が課題

-

滋賀県(136kg、80.47%)は、-11.11%の減少。

-

栃木県(135kg、79.88%)は、-27.81%という大幅な減少を記録。

これらの地域では、天候不順や排水性の問題が影響している可能性が高く、今後の収量改善には、技術支援や品種転換、土壌改良が求められます。

今後の展望──技術と環境のバランス

全国的には、収量向上の兆しが見られる1方で、地域間格差も顕著です。今後の収量安定と向上のためには以下の要因が鍵となります:

-

品種の適地適作と収量性重視の改良

-

排水や土壌構造の見直しによる環境適応

-

スマート農業導入による栽培管理の最適化

-

担い手支援と法人経営体の拡大

北海道のような大規模生産と、佐賀や福岡のような省力・高効率型の両輪で、日本の大豆収量は安定成長を図れる可能性があります。

コメント