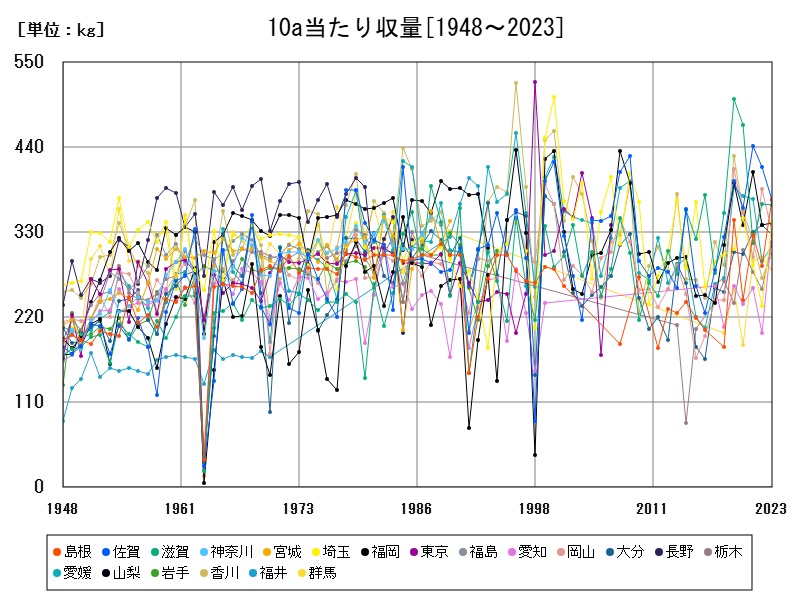

2023年の日本におけるはだか麦の10a当たり収量は全国平均301kgで、前年から3.79%増。島根(373kg)、佐賀(372kg)、滋賀(365kg)が上位を占め、特に島根は前年比+30.4%の大幅増。愛知や埼玉も大きく伸びた一方で、佐賀や岡山では大幅な減少が見られました。全体としては技術導入や天候の安定による収量向上が進む中、地域ごとの差も大きく、今後は高収量地への生産集中が進むと予想されます。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 301 | 100 | +3.793 | |

| 1 | 島根 | 373 | 123.9 | +30.42 |

| 2 | 佐賀 | 372 | 123.6 | -10.14 |

| 3 | 滋賀 | 365 | 121.3 | -0.273 |

| 4 | 埼玉 | 343 | 114 | +45.96 |

| 5 | 福岡 | 342 | 113.6 | +0.588 |

| 6 | 愛知 | 331 | 110 | +65.5 |

| 7 | 岡山 | 331 | 110 | -14.25 |

| 8 | 大分 | 326 | 108.3 | -3.835 |

| 9 | 栃木 | 317 | 105.3 | +23.35 |

| 10 | 愛媛 | 312 | 103.7 | +6.485 |

| 11 | 香川 | 302 | 100.3 | +11.44 |

| 12 | 群馬 | 283 | 94.02 | -5.034 |

| 13 | 茨城 | 257 | 85.38 | +42.78 |

| 14 | 北海道 | 251 | 83.39 | +17.84 |

| 15 | 長崎 | 244 | 81.06 | +6.55 |

| 16 | 三重 | 241 | 80.07 | -12.04 |

| 17 | 熊本 | 223 | 74.09 | -17.71 |

| 18 | 鳥取 | 218 | 72.43 | +16.58 |

| 19 | 兵庫 | 211 | 70.1 | +8.763 |

| 20 | 広島 | 196 | 65.12 | -19.01 |

| 21 | 徳島 | 187 | 62.13 | +11.31 |

| 22 | 山口 | 187 | 62.13 | -12.62 |

| 23 | 高知 | 135 | 44.85 | -28.95 |

| 24 | 宮崎 | 118 | 39.2 | -34.08 |

| 25 | 和歌山 | 102 | 33.89 | -32 |

| 26 | 鹿児島 | 100 | 33.22 | -21.88 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

はだか麦の2023年における10a当たり収量の全国平均は301kgで、前年から+3.793%の増加となりました。これは収量水準としては安定的な伸びを示しており、栽培技術の進歩や天候条件の好影響が背景にあると考えられます。

特に、300kgを超える水準は、1定の技術的完成度や気候適応性を示す指標であり、生産地間のばらつきはあるものの、全体としては向上傾向が明確です。

島根・佐賀・滋賀―高収量を誇る地域

島根県:373kg(全国比123.9%)|前年比 +30.42%

島根県は、2023年において全国トップの収量水準を記録しました。前年比で30%以上という急激な伸びは、好天候や土壌条件の安定、栽培管理技術の精緻化などが要因と考えられます。

佐賀県:372kg(全国比123.6%)|前年比 -10.14%

1方で佐賀県は高収量を維持しつつ、前年よりやや減少しました。これは局地的な気象災害や病害の影響など、1時的要因による可能性が高く、依然として全国有数の収量県であることに変わりはありません。

滋賀県:365kg(全国比121.3%)|前年比 -0.273%

滋賀県は前年とほぼ同水準を保ち、安定感のある栽培実績を維持しています。はだか麦にとってはやや北限に近い地域ですが、温暖化による栽培適地の拡大が貢献しているとも考えられます。

埼玉・福岡・愛知―急伸または安定的に高水準

埼玉県:343kg(全国比114%)|前年比 +45.96%

埼玉は前年比で約46%の大幅増を記録し、技術導入や機械化、気象条件の適合が収量の飛躍に繋がった可能性があります。東日本の中では、今後も有望な地域です。

福岡県:342kg(全国比113.6%)|前年比 +0.588%

福岡は、9州の中でも収量水準が高く、微増ながら安定性が光る結果となりました。農地の管理が進んでいることや、需要を背景にした収量重視の経営方針が反映されています。

愛知県:331kg(全国比110%)|前年比 +65.5%

愛知は非常に目立つ前年比+65.5%の増加を記録。前年の落ち込みからの回復とも読めますが、栽培密度や施肥技術の見直しなど、構造的な要因による収量改善の可能性も高いです。

岡山・大分・栃木・愛媛―高水準ながら増減差が顕著

岡山県:331kg(全国比110%)|前年比 -14.25%

岡山は高水準ながら大きく落ち込んだ県の1つで、天候不順や病害の影響が懸念されます。もしくは品種転換などの影響も考えられますが、今後の復調が注目されます。

大分県:326kg(全国比108.3%)|前年比 -3.835%

大分も高水準を維持しつつ、やや減少傾向。ただし主要な作付県としての安定感はあり、長期的には堅調に推移すると見られます。

栃木県:317kg(全国比105.3%)|前年比 +23.35%

栃木は関東地方の中で高収量を示し、前年よりも大幅に増加。中規模の生産体制を生かした管理栽培が功を奏している可能性があります。

愛媛県:312kg(全国比103.7%)|前年比 +6.485%

愛媛は全国1の作付面積を持ちながらも、収量は全国平均をわずかに上回る程度です。ただし、面積の広さによる平均化の影響を受けやすく、高収量地との比較は慎重に見る必要があります。

地域ごとの特徴と技術水準の差

気候と収穫時期の最適化

温暖で排水性の高い土地を持つ地域ほど収量が高い傾向があり、また収穫時期の集中を避けられるかどうかも、労働力や機械効率に影響を及ぼします。

栽培技術と品種の更新

品種更新や肥培管理の技術差が収量に大きく表れる作物であり、1部の県では先進的な手法を取り入れたことで急伸していることがデータから読み取れます。

今後の見通しと課題

生産の集約化と収量志向

今後、はだか麦は少数の高収量地域への集中が進むと見られます。高収量で安定している地域には、機械化・効率化への投資が可能であり、反当たり収量のさらなる上昇も見込まれます。

地域間格差の拡大リスク

1方、収量が安定しない地域では作付放棄や他作物への転換が進む可能性があり、結果的に生産地の選別と集中がより進む構図になるでしょう。

気候変動の影響と適応策

はだか麦は気象の影響を受けやすい作物であるため、今後も品種選定と気象リスク対応技術の導入が各県に求められます。早播き・遅播きの調整や排水対策などが鍵を握ります。

まとめ – 高収量化と生産集中の時代へ

はだか麦の10a当たり収量は、2023年において明確な向上傾向を示しました。特に島根、佐賀、滋賀、埼玉、愛知などでは前年から大幅な増加が見られ、今後もこれらの県が収量面でリードすることが予想されます。

1方で、地域によっては天候や経営状況の悪化により収量が減少しており、2極化が進行している兆しがあります。今後は、生産効率と品質を両立できる地域に資源を集中させつつ、地域間の技術共有や政策的支援が求められる段階に入っているといえるでしょう。

コメント