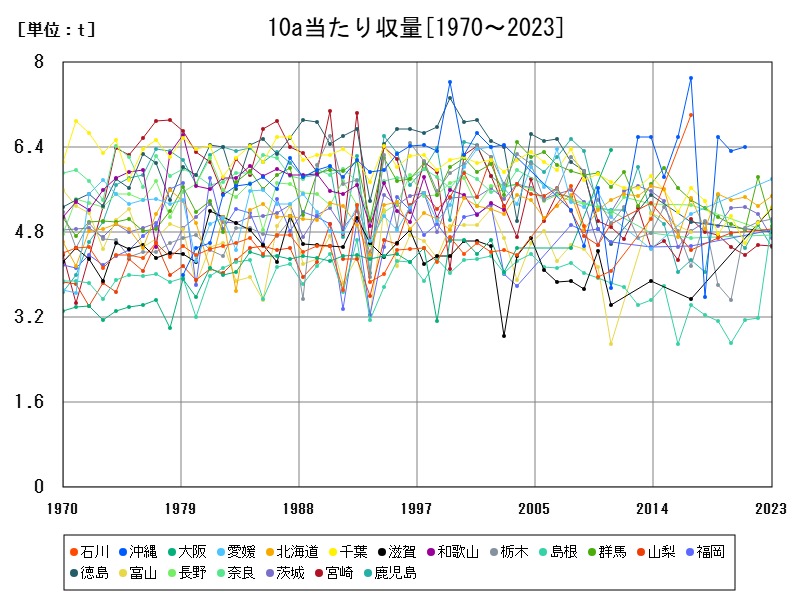

2023年の青刈りとうもろこしの全国平均10a当たり収量は5,080kgで、愛媛(5,800kg)や北海道(5,490kg)が高収量を記録。滋賀や島根でも前年から大幅増が見られ、生産性の改善が進む一方、群馬や徳島では減少が観察される。地域ごとの気候や土壌条件、栽培技術、品種選定が収量に影響を与えており、今後は収量安定のための品種改良や地域特化型技術の展開が鍵となる。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5080 | 100 | +0.197 | |

| 1 | 愛媛 | 5800 | 114.2 | +12.62 |

| 2 | 北海道 | 5490 | 108.1 | +3.585 |

| 3 | 千葉 | 5270 | 103.7 | +6.036 |

| 4 | 滋賀 | 5250 | 103.3 | +48.31 |

| 5 | 栃木 | 5050 | 99.41 | +1.202 |

| 6 | 島根 | 5020 | 98.82 | +57.86 |

| 7 | 群馬 | 4910 | 96.65 | -16.07 |

| 8 | 山梨 | 4860 | 95.67 | +1.461 |

| 9 | 福岡 | 4850 | 95.47 | +6.593 |

| 10 | 徳島 | 4800 | 94.49 | -4 |

| 11 | 長野 | 4790 | 94.29 | -9.793 |

| 12 | 奈良 | 4740 | 93.31 | +1.066 |

| 13 | 茨城 | 4700 | 92.52 | -8.56 |

| 14 | 宮崎 | 4550 | 89.57 | -0.219 |

| 15 | 鹿児島 | 4530 | 89.17 | -8.114 |

| 16 | 東京 | 4520 | 88.98 | -2.165 |

| 17 | 長崎 | 4490 | 88.39 | +2.511 |

| 18 | 香川 | 4430 | 87.2 | +21.7 |

| 19 | 熊本 | 4430 | 87.2 | +1.142 |

| 20 | 山形 | 4390 | 86.42 | +4.028 |

| 21 | 大分 | 4350 | 85.63 | +0.694 |

| 22 | 新潟 | 4210 | 82.87 | +90.5 |

| 23 | 神奈川 | 4150 | 81.69 | -23.71 |

| 24 | 岩手 | 4000 | 78.74 | +1.523 |

| 25 | 福島 | 3960 | 77.95 | -14.66 |

| 26 | 宮城 | 3940 | 77.56 | +1.285 |

| 27 | 岐阜 | 3780 | 74.41 | -7.805 |

| 28 | 青森 | 3760 | 74.02 | |

| 29 | 岡山 | 3690 | 72.64 | -26.64 |

| 30 | 秋田 | 3670 | 72.24 | -10.49 |

| 31 | 愛知 | 3610 | 71.06 | +0.557 |

| 32 | 埼玉 | 3580 | 70.47 | -27.38 |

| 33 | 三重 | 3480 | 68.5 | -3.333 |

| 34 | 静岡 | 3410 | 67.13 | -25.55 |

| 35 | 山口 | 3000 | 59.06 | -28.91 |

| 36 | 兵庫 | 2840 | 55.91 | -2.069 |

| 37 | 福井 | 2780 | 54.72 | -10.32 |

| 38 | 鳥取 | 2730 | 53.74 | -23.53 |

| 39 | 京都 | 2730 | 53.74 | +3.019 |

| 40 | 佐賀 | 2700 | 53.15 | -29.5 |

| 41 | 広島 | 2560 | 50.39 | -9.22 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年における日本全国の青刈りとうもろこしの10a当たり収量は5,080kgで、前年に比べて+0.197%の微増となりました。これは、全国的に天候が比較的安定し、栽培技術の向上が1部地域で成果を上げた1方で、他地域では減収も見られ、全体としては横ばいに近い推移であることを示しています。

青刈りとうもろこしは主に乳用牛のサイレージ用飼料として利用されるため、収量の安定性や品質が酪農経営に直結する重要作物です。そのため、地域ごとの収量の変化は、気候、技術、経営規模の違いによって大きな意味を持ちます。

愛媛県 – 高温地域における技術的な成功モデル

収量:5,800kg/前年比 +12.62%/全国比 114.2%

2023年の最高収量を記録したのは愛媛県で、前年に比べ12.6%の大幅増を示しました。温暖な気候を活かしつつも、適切な水管理や施肥設計、倒伏に強い品種の導入など、高温地における栽培管理技術が成熟してきた成果と考えられます。

また、中山間地が多い同県において、少面積でも高効率の収穫を志向する経営体が多いことも、高収量の背景にあると見られます。

北海道 – 安定的な主産地としての地位確立

収量:5,490kg/前年比 +3.585%/全国比 108.1%

作付面積でも圧倒的シェアを誇る北海道は、収量においても全国2位という結果で、引き続き高い生産性を維持しています。大規模経営や機械化の進展に加え、耐寒性・高収量性を兼ね備えた品種の普及が安定収量に寄与しています。

また、収穫作業の集約化や飼料設計の合理化により、単なる面積依存ではなく、収量面でも全国をリードする構造が整いつつあります。

関東・近畿圏の健闘 – 千葉・滋賀・栃木

千葉県:5,270kg(+6.04%)

滋賀県:5,250kg(+48.31%)

栃木県:5,050kg(+1.2%)

関東地方の千葉県・栃木県、近畿地方の滋賀県は、いずれも全国平均を上回る収量を記録しました。

特に注目すべきは滋賀県の前年比+48.3%という大幅増で、これは前年の気象不順や病害虫被害からの回復と、高品質な品種の導入効果、耕種条件の改善が複合した結果と考えられます。

栃木県では、安定した収量水準(5,050kg)が続いており、乳牛飼養戸数の多さに支えられて、栽培・収穫の最適化が進行中です。

中山間地・小規模県の工夫 – 島根・山梨・徳島

島根県:5,020kg(+57.86%)

山梨県:4,860kg(+1.46%)

徳島県:4,800kg(-4.0%)

この地域群は、いずれも地形制約がある中山間地域が主体でありながら、高収量を達成しています。特に島根県の前年比+57.86%の急伸は、技術導入と気象条件の好転が要因と見られ、適切な播種時期の選定や病害防除の強化など、農業普及活動の成果が出ている可能性があります。

1方、徳島県はやや減少し、前年より4.0%ダウン。これは病害や高温による影響、または収穫時のロスが生産性に影響を与えたことが推察されます。

北関東の苦戦 – 群馬県

群馬県:4,910kg(-16.07%)

前年に比べ大きく落ち込んだのが群馬県です。16%を超える減少は、気象ストレス(乾燥・高温)や倒伏被害、施肥・防除の不適正化などが絡み合っている可能性があります。

また、高齢化や担い手不足により、適期の管理作業が遅れるケースもあると考えられ、収量確保には今後の技術継承と人材育成が大きな課題です。

今後の展望と収量向上の鍵

全国的には微増ながらも、地域ごとに大きな振れ幅が見られた2023年のデータは、今後の方向性を示唆しています。

技術導入と品種改良が収量を左右

高収量県は共通して適応品種の選定と技術導入の迅速さが見られ、逆に減収地域では、環境変化への対応が課題となっています。

気象変動と対策技術の整備

極端な天候や降水の不安定さに対しては、被覆技術、排水改善、播種時期の見直しなど、現場対応力が試されます。

スマート農業の導入と広域連携

中山間地でもスマート農機やドローンを活用したピンポイント施肥・防除の精密化が広がれば、収量の底上げが期待できます。

まとめ

2023年の青刈りとうもろこしの10a当たり収量は全国平均で5,080kg。愛媛・北海道・千葉などで高収量が確認され、生産性の地域差が拡大しています。今後の収量向上には、気象変動への対応力、栽培技術の進化、品種選定の精度、担い手の技術力の向上が不可欠です。

将来的には、スマート農業や気象予測と連動した栽培支援システムを活用することで、地域格差の是正と収量の安定化が進むことが期待されます。

コメント