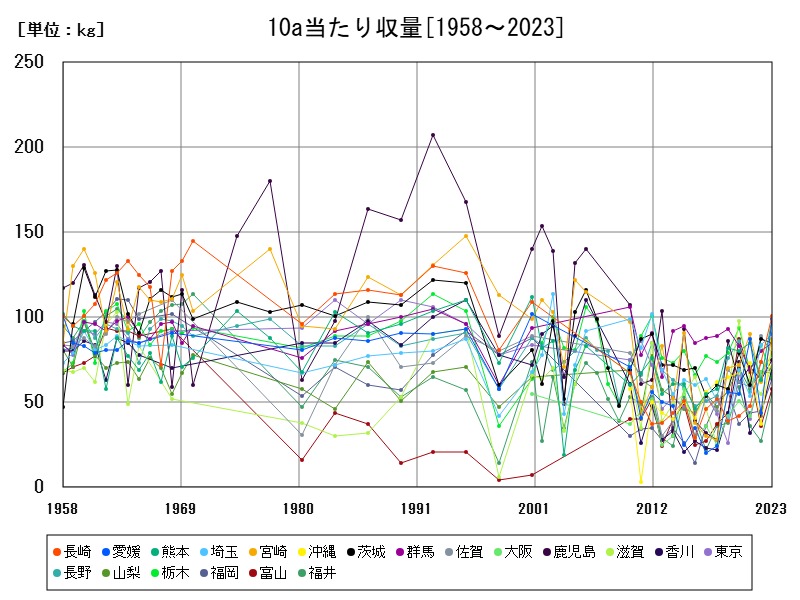

2023年のそばの10a当たり収量は全国平均で53kgとなり、前年から13.11%の減少を記録。一方、九州や四国、関東の一部地域では収量が大幅に向上し、特に愛媛・熊本・長崎・沖縄などで前年比30〜130%超の増加が見られた。温暖な気候を活かした複数作・輪作体系が好影響を与えたと考えられる。今後は気象変動への対応と省力的栽培技術の導入が生産性向上の鍵を握る。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 53 | 100 | -13.11 | |

| 1 | 長崎 | 101 | 190.6 | +36.49 |

| 2 | 熊本 | 99 | 186.8 | +57.14 |

| 3 | 愛媛 | 99 | 186.8 | +125 |

| 4 | 埼玉 | 90 | 169.8 | +7.143 |

| 5 | 宮崎 | 87 | 164.2 | +40.32 |

| 6 | 沖縄 | 86 | 162.3 | +132.4 |

| 7 | 茨城 | 85 | 160.4 | -2.299 |

| 8 | 群馬 | 85 | 160.4 | +6.25 |

| 9 | 佐賀 | 79 | 149.1 | -11.24 |

| 10 | 大阪 | 78 | 147.2 | +14.71 |

| 11 | 鹿児島 | 75 | 141.5 | +19.05 |

| 12 | 滋賀 | 71 | 134 | +29.09 |

| 13 | 香川 | 70 | 132.1 | +66.67 |

| 14 | 東京 | 69 | 130.2 | +1.471 |

| 15 | 長野 | 68 | 128.3 | -8.108 |

| 16 | 山梨 | 67 | 126.4 | -1.471 |

| 17 | 栃木 | 65 | 122.6 | -22.62 |

| 18 | 福岡 | 64 | 120.8 | +42.22 |

| 19 | 富山 | 58 | 109.4 | +61.11 |

| 20 | 福井 | 55 | 103.8 | +103.7 |

| 21 | 千葉 | 55 | 103.8 | -19.12 |

| 22 | 北海道 | 55 | 103.8 | -27.63 |

| 23 | 京都 | 53 | 100 | +65.63 |

| 24 | 神奈川 | 51 | 96.23 | +27.5 |

| 25 | 広島 | 51 | 96.23 | +30.77 |

| 26 | 岡山 | 50 | 94.34 | +6.383 |

| 27 | 大分 | 50 | 94.34 | +66.67 |

| 28 | 静岡 | 48 | 90.57 | -12.73 |

| 29 | 岩手 | 46 | 86.79 | -9.804 |

| 30 | 岐阜 | 45 | 84.91 | +32.35 |

| 31 | 奈良 | 45 | 84.91 | -4.255 |

| 32 | 高知 | 43 | 81.13 | +104.8 |

| 33 | 兵庫 | 43 | 81.13 | +7.5 |

| 34 | 三重 | 43 | 81.13 | -4.444 |

| 35 | 徳島 | 42 | 79.25 | -2.326 |

| 36 | 鳥取 | 39 | 73.58 | +18.18 |

| 37 | 山形 | 39 | 73.58 | -7.143 |

| 38 | 山口 | 37 | 69.81 | +60.87 |

| 39 | 福島 | 36 | 67.92 | -34.55 |

| 40 | 島根 | 36 | 67.92 | +16.13 |

| 41 | 青森 | 35 | 66.04 | +29.63 |

| 42 | 新潟 | 35 | 66.04 | -12.5 |

| 43 | 愛知 | 35 | 66.04 | |

| 44 | 石川 | 30 | 56.6 | +66.67 |

| 45 | 宮城 | 25 | 47.17 | -16.67 |

| 46 | 和歌山 | 23 | 43.4 | -17.86 |

| 47 | 秋田 | 22 | 41.51 | -24.14 |

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2023年におけるそばの10a当たり収量(反収)は全国平均で53kgとなり、前年から13.11%の大幅な減少が見られました。これは、全国的な気象条件の不安定化や高温障害、降水量の偏りなどによる影響と考えられます。

そばは他の穀物に比べて環境ストレスに弱く、特に花期の高温や開花中の降雨が収量に大きく影響します。そのため、気候の変動が如実に収量へ反映される作物でもあります。

9州・4国地方における高収量の背景

長崎県:101kg(全国比190.6%)/+36.49%

熊本県:99kg(186.8%)/+57.14%

愛媛県:99kg(186.8%)/+125%

宮崎県:87kg(164.2%)/+40.32%

沖縄県:86kg(162.3%)/+132.4%

9州・4国地域は、全国平均を大きく上回る収量を記録しています。特に愛媛や沖縄は、前年比で100%以上の劇的な増加を見せています。

これには以下のような要因が考えられます:

-

温暖な気候と遅播き(おそまき)による回避栽培

-

他作物との輪作体系における地力維持

-

直播栽培や簡易機械化などによる安定生産技術の導入

-

栽培面積が小規模なため天候リスクの局所回避が可能

また、南西諸島に近い地域では、晩秋〜冬にかけての適温期間を活かした播種・収穫が行われており、過度な高温・降雨を避けられることも高収量の要因と見られます。

関東地方の好成績と地域的な技術力

埼玉県:90kg(169.8%)/+7.14%

茨城県:85kg(160.4%)/-2.299%

群馬県:85kg(160.4%)/+6.25%

関東地方も全体として高収量を維持しており、特に埼玉や群馬は収量と安定性の両立ができている地域といえます。この背景には:

-

地域農協や行政による生産指導の浸透

-

気象に合わせた適期播種の徹底

-

そば専用品種の選定と土壌改良技術

-

平坦地での省力的な機械化体系

が挙げられます。特に埼玉や茨城では、ブランド化された在来種(例:常陸秋そば)の栽培が進んでおり、品質と量の両立を目指した高度な栽培管理が行われています。

その他の高収量地域とその特徴

佐賀県:79kg(149.1%)/-11.24%

大阪府:78kg(147.2%)/+14.71%

比較的小規模な産地である佐賀や大阪でも、全国平均を大きく上回る収量を記録しています。これらの地域では、都市近郊での少量高品質生産が主体であり、手間をかけた栽培が可能です。

また、学校給食や地元需要に向けた地産地消型のそば生産が中心であることも、安定した収量と密接に関係しています。

全国平均収量の減少要因と対策

全国的な収量減少の最大の要因は、以下のような気象リスクです:

-

高温による不稔(受粉不良)

-

長雨による病害・倒伏の増加

-

干ばつによる初期生育不良

そばは特に開花〜結実期に気象の影響を受けやすいため、年ごとの気象変動が直接的に収量へ影響します。

この問題に対応するためには、以下の対策が必要です:

-

耐暑性・耐倒伏性を備えた新品種の導入

-

気象リスクを避けた栽培カレンダーの調整

-

適正密度・施肥・排水性改善など基本技術の徹底

将来の展望と都道府県ごとの展望

9州・4国:

高収量を背景に、他作物との輪作体系内での持続的展開が期待されます。市場出荷よりも地元消費・加工向けの安定供給がカギです。

関東:

高品質品種とブランド展開によって、収量の安定化と品質維持の両立が可能。引き続き技術導入と機械化支援が必要です。

全国的な課題:

高温・極端気象に対応した品種と栽培法の確立、省力・機械化技術の普及が重要です。特に中山間地域では担い手確保と効率化の両立が問われます。

まとめ

2023年のそばの10a当たり収量は全国的には減少しましたが、9州・4国・関東の1部地域では顕著な増加を示し、地域差が大きく表れました。温暖地での複数作活用や、都市近郊での集約的栽培が好成績を支えており、今後の指針となる動きです。

将来的には、天候リスクの回避・技術力の向上・地元需要との結びつきが収量の安定化に向けた鍵となります。地産地消や観光資源としての活用も含めた、地域戦略としてのそば栽培の再評価が求められるでしょう。

コメント