2025年6月の九州のにんじん価格は沖縄県173.7円/kg、福岡市125.3円/kgと地域差があるが、全体的に3割以上の価格下落が見られる。一方で福岡市と沖縄県では卸売数量が増加。今後は需給バランスと高品質生産による安定が鍵となる。

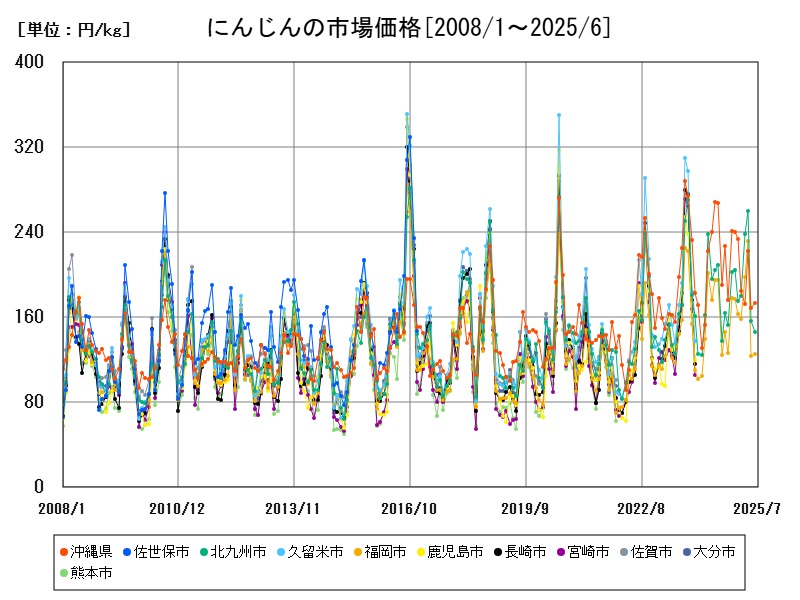

にんじんの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 沖縄県 | 173.7 | -35.28 |

| 2 | 北九州市 | 146.3 | -28.39 |

| 3 | 福岡市 | 125.3 | -35.62 |

市場価格の推移

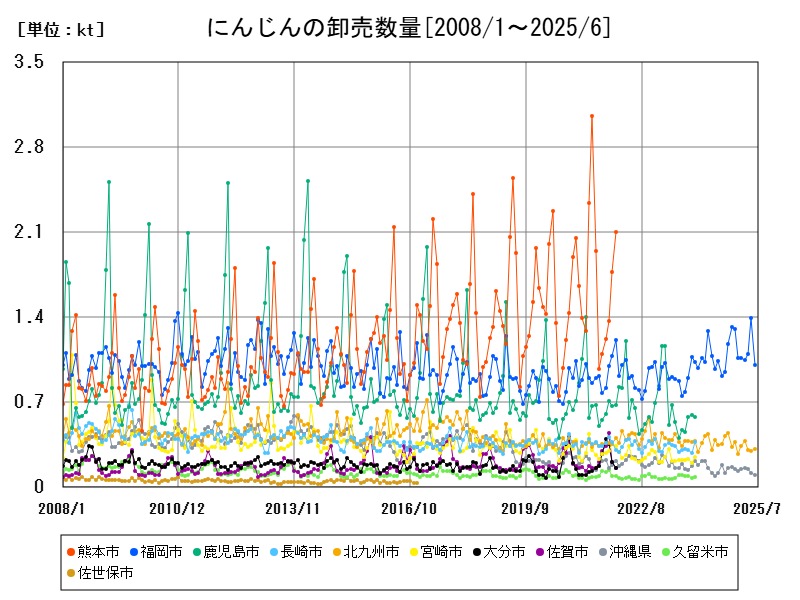

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 1.01 | +3.484 |

| 2 | 北九州市 | 0.316 | -19.59 |

| 3 | 沖縄県 | 0.105 | +15.38 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

にんじんの卸売り市場の現状と今後

2025年6月時点における9州地方のにんじん市場価格は、以下のような順位となっています:

-

沖縄県:173.7円/kg

-

北9州市:146.3円/kg

-

福岡市:125.3円/kg

全国平均(171円/kg)と比べると、沖縄県は平均を上回り、福岡市は全国平均を大きく下回る水準にあります。前年同月比では、沖縄県が-35.28%、北9州市が-28.39%、福岡市が-35.62%と、9州全域で価格が大幅に下落しています。

この背景には、全国的な豊作や物流の回復に加え、需要の伸び悩みと競争の激化が影響していると考えられます。

卸売数量の現状と変動

9州地方におけるにんじんの卸売数量(2025年6月)は以下の通りです:

-

福岡市:1.01kt(前年比 +3.484%)

-

北9州市:0.316kt(前年比 -19.59%)

-

沖縄県:0.105kt(前年比 +15.38%)

福岡市は9州最大の青果市場として、全国からの集荷と地元消費の中心地となっており、卸売数量は堅調に推移しています。1方、北9州市は流通量が大きく減少し、地域内での需要低迷や物流分散の影響が見られます。

沖縄県は数量としては少ないながら、前年同月比で15%以上の増加を記録しており、地場需要の回復と観光業の再開による外食向け需要の増加が反映されていると推察されます。

都市別市場構造の特徴

-

福岡市は、9州最大の市場を持ち、他県産のにんじんの集積地として機能しています。流通量は多い1方で、価格競争が激しく単価は安めに推移します。また、地場農家からの直接出荷と契約栽培も浸透しています。

-

北9州市は、福岡市に次ぐ拠点ですが、地場消費と周辺地域供給に特化した市場であり、最近では供給が他市場にシフトしている傾向があります。これが数量減と価格変動の大きさに表れています。

-

沖縄県は、地理的特性から本土との価格連動性が低く、独自の価格形成がなされる傾向があります。数量は少ないながら、価格は高めで推移しやすく、観光業需要との関連性が強い点が他市場との大きな違いです。

価格下落の要因分析

9州地方で見られるにんじん価格の急落には、以下の要因が挙げられます:

-

全国的な豊作による市場への過剰供給。

-

物流体制の改善により、他地域産のにんじんが流入しやすくなった。

-

業務用需要の減少(外食産業の再編など)により価格が抑制されやすい。

-

産地間競争の激化により、価格主導で市場シェアが争われている。

特に沖縄県は、遠隔地であるにもかかわらず価格下落が激しく、本土との価格競争の波に巻き込まれていることが示唆されます。

にんじん生産の地域動向と今後の展望

9州では、宮崎県や鹿児島県、大分県などでにんじんの生産が盛んで、温暖な気候を活かした冬季出荷が得意とされています。近年では、機械化・規模拡大による安定出荷が進んでおり、9州産にんじんは全国的にも品質と価格のバランスに優れる産地として評価されています。

今後の展望としては、

-

契約栽培の拡充と、

-

価格変動に強い直販・販路多角化、

-

天候変動への耐性を高める栽培技術の導入

が必要とされます。特に、気温上昇や水不足リスクへの対応が重要課題となるでしょう。

コメント