中国・四国地方では、広島市の野菜価格は261.7円/kgで安定推移、高松市は252.3円/kgでやや下落。広島市の数量は減少傾向にある一方、高松市は出荷量が大幅に増加。生産者減や物流コスト上昇が価格に影響しており、今後は地場流通強化と効率的な生産体制の整備が鍵となる。

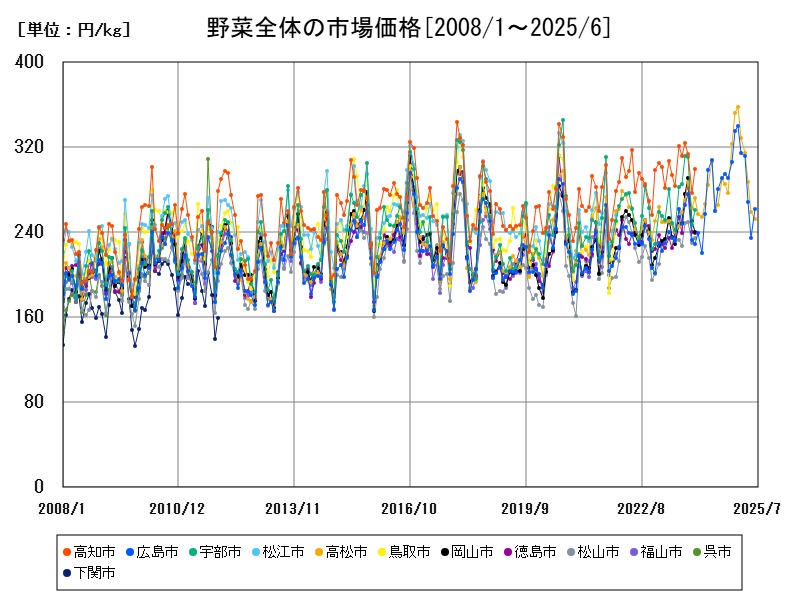

野菜全体の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 広島市 | 261.7 | +0.515 |

| 2 | 高松市 | 252.3 | -3.073 |

市場価格の推移

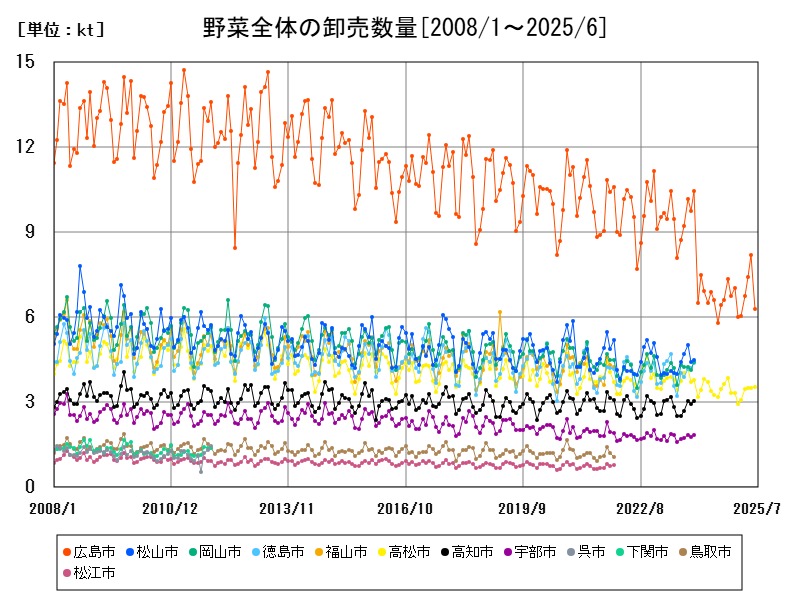

中国・四国の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 広島市 | 6.291 | -4.711 |

| 2 | 高松市 | 3.539 | +9.195 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

野菜全体の卸売り市場の現状と今後

中国・4国地方は、広大な中山間地域と温暖な気候を活かした多品種・少量の野菜栽培が特徴であり、地域密着型の流通が中心となる。主要都市である広島市と高松市の市場は、それぞれ地域の中核として野菜の集荷・流通を担い、価格や数量の動向にはその地域特性が反映される。2025年6月の市場価格は広島市が261.7円/kg、高松市が252.3円/kgであり、卸売数量では広島市が6.291kt、高松市が3.539ktと報告されている。

都市別の価格と数量の比較

市場価格の動向

-

広島市(261.7円/kg):全国平均(264.3円/kg)に近く、前年同月比+0.515%とわずかに上昇。

-

高松市(252.3円/kg):全国平均を下回っており、前年同月比-3.073%と下落傾向。

広島市では安定した需要に支えられて価格も比較的堅調。1方、高松市では供給増加が価格の下落を招いた可能性がある。

卸売数量の動向

-

広島市(6.291kt):中4国地域で最も取扱量が多いが、前年同月比-4.711%と減少。

-

高松市(3.539kt):規模は小さいが、前年同月比+9.195%と大幅に増加。

高松市の増加は、地場農家や地域卸業者の出荷意欲が高まった可能性や、天候条件が良好だったことが背景にあると考えられる。

長期的な価格と数量の推移

2008年から2025年までの推移を見ると、中国・4国の野菜市場では以下の傾向がある:

-

価格は緩やかな上昇:全国平均の上昇と同様に、燃料費・人件費の増加が影響。また、物流の効率化が進む中で、遠隔地からの調達コストが上昇しており、価格に転嫁されている。

-

数量は都市によりまちまち:広島市ではやや減少傾向が見られ、高松市では近年に限って増加の兆しがある。

都市別の市場機能と地域的特性

広島市の特徴

-

中国地方最大の都市であり、消費地としての需要が強い。

-

流通網が広く、広島県外からの流入も多い。よって市場価格が全国水準に近い。

-

卸売数量の減少は、生産地の出荷調整や流通の合理化による影響とみられる。

高松市の特徴

-

4国全体から集荷される小規模・中規模野菜の集積地。

-

地元農協との連携が強く、家庭用・小売向け需要が中心。

-

卸売数量の増加は、地元生産の拡充と新規出荷ルートの開拓が影響している可能性がある。

価格高騰の要因と今後の展望

価格に影響を与える要因

-

気候変動の影響:特に夏季の高温や豪雨により、収穫タイミングや品質に影響。

-

燃料・人件費の上昇:農業用資材費や物流コストが上昇し、販売価格へ反映される。

-

生産者減少:特に中山間地域では高齢化と離農が進行し、供給量減少に。

今後の展望

-

地産地消・小規模直販ルートの強化が価格と数量の安定化に寄与。

-

生産地と市場との契約栽培やICT導入による効率化が期待される。

-

広島市では都市型消費との接続強化が求められ、高松市では出荷量の維持とブランド化が重要な課題となる。

コメント