中部・北越地方の野菜価格は金沢市で308.7円/kgと全国でも最高水準。一方、名古屋市は256.7円/kgで卸売数量は28.06ktと地域最大。両市とも数量は前年比で減少しており、供給制約や高齢化、気象変動の影響が表れている。今後は地域ブランドと生産効率化が価格と数量の安定化の鍵となる。

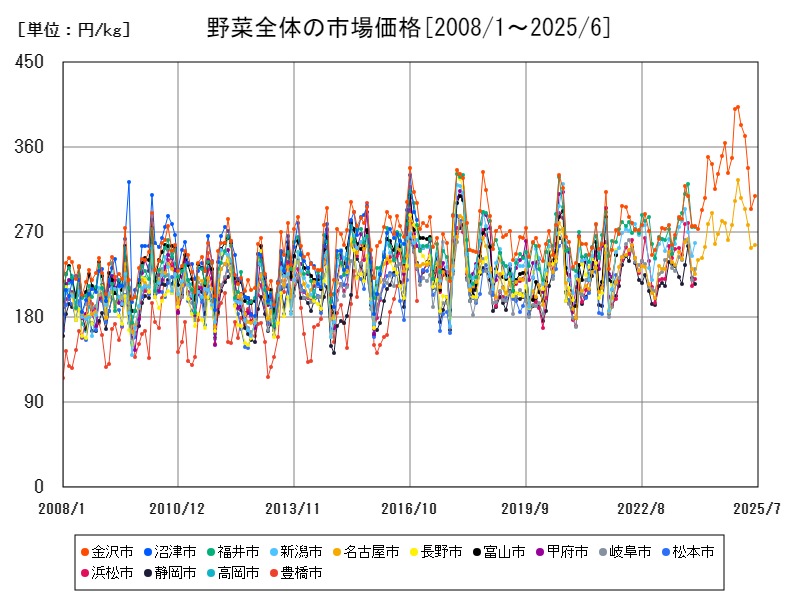

野菜全体の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 金沢市 | 308.7 | -2.422 |

| 2 | 名古屋市 | 256.7 | -0.516 |

市場価格の推移

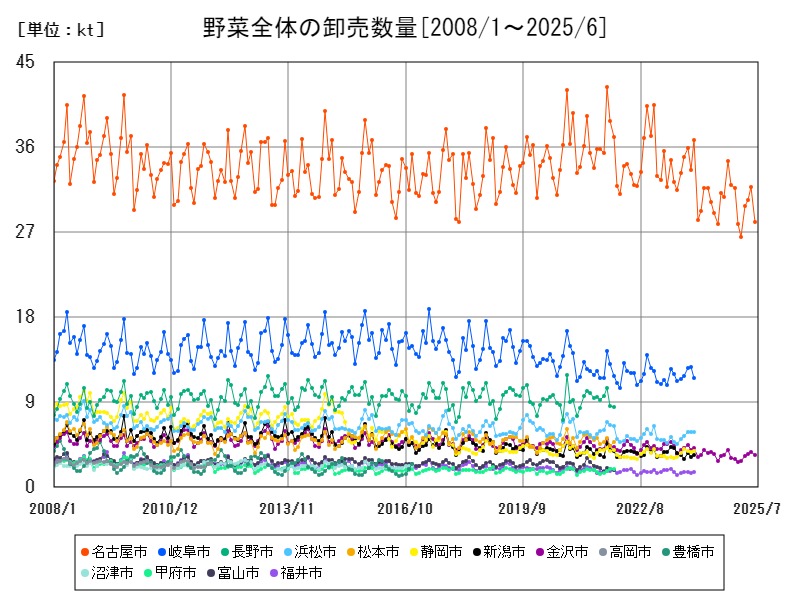

中部・北越の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 名古屋市 | 28.06 | -3.464 |

| 2 | 金沢市 | 3.403 | -3.843 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

野菜全体の卸売り市場の現状と今後

中部・北越地方は、日本の野菜生産において気候の多様性と地理的な中継点としての機能を併せ持ち、多様な品種が流通する地域である。とりわけ、名古屋市は中京圏の中心都市として大量の野菜をさばき、金沢市は地場産高品質野菜の集積地として独自の市場構造を有している。2025年6月時点における市場価格は金沢市で308.7円/kg、名古屋市で256.7円/kgとなっており、価格差が大きい。

都市別の価格と数量の比較

市場価格

-

金沢市(308.7円/kg)は全国でもトップクラスの高価格水準。

-

名古屋市(256.7円/kg)は全国平均(264.3円/kg)をやや下回る水準。

この価格差は、金沢市における高付加価値・地場ブランド野菜の比率が高いことに起因する。加賀野菜や能登野菜など、地域色豊かな特産品が高単価で流通する1方で、名古屋市は中部・西日本から集荷される業務用・量販用野菜の割合が高く、相対的に単価は抑えられる傾向にある。

卸売数量

-

名古屋市(28.06kt)は、関西・関東圏に次ぐ大規模な卸売量を持ち、流通の要。

-

金沢市(3.403kt)は、数量ベースでは中規模ながら、地域内流通を主とする。

卸売数量は両市ともに前年同月比で減少(名古屋:-3.464%、金沢:-3.843%)しており、これは中部・北越地域でも供給制約や気象リスク、生産者減少が影響を及ぼしていることを示唆している。

価格と数量の中長期的推移

2008年以降のデータを見ると、中部・北越の野菜市場では以下の傾向が読み取れる:

-

価格は緩やかに上昇基調:特に2010年代後半から価格上昇幅が拡大。これは燃料費・資材費の上昇に加え、地場野菜のブランド化戦略による。

-

数量は漸減傾向:高齢化による農業人口減、気候リスクによる生産量の不安定化が背景。

名古屋市では流通システムの効率化により数量減を抑制しているが、金沢市では高単価品の選別・出荷強化により数量を絞る形での安定供給が進められている。

都市別の市場機能と地域的特性

名古屋市の特徴

-

中部・西日本の集荷・分配拠点としての機能を持つ。

-

飲食業・量販店・加工業者向けの需要が多く、大量・安定供給型。

-

品目のバリエーションが広く、価格は市場原理に忠実に動きやすい。

金沢市の特徴

-

高価格ながら出荷量が少ない。主に高品質・小ロット流通型。

-

地元の観光需要・飲食店向けニーズによる価格維持力が高い。

-

季節野菜や伝統野菜の取り扱い比率が高く、価格変動が激しい傾向も。

価格高騰の要因と今後の課題

2025年6月時点では、両市とも前年同月比で価格が下落している(名古屋:-0.516%、金沢:-2.422%)が、それまでの高値傾向とあわせて、以下のような要因が依然として根強い:

-

気候変動:中部山間地での気象不順により特定作物の収量低下。

-

燃料・資材費の上昇:流通コストが価格に転嫁されやすい構造。

-

農業従事者の減少:特に北越地域では集落単位での出荷停止も。

今後の動向:

-

契約栽培や地域ブランド保護により、価格の安定化が期待される。

-

スマート農業や新規就農者支援政策の効果が生産数量の下支えに。

-

地場流通の強化と他地域との連携により、市場の流動性確保が必要。

コメント