関東地方では、東京都が283.3円/kgと高水準の野菜価格を示し、数量は全国最多の89.48ktだが前年比10.7%減。横浜市は266.3円/kg・21.91ktで数量は微増。価格上昇の背景には物流コスト増や天候リスクがあり、生産と消費の両面で構造的な変化が進行中。都市型農業と地産地消が今後の鍵となる。

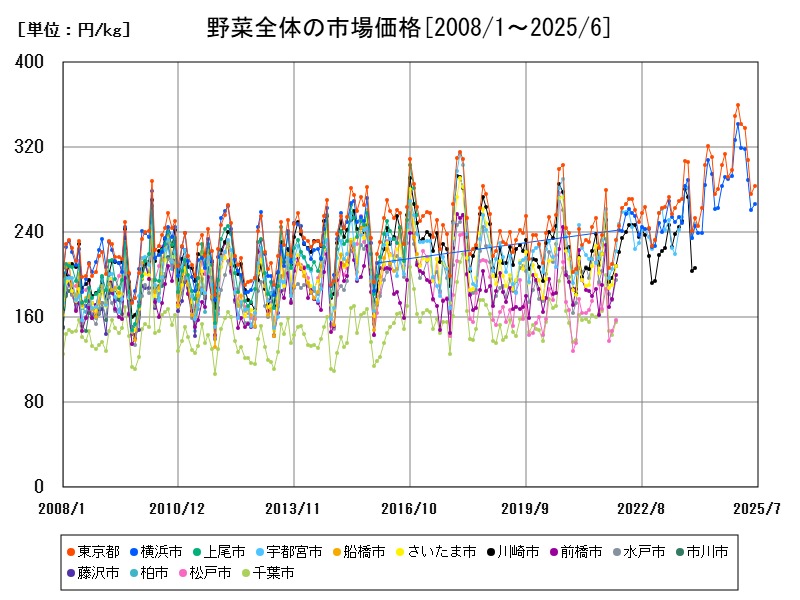

野菜全体の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 283.3 | +2.779 |

| 2 | 横浜市 | 266.3 | +1.653 |

市場価格の推移

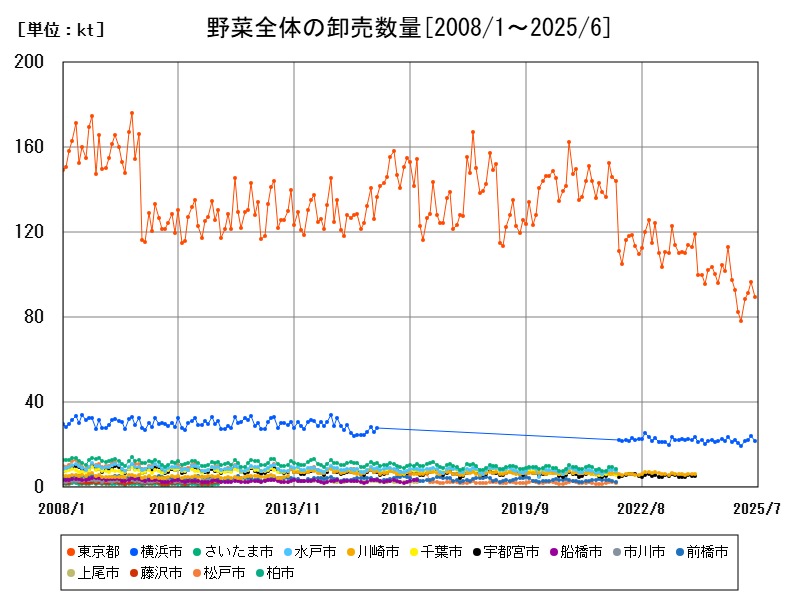

関東の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 89.48 | -10.7 |

| 2 | 横浜市 | 21.91 | +1.864 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

野菜全体の卸売り市場の現状と今後

関東地方は、日本最大の人口圏を抱える1大消費地であり、それに伴って野菜の流通量も非常に多い。特に東京都と横浜市は、広域流通のハブとして機能しており、全国の産地から多種多様な野菜が集まる。2025年6月時点で、東京都の市場価格は283.3円/kg、横浜市は266.3円/kgと、全国平均(264.3円/kg)を上回っている。取扱数量では、東京都が圧倒的なトップで、関東全体の価格と数量動向を牽引している。

都市別の価格と数量の比較

価格動向:

-

東京都(283.3円/kg)は全国の中でも高水準で、前年比+2.779%と顕著な上昇。

-

横浜市(266.3円/kg)も比較的高く、前年比+1.653%。

価格が高止まりしている理由としては、以下の要素が挙げられる:

-

高品質な品種の集中(契約栽培やブランド野菜)

-

物流費の上昇(都心部への配送コスト)

-

消費地としての購買力の強さ(外食需要や高価格志向)

数量動向:

-

東京都の卸売数量は89.48ktと全国首位。前年比-10.7%と大きく減少。

-

横浜市は21.91ktで、前年比+1.864%と増加。

東京都の大幅減少は、流通構造の見直しや市場統合の進展、あるいは天候不順による供給減少の影響と考えられる。1方、横浜市は港湾機能と近郊農業の強さから、地域供給が安定している。

長期的な推移と近年の変化

過去15年間で、関東圏の野菜価格は緩やかに上昇傾向、卸売数量は徐々に減少傾向を示している。特に2020年代以降、以下のような構造的変化が見られる:

-

生産拠点の再編:近郊農業地帯(埼玉、千葉、神奈川など)からの出荷量が減少し、遠方からの依存度が増加。

-

需要の多様化:業務用・加工用と家庭用でニーズが分かれ、品種や規格の細分化が進む。

-

市場構造の変化:大田市場をはじめとする拠点市場の役割が再定義され、集約と選別の機能強化が進む。

関東の都市別市場の特徴

東京都の特徴

-

国内最大規模の中央卸売市場(大田市場など)を抱え、全国からの野菜が集中。

-

高単価品(有機野菜、希少品種など)の割合が高く、価格を押し上げている。

-

消費地としての需要も非常に大きく、需要サイドの影響が価格に直結。

横浜市の特徴

-

地場産野菜の供給と港を活かした物流機能が強み。

-

川崎・横浜・相模原など近郊農家との連携が活発で、比較的安定した取扱量。

-

品目の幅はやや狭いが、需要と供給のバランスがとれた市場。

価格高騰の要因と今後の展望

価格高騰の要因:

-

異常気象の頻発(猛暑・豪雨などによる収穫量減)

-

物流コストの上昇(燃料費・人件費増加)

-

生産者の減少と高齢化(供給能力の縮小)

-

円安による輸入資材費の上昇

今後の展望:

-

都市型農業(屋上・室内栽培等)や地産地消の強化が進む可能性。

-

市場再編により、東京都への集約が進む1方で、横浜などが地域分散型の補完市場として機能強化される可能性。

-

消費者側でも、旬の野菜を選ぶ意識やフードロス削減への取り組みが価格安定に貢献。

コメント