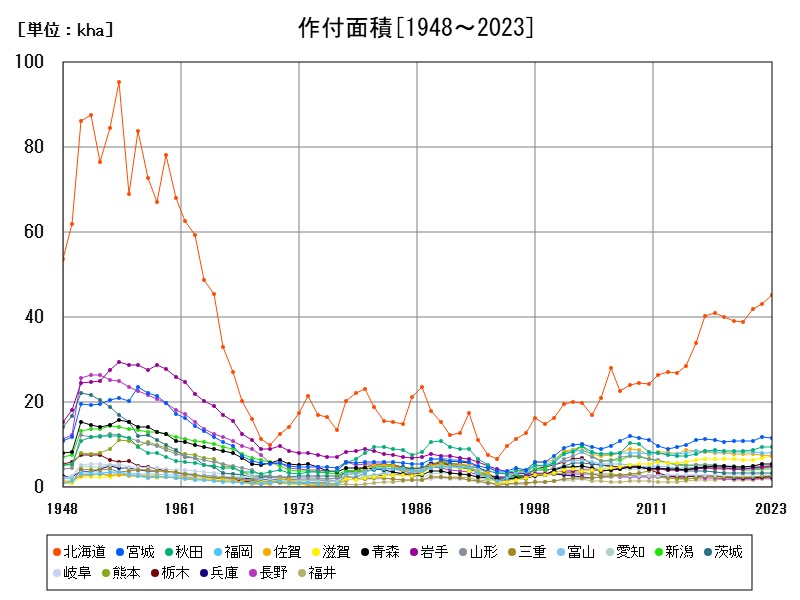

2023年の大豆作付面積は全国で15.47万ha。北海道が全体の3割を占めて増加傾向。滋賀・三重など近畿地方でも増加が見られ、水田転作や法人化の進展が背景にある。宮城・佐賀は減少傾向。今後はスマート農業や地域ブランド化が拡大の鍵となる。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 15.47 | 100 | +2.045 | |

| 1 | 北海道 | 4.53 | 29.28 | +4.861 |

| 2 | 宮城 | 1.17 | 7.563 | -1.681 |

| 3 | 秋田 | 0.953 | 6.16 | +1.168 |

| 4 | 福岡 | 0.809 | 5.229 | -0.858 |

| 5 | 佐賀 | 0.736 | 4.758 | -3.539 |

| 6 | 滋賀 | 0.728 | 4.706 | +5.507 |

| 7 | 青森 | 0.553 | 3.575 | +2.597 |

| 8 | 岩手 | 0.498 | 3.219 | +2.893 |

| 9 | 山形 | 0.494 | 3.193 | +0.611 |

| 10 | 三重 | 0.468 | 3.025 | +3.311 |

| 11 | 富山 | 0.466 | 3.012 | +3.326 |

| 12 | 愛知 | 0.436 | 2.818 | -2.895 |

| 13 | 新潟 | 0.428 | 2.767 | +1.905 |

| 14 | 茨城 | 0.343 | 2.217 | +1.479 |

| 15 | 岐阜 | 0.313 | 2.023 | +2.961 |

| 16 | 熊本 | 0.273 | 1.765 | +2.632 |

| 17 | 栃木 | 0.263 | 1.7 | +4.781 |

| 18 | 兵庫 | 0.237 | 1.532 | -0.42 |

| 19 | 長野 | 0.226 | 1.461 | +4.63 |

| 20 | 福井 | 0.194 | 1.254 | +3.743 |

| 21 | 石川 | 0.172 | 1.112 | -3.911 |

| 22 | 岡山 | 0.16 | 1.034 | +0.629 |

| 23 | 福島 | 0.152 | 0.983 | +7.801 |

| 24 | 大分 | 0.152 | 0.983 | -2.564 |

| 25 | 山口 | 0.0968 | 0.626 | +1.361 |

| 26 | 千葉 | 0.0883 | 0.571 | +0.341 |

| 27 | 島根 | 0.0807 | 0.522 | +0.373 |

| 28 | 埼玉 | 0.0739 | 0.478 | +12.48 |

| 29 | 鳥取 | 0.072 | 0.465 | +1.695 |

| 30 | 広島 | 0.04 | 0.259 | |

| 31 | 鹿児島 | 0.0389 | 0.251 | +0.777 |

| 32 | 長崎 | 0.0348 | 0.225 | -7.447 |

| 33 | 愛媛 | 0.0342 | 0.221 | -9.524 |

| 34 | 京都 | 0.032 | 0.207 | -5.605 |

| 35 | 群馬 | 0.0276 | 0.178 | -3.833 |

| 36 | 宮崎 | 0.0228 | 0.147 | -6.557 |

| 37 | 山梨 | 0.0212 | 0.137 | -1.395 |

| 38 | 静岡 | 0.0206 | 0.133 | +1.478 |

| 39 | 奈良 | 0.0117 | 0.0756 | -6.4 |

| 40 | 高知 | 0.0066 | 0.0427 | -13.16 |

| 41 | 香川 | 0.0052 | 0.0336 | -26.76 |

| 42 | 神奈川 | 0.0037 | 0.0239 | -5.128 |

| 43 | 和歌山 | 0.0023 | 0.0149 | -11.54 |

| 44 | 大阪 | 0.0015 | 0.0097 | -11.76 |

| 45 | 徳島 | 0.0014 | 0.00905 | -6.667 |

| 46 | 東京 | 0.0005 | 0.00323 | +25 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

大豆は、日本の食文化に欠かせない作物であり、味噌・醤油・豆腐・納豆などの基幹食品の原材料です。作付面積の拡大は、国産大豆の安定供給や自給率向上に直結する指標であり、その動向は農業政策や地域振興の観点から極めて重要です。2023年の全国の作付面積は15.47万haで、前年から+2.045%の増加となりました。

北海道──全国の3割を占める基幹地帯

北海道の作付面積は4.53万ha(全国比29.28%)と、国内最大規模です。前年から+4.861%の増加も記録し、引き続き拡大傾向にあります。広大な耕地と機械化の進展、輪作体系の中で大豆が定着しており、全国的な供給基地としての地位は揺るぎません。今後もスマート農業や大規模経営体による生産が進むと見込まれ、作付面積は安定的に推移するでしょう。

東北地方──宮城・秋田・山形・岩手の多様な動向

東北地方は冷涼な気候と水田転作の土台を活かし、大豆栽培が盛んです。

-

宮城県(1.17万ha、全国比7.563%)は、やや減少(-1.681%)しましたが、大規模法人による安定生産が期待されます。

-

秋田県(0.953万ha、6.16%)は、横ばいに近いが堅調に推移(+1.168%)。

-

山形県(0.494万ha、3.193%)と岩手県(0.498万ha、3.219%)は、それぞれ微増(+0.611%、+2.893%)。どちらも品質に定評があり、今後は地域ブランド化による付加価値向上が鍵となるでしょう。

東北全体では、生産体制の安定と地域性を活かした差別化が、作付面積維持と発展に寄与すると予想されます。

9州地方──福岡・佐賀の維持と変化

-

福岡県(0.809万ha、5.229%)は微減(-0.858%)ながら高い水準を維持しています。2毛作体系が根付き、米麦との組み合わせが好調。

-

佐賀県(0.736万ha、4.758%)はやや大きめの減少(-3.539%)となりました。これは天候リスクや経営体の再編の影響とも考えられ、短期的な変動と捉えられます。

9州北部では、品種改良や機械導入による省力化が進めば、作付面積の回復も期待できます。

中部・近畿地方──滋賀・3重の台頭

-

滋賀県(0.728万ha、4.706%)は、前年から+5.507%と大幅増加。これは、水田転作政策の強化や大豆への転換支援策が奏功した結果と考えられます。近年では「たねまきごんべえ」など、ユニークなブランド戦略も進行中。

-

3重県(0.468万ha、3.025%)も、+3.311%の増加を記録。中山間地でも栽培が可能な大豆の特性を活かした地域づくりが進められています。

中部・近畿では、消費地に近い利点と地域ブランドの確立が、今後の面積拡大の原動力となるでしょう。

青森県──地道な拡大路線

青森県(0.553万ha、3.575%)は、前年より+2.597%増加。冷涼な気候で病害虫リスクが少なく、有機栽培など差別化戦略が取りやすい地域です。生産者の高齢化は課題ですが、法人化の進展や都市消費地への近さが成長を支えています。

今後の展望──拡大の鍵とリスク

日本の大豆作付面積は、長期的には緩やかな拡大が見込まれますが、以下の要素がその成否を左右します。

-

農地集約と法人化の進展:規模拡大による生産効率の向上。

-

水田転作の維持と柔軟性:米の需給調整政策が変更された際の影響。

-

気候変動対応型の品種と技術:干ばつ耐性や収量安定性を持つ品種が求められる。

-

地域ブランドと輸出対応:高品質な国産大豆として国内外での付加価値向上を図る。

また、労働力確保やスマート農業の導入も、大豆作付けを将来にわたって持続させるための不可欠な要素です。

コメント