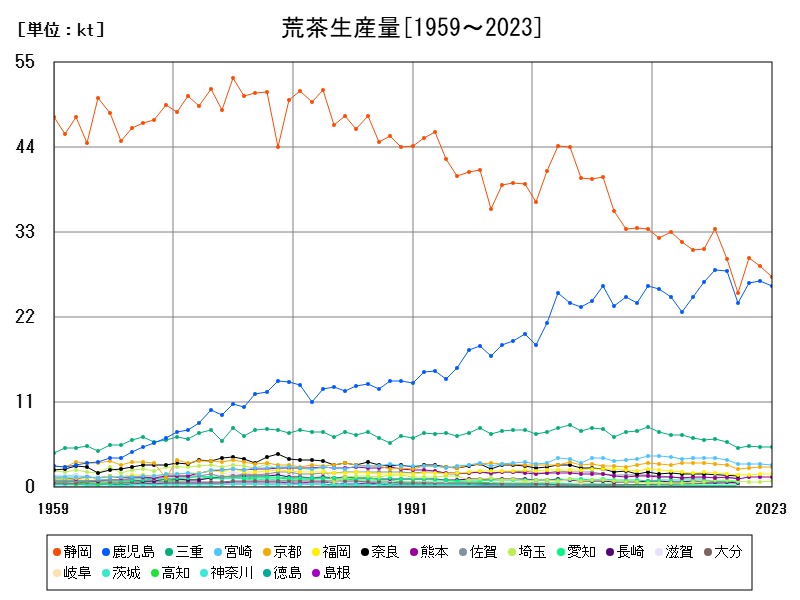

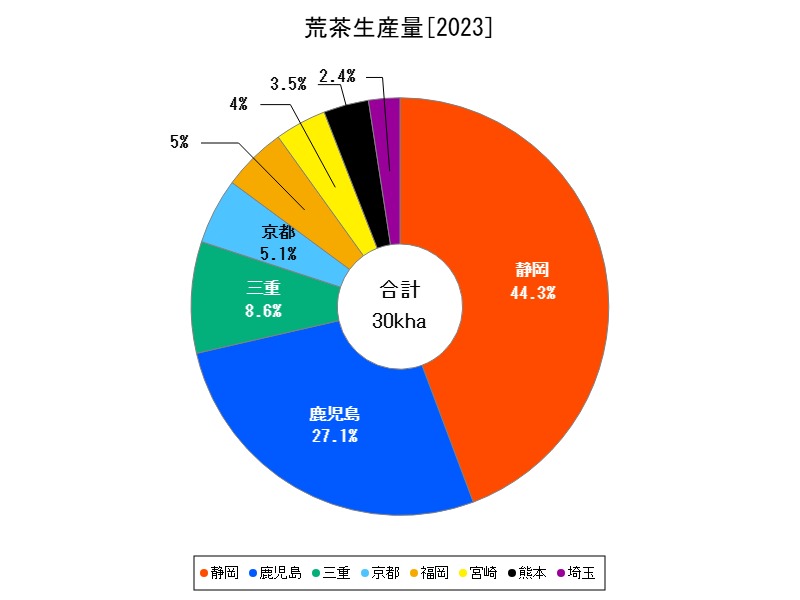

2023年の全国荒茶生産量は7.52万トンで前年から約2.6%減少。静岡と鹿児島が約70%を占め、両県とも減少傾向にあるがブランド力強化や技術革新で対応。三重や京都など中小生産地は一部で増加傾向。今後はICT活用、省力化、品質向上が競争力維持の鍵となり、輸出や観光連携も期待される。

荒茶生産量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 7.52 | 100 | -2.591 | |

| 1 | 静岡 | 2.72 | 36.17 | -4.895 |

| 2 | 鹿児島 | 2.61 | 34.71 | -2.247 |

| 3 | 三重 | 0.522 | 6.941 | -0.571 |

| 4 | 宮崎 | 0.294 | 3.91 | -2 |

| 5 | 京都 | 0.264 | 3.511 | +1.538 |

| 6 | 福岡 | 0.175 | 2.327 | |

| 7 | 熊本 | 0.132 | 1.755 | +2.326 |

| 8 | 埼玉 | 0.0793 | 1.055 | +8.779 |

詳細なデータとグラフ

荒茶生産量の現状と今後

2023年の全国荒茶生産量は7.52万トンで、前年から約2.6%減少しました。国内茶産業は高齢化や若手農家の減少、気候変動による収穫量変動など多様な課題に直面している中で、全体的に生産量は緩やかな減少傾向が続いています。品質維持のための労働力確保や技術革新も重要課題となっています。

静岡県の生産動向と特徴

静岡県は全国の荒茶生産量の約36.2%を占める最大の産地で、2023年は2.72万トンを生産しています。しかし前年から約4.9%の減少を示しており、高齢化による労働力不足や栽培管理の難化が課題です。静岡茶のブランド力維持のため、新技術導入や若手農家の育成が進められています。

鹿児島県の生産動向と特徴

鹿児島県は全国第2位の生産地で、34.7%を占める2.61万トンの荒茶を生産しています。前年比で約2.2%減少していますが、静岡に次ぐ生産規模を誇り、多様な品種栽培と機械化の推進で安定的な生産を目指しています。気候変動に強い栽培方法の開発が課題とされます。

3重県以下の中小生産地の動向

3重県(0.522万トン)や宮崎(0.294万トン)、京都(0.264万トン)は全国におけるシェアは小さいものの、伝統的な生産地として根強い需要があります。特に京都は前年より1.5%増加、熊本や埼玉も生産量を伸ばしており、地域の特色を生かした高品質茶の生産に注力しています。

将来展望と課題

茶の生産量は全国的にやや減少傾向にありますが、品質向上や新技術導入、ブランド戦略の強化によって競争力維持が期待されます。特に静岡・鹿児島を中心にICT活用や省力化技術の普及が鍵であり、中小生産地では特色ある品種や有機栽培の拡充が求められます。将来的には輸出促進や観光連携も成長戦略の1環となるでしょう。

コメント