関東地方ではコシヒカリが依然主力だが、集荷・契約数量ともに減少傾向。千葉の「ふさこがね」や栃木の「とちぎの星」など新興銘柄が伸長し、地域ごとの品種多様化が進行。今後は担い手不足やコスト上昇への対応と、契約栽培の強化が課題となる。

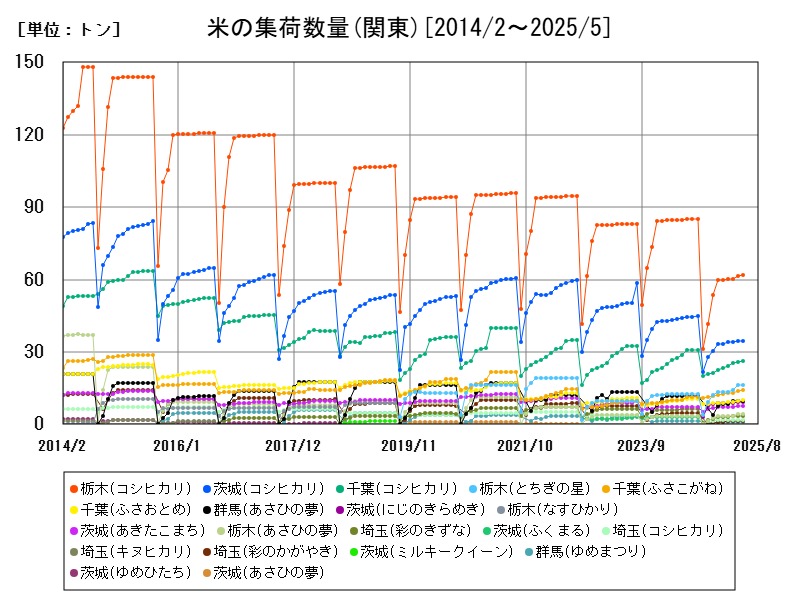

関東での米の集荷数量

| 市場 | 集荷数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 14.34 | 100 | -13.07 | |

| 1 | 栃木 (コシヒカリ) | 61.7 | 430.2 | -27.24 |

| 2 | 茨城 (コシヒカリ) | 34.6 | 241.2 | -21.36 |

| 3 | 千葉 (コシヒカリ) | 26.4 | 184.1 | -8.333 |

| 4 | 栃木 (とちぎの星) | 16.4 | 114.3 | +32.26 |

| 5 | 千葉 (ふさこがね) | 14.4 | 100.4 | +41.18 |

| 6 | 千葉 (ふさおとめ) | 9.9 | 69.02 | -1 |

| 7 | 群馬 (あさひの夢) | 9.5 | 66.24 | -18.8 |

| 8 | 茨城 (にじのきらめき) | 9.1 | 63.45 | |

| 9 | 茨城 (あきたこまち) | 7.4 | 51.59 | +1.37 |

| 10 | 栃木 (あさひの夢) | 4.2 | 29.28 | +20 |

| 11 | 埼玉 (彩のきずな) | 3.3 | 23.01 | -46.77 |

| 12 | 埼玉 (コシヒカリ) | 1.7 | 11.85 | -46.88 |

| 13 | 埼玉 (彩のかがやき) | 1.3 | 9.064 | -71.11 |

| 14 | 群馬 (ゆめまつり) | 0.9 | 6.275 | -40 |

米の集荷数量の推移

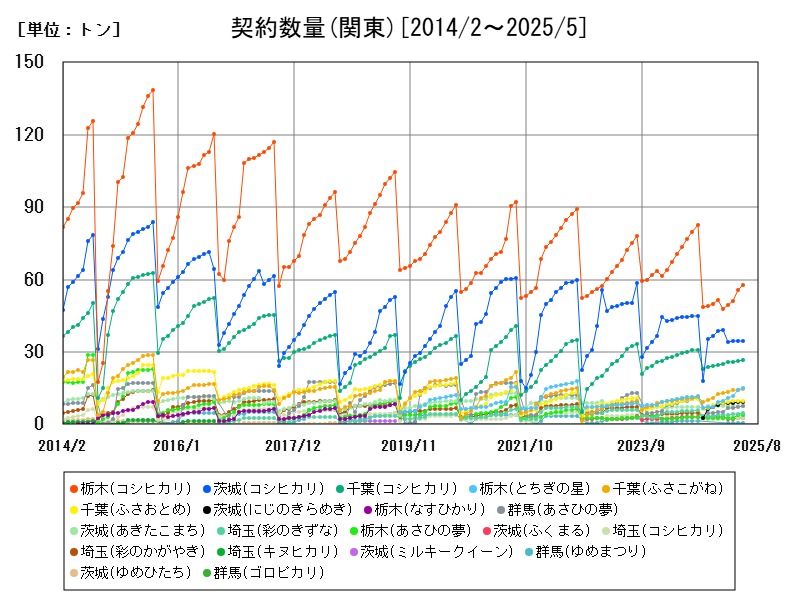

関東での契約数量

| 市場 | 契約数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 14.05 | 100 | -8.341 | |

| 1 | 栃木 (コシヒカリ) | 57.7 | 410.7 | -21.39 |

| 2 | 茨城 (コシヒカリ) | 34.7 | 247 | -21.67 |

| 3 | 千葉 (コシヒカリ) | 26.7 | 190 | -9.492 |

| 4 | 栃木 (とちぎの星) | 15.1 | 107.5 | +38.53 |

| 5 | 千葉 (ふさこがね) | 14.5 | 103.2 | +40.78 |

| 6 | 千葉 (ふさおとめ) | 9.8 | 69.75 | +2.083 |

| 7 | 茨城 (にじのきらめき) | 9.1 | 64.77 | |

| 8 | 群馬 (あさひの夢) | 7.6 | 54.09 | -20.83 |

| 9 | 茨城 (あきたこまち) | 7.4 | 52.67 | +1.37 |

| 10 | 埼玉 (彩のきずな) | 4.5 | 32.03 | -16.67 |

| 11 | 栃木 (あさひの夢) | 3.8 | 27.05 | +46.15 |

| 12 | 埼玉 (コシヒカリ) | 2.8 | 19.93 | -9.677 |

| 13 | 埼玉 (彩のかがやき) | 2.5 | 17.79 | -44.44 |

| 14 | 群馬 (ゆめまつり) | 0.5 | 3.559 | -58.33 |

契約数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米の集荷数量の現状と今後

関東地方は全国でも消費人口の多い首都圏を抱えており、米の流通と供給の要所とされています。近年は地元ブランドの育成や、消費地との距離の近さを活かした契約栽培などが強化されていますが、2025年5月時点の集荷数量の平均は14.34トン、契約数量は14.05トンとやや控えめな水準にとどまっています。

集荷数量のランキングと変化

| 順位 | 地域(銘柄) | 集荷数量(トン) | 前年同月比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 栃木(コシヒカリ) | 61.7 | -27.24% |

| 2 | 茨城(コシヒカリ) | 34.6 | -21.36% |

| 3 | 千葉(コシヒカリ) | 26.4 | -8.333% |

| 4 | 栃木(とちぎの星) | 16.4 | +32.26% |

| 5 | 千葉(ふさこがね) | 14.4 | +41.18% |

| 6 | 千葉(ふさおとめ) | 9.9 | -1% |

| 7 | 群馬(あさひの夢) | 9.5 | -18.8% |

| 8 | 茨城(にじのきらめき) | 9.1 | 不明 |

| 9 | 茨城(あきたこまち) | 7.4 | +1.37% |

| 10 | 栃木(あさひの夢) | 4.2 | +20% |

栃木・茨城・千葉のコシヒカリ系統は依然として数量を確保していますが、全体的に前年比で大きく減少しています。1方、「とちぎの星」や「ふさこがね」などの地元ブランドの伸長が目立ち、地域のブランド多様化が進行していることがわかります。

契約数量から見る流通の安定性

| 順位 | 地域(銘柄) | 契約数量(トン) | 前年同月比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 栃木(コシヒカリ) | 57.7 | -21.39% |

| 2 | 茨城(コシヒカリ) | 34.7 | -21.67% |

| 3 | 千葉(コシヒカリ) | 26.7 | -9.492% |

| 4 | 栃木(とちぎの星) | 15.1 | +38.53% |

| 5 | 千葉(ふさこがね) | 14.5 | +40.78% |

| 6 | 千葉(ふさおとめ) | 9.8 | +2.083% |

| 7 | 茨城(にじのきらめき) | 9.1 | 不明 |

| 8 | 群馬(あさひの夢) | 7.6 | -20.83% |

| 9 | 茨城(あきたこまち) | 7.4 | +1.37% |

| 10 | 埼玉(彩のきずな) | 4.5 | -16.67% |

「コシヒカリ系統」は軒並み契約数量も減少傾向にあり、消費地の多様化した需要に対応できていない可能性が示唆されます。1方で、「とちぎの星」や「ふさこがね」の契約数量が急増しており、業務用・外食市場への展開など新しい市場ニーズに対応していることがうかがえます。

都市別の特徴と品種の多様化

-

栃木県

-

コシヒカリが主力だが、「とちぎの星」が高単価での契約を得ており、差別化戦略が功を奏している。

-

-

茨城県

-

コシヒカリの大量出荷が特徴だが、急激な数量減が顕著。「にじのきらめき」など新銘柄が徐々に存在感を増す。

-

-

千葉県

-

「ふさこがね」「ふさおとめ」の存在が強く、地元市場に根ざした銘柄が順調に拡大。ふさこがねの伸びは特に顕著。

-

-

群馬・埼玉

-

出荷・契約ともに規模は小さいが、「あさひの夢」や「彩のきずな」など地域特化の銘柄で1定の存在感を維持。

-

価格や数量推移の背景要因と生産動向

関東地方での数量減の要因には、以下のような背景が考えられます。

-

価格高騰:輸送費・燃料費・肥料価格の高止まりにより、作付けコストが上昇。

-

天候不順:2024年からの極端な高温と少雨が米の品質や収量に悪影響。

-

高齢化と後継者不足:農家の高齢化が進み、担い手不足により耕作放棄地が増加。

-

需要の変化:家庭用需要の減少と、外食・業務用米の比率上昇。価格と安定供給の両立が求められている。

こうした中で、地場ブランドの強化・多収性品種へのシフト・契約栽培の推進が、今後の鍵となります。

コメント