北海道・東北の米集荷量は秋田・北海道・宮城などが上位を占める一方、新興ブランドの福島「天のつぶ」や青森「まっしぐら」が大幅増加。契約数量も高水準で推移しており、安定供給体制が整う。産地間競争と消費者志向の変化により、ブランド戦略と契約販売の重要性が増している。

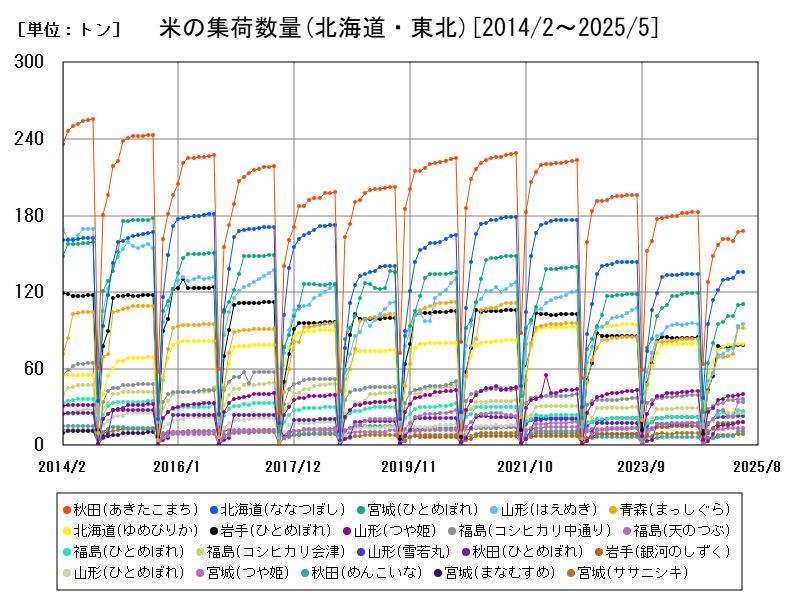

北海道・東北での米の集荷数量

| 市場 | 集荷数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 48.82 | 100 | -0.572 | |

| 1 | 秋田 (あきたこまち) | 167.8 | 343.7 | -7.599 |

| 2 | 北海道 (ななつぼし) | 136 | 278.6 | +1.644 |

| 3 | 宮城 (ひとめぼれ) | 110.8 | 226.9 | -6.498 |

| 4 | 山形 (はえぬき) | 95.1 | 194.8 | +0.529 |

| 5 | 青森 (まっしぐら) | 92.2 | 188.8 | +10.42 |

| 6 | 北海道 (ゆめぴりか) | 79.7 | 163.2 | +0.126 |

| 7 | 岩手 (ひとめぼれ) | 78.9 | 161.6 | -6.406 |

| 8 | 山形 (つや姫) | 39.8 | 81.52 | -4.327 |

| 9 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 36.2 | 74.14 | -7.179 |

| 10 | 福島 (天のつぶ) | 34.1 | 69.84 | +99.42 |

| 11 | 福島 (ひとめぼれ) | 27 | 55.3 | +21.62 |

| 12 | 福島 (コシヒカリ会津) | 25.6 | 52.43 | -12.63 |

| 13 | 山形 (雪若丸) | 23.3 | 47.72 | +6.393 |

| 14 | 秋田 (ひとめぼれ) | 18.3 | 37.48 | +7.647 |

| 15 | 岩手 (銀河のしずく) | 17.9 | 36.66 | +20.13 |

| 16 | 宮城 (つや姫) | 13.4 | 27.45 | -10.07 |

| 17 | 秋田 (めんこいな) | 10.9 | 22.33 | +67.69 |

| 18 | 宮城 (ササニシキ) | 8.7 | 17.82 | -6.452 |

| 19 | 岩手 (あきたこまち) | 5.6 | 11.47 | -31.71 |

| 20 | 福島 (コシヒカリ浜通り) | 4 | 8.193 | -21.57 |

| 21 | 青森 (つがるロマン) | 0 | 0 | -100 |

米の集荷数量の推移

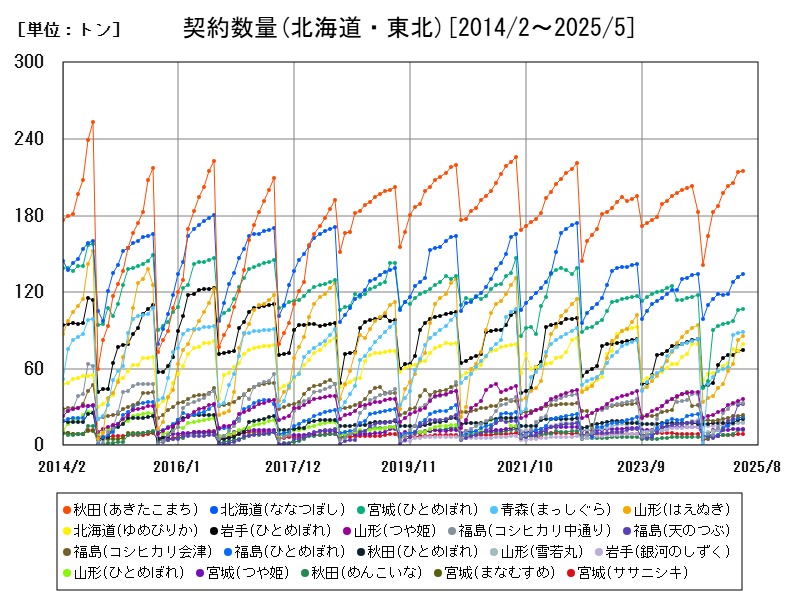

北海道・東北での契約数量

| 市場 | 契約数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 49.03 | 100 | +2.193 | |

| 1 | 秋田 (あきたこまち) | 214.8 | 438.1 | +7.615 |

| 2 | 北海道 (ななつぼし) | 134.1 | 273.5 | +3.075 |

| 3 | 宮城 (ひとめぼれ) | 107 | 218.2 | -5.727 |

| 4 | 青森 (まっしぐら) | 88.5 | 180.5 | +12.03 |

| 5 | 山形 (はえぬき) | 85.3 | 174 | +0.827 |

| 6 | 北海道 (ゆめぴりか) | 79.3 | 161.7 | +14.6 |

| 7 | 岩手 (ひとめぼれ) | 74.4 | 151.7 | -6.65 |

| 8 | 山形 (つや姫) | 36.3 | 74.03 | -8.794 |

| 9 | 福島 (コシヒカリ中通り) | 33.5 | 68.32 | -3.179 |

| 10 | 福島 (天のつぶ) | 32.1 | 65.47 | +88.82 |

| 11 | 福島 (コシヒカリ会津) | 23.5 | 47.93 | -41.1 |

| 12 | 福島 (ひとめぼれ) | 22.1 | 45.07 | +9.95 |

| 13 | 秋田 (ひとめぼれ) | 20.3 | 41.4 | +16 |

| 14 | 山形 (雪若丸) | 18.5 | 37.73 | +8.824 |

| 15 | 岩手 (銀河のしずく) | 17.6 | 35.89 | +27.54 |

| 16 | 宮城 (つや姫) | 12.7 | 25.9 | -11.19 |

| 17 | 秋田 (めんこいな) | 11.9 | 24.27 | +85.94 |

| 18 | 宮城 (ササニシキ) | 8.6 | 17.54 | -5.495 |

| 19 | 岩手 (あきたこまち) | 5.6 | 11.42 | -29.11 |

| 20 | 福島 (コシヒカリ浜通り) | 3.6 | 7.342 | -48.57 |

| 21 | 青森 (つがるロマン) | 0 | 0 | -100 |

契約数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米の集荷数量の現状と今後

北海道・東北地方は日本の主食米の主要な生産拠点であり、特に寒冷地に適した品種開発と大規模農地の活用により、安定した供給能力を誇ります。2025年5月時点の平均集荷数量は48.82トン、契約数量は49.03トンと、全国平均よりも高く、需要と供給が安定して推移している地域です。

地域別集荷数量のトップ10と推移

| 順位 | 地域(銘柄) | 集荷数量(トン) | 前年同月比増減 |

|---|---|---|---|

| 1 | 秋田(あきたこまち) | 167.8 | -7.599% |

| 2 | 北海道(ななつぼし) | 136.0 | +1.644% |

| 3 | 宮城(ひとめぼれ) | 110.8 | -6.498% |

| 4 | 山形(はえぬき) | 95.1 | +0.529% |

| 5 | 青森(まっしぐら) | 92.2 | +10.42% |

| 6 | 北海道(ゆめぴりか) | 79.7 | +0.126% |

| 7 | 岩手(ひとめぼれ) | 78.9 | -6.406% |

| 8 | 山形(つや姫) | 39.8 | -4.327% |

| 9 | 福島(コシヒカリ中通り) | 36.2 | -7.179% |

| 10 | 福島(天のつぶ) | 34.1 | +99.42% |

特筆すべきは、青森(まっしぐら)や福島(天のつぶ)のように、ブランド力と価格帯のバランスに優れた品種が着実に集荷数量を伸ばしている点です。特に天のつぶは前年比で約2倍と驚異的な成長を示しています。

契約数量から見る市場信頼度と将来性

| 順位 | 地域(銘柄) | 契約数量(トン) | 前年同月比増減 |

|---|---|---|---|

| 1 | 秋田(あきたこまち) | 214.8 | +7.615% |

| 2 | 北海道(ななつぼし) | 134.1 | +3.075% |

| 3 | 宮城(ひとめぼれ) | 107.0 | -5.727% |

| 4 | 青森(まっしぐら) | 88.5 | +12.03% |

| 5 | 山形(はえぬき) | 85.3 | +0.827% |

| 6 | 北海道(ゆめぴりか) | 79.3 | +14.6% |

| 7 | 岩手(ひとめぼれ) | 74.4 | -6.65% |

| 8 | 山形(つや姫) | 36.3 | -8.794% |

| 9 | 福島(コシヒカリ中通り) | 33.5 | -3.179% |

| 10 | 福島(天のつぶ) | 32.1 | +88.82% |

北海道・東北の主力銘柄は依然として市場の信頼を集めています。秋田のあきたこまちと北海道のななつぼしは契約数量が200トン前後と高水準を維持しており、安定供給の体制が整っています。新興銘柄「天のつぶ」も契約数量で大幅な伸びを示しており、今後の市場拡大が期待されます。

価格変動の背景と市場構造の変化

-

天候と作柄の不安定化 異常気象や気温上昇により、作付面積や品質にばらつきが出ている影響が、1部の集荷数量の減少に表れています。

-

銘柄の多様化と消費者志向の変化 従来の「あきたこまち」や「ひとめぼれ」などの定番に加え、まっしぐらや天のつぶのような地域性・価格競争力のある新銘柄が伸長しています。

-

産地間競争の激化と契約販売の進展 契約数量の伸びは、流通業者が品質・安定性を重視して長期的に供給を確保しようとしていることを示しており、単発的な取引から継続契約への移行が進んでいる傾向です。

今後の展望と地域戦略

-

北海道の台頭とブランドの育成 「ゆめぴりか」などの高品質ブランドが全国的に認知され、価格競争力を保持しつつ、契約面でも堅調な伸びを維持。

-

東北地方のブランド多様性の強み 東北は「あきたこまち」「ひとめぼれ」「はえぬき」など多彩なブランドを持ち、それぞれの地域が独自の価値を発信できるポテンシャルが高い。

-

若手農業者支援とデジタル化の推進 集荷・契約の精度を上げるために、今後はスマート農業やAIによる需給予測、物流最適化が鍵となる。

コメント