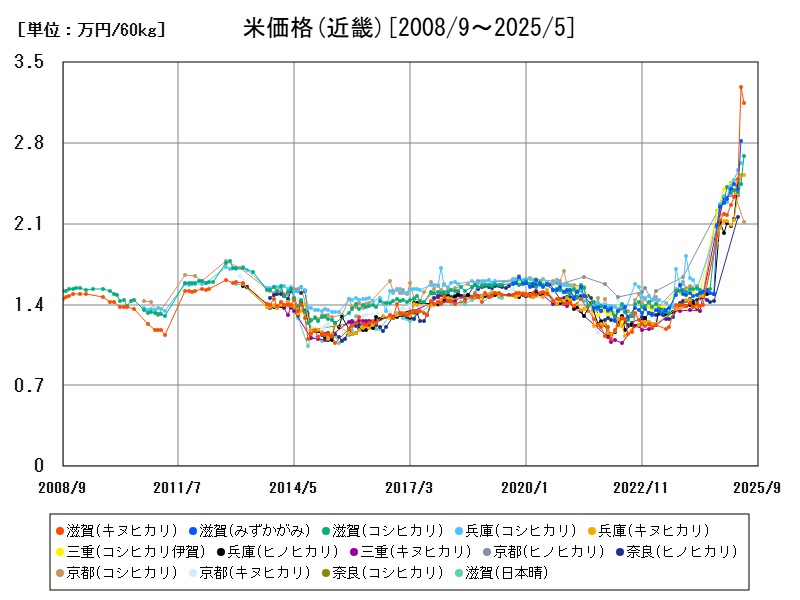

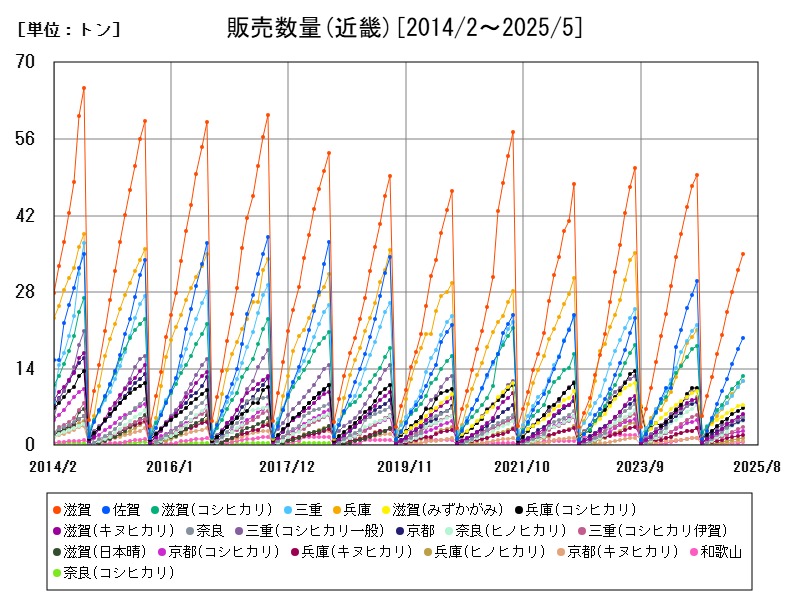

2025年5月時点で、近畿地方の米価格は平均2.62万円/60kgと上昇傾向。滋賀の「キヌヒカリ」は3.151万円でトップ。販売数量は滋賀が最多だが、全体では減少傾向。資材高騰や収量減が価格高騰の要因で、今後はブランド戦略と担い手対策が課題。

近畿での米価格

| 市場 | 価格[万円/60kg] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 2.62 | 100 | +78.33 | |

| 1 | 滋賀 (キヌヒカリ) | 3.151 | 120.3 | +125.5 |

| 2 | 滋賀 | 2.684 | 102.5 | |

| 3 | 兵庫 (キヌヒカリ) | 2.527 | 96.46 | +70.86 |

| 4 | 京都(コシヒカリ) | 2.117 | 80.81 | +42.19 |

米価格の推移

近畿での販売数量

| 市場 | 販売数量[トン] | 平均比 | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 平均 | 7.075 | 100 | -16.27 | |

| 1 | 滋賀 | 34.9 | 493.3 | -9.819 |

| 2 | 佐賀 | 19.6 | 277 | -6.667 |

| 3 | 滋賀 (コシヒカリ) | 12.7 | 179.5 | -12.41 |

| 4 | 兵庫 | 11.8 | 166.8 | -19.18 |

| 5 | 三重 | 11.8 | 166.8 | -30.59 |

| 6 | 滋賀 (みずかがみ) | 7.4 | 104.6 | -8.642 |

| 7 | 兵庫 (コシヒカリ) | 6.8 | 96.11 | -6.849 |

| 8 | 滋賀 | 5.7 | 80.57 | -17.39 |

| 9 | 奈良 | 5.3 | 74.91 | -17.19 |

| 10 | コシヒカリ一般 | 5.2 | 73.5 | -33.33 |

| 11 | 京都 | 4.6 | 65.02 | -22.03 |

| 12 | 奈良 (ヒノヒカリ) | 4.4 | 62.19 | -16.98 |

| 13 | コシヒカリ伊賀 | 3.3 | 46.64 | -15.38 |

| 14 | 京都 (コシヒカリ) | 2.7 | 38.16 | -20.59 |

| 15 | 兵庫 | 1.9 | 26.86 | -17.39 |

| 16 | 兵庫 (ヒノヒカリ) | 1.3 | 18.37 | -40.91 |

| 17 | 京都 | 0.7 | 9.894 | -30 |

| 18 | 和歌山 | 0.6 | 8.481 | -40 |

| 19 | 京都 (ヒノヒカリ) | 0.4 | 5.654 | -50 |

| 20 | 三重(キヌヒカリ) | 0.4 | 5.654 | -55.56 |

販売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

米価格の現状と今後

2025年5月時点で、近畿地方の米価格の平均は2.62万円/60kgであり、全国平均(約2.74万円)と比較してやや安めの水準です。ただし、前年同月比では+78.33%の上昇となっており、全国的な価格高騰の波に沿う形で推移しています。

価格上昇の背景には、農業資材価格の上昇、燃油コストの高止まり、天候不順による収量減少が共通の要因として挙げられます。

県別・品種別の価格と特徴

-

滋賀(キヌヒカリ)は近畿で最も高く、3.151万円/60kg。前年同月比+125.5%という大幅な伸びを記録しています。滋賀県では、環境保全型農業とブランド力のある品種(キヌヒカリ、みずかがみ)の展開が進んでおり、品質面での評価が価格に反映されています。

-

滋賀(全体)では2.684万円と平均をやや上回る水準。栽培品種の多様性と流通の安定性が評価されています。

-

兵庫(キヌヒカリ)は2.527万円で、比較的高値を維持しています。兵庫県も地域ブランド米の育成に注力しており、収量は少なくとも価格競争力が高まっています。

-

京都の価格は2.117万円でやや低めですが、前年同月比で+42.19%の上昇と大きく改善しています。これは価格改定や市場再編の影響が強いと考えられます。

販売数量の分布と減少傾向

-

滋賀県は全体で34.9トン、コシヒカリだけでも12.7トンと圧倒的な販売量を誇ります。特に近畿内での米流通の中心的役割を果たしており、京阪神エリアへの供給地として機能しています。

-

佐賀(19.6トン)や3重(11.8トン)なども中規模の販売量を維持していますが、3重は前年比で-30.59%と大幅な減少。生産量や出荷調整の影響がうかがえます。

-

販売数量全体では前年比-16.27%と、近畿地方では量的な供給縮小傾向が顕著です。これは生産者の高齢化、作付け転換、そして経済性を考慮した生産調整の動きが強まっている証左といえます。

価格高騰の主な要因

-

資材費の高騰 肥料、農薬、燃油などの価格上昇が生産コストに直結し、その転嫁が販売価格に影響。

-

収量減少による希少価値 2024年度の天候不安(長雨・高温など)により収穫量が不安定となり、在庫減少と相まって価格を押し上げました。

-

ブランド米の強化 滋賀や兵庫では、地域ブランドとしての「キヌヒカリ」や「みずかがみ」が需要層に浸透し、高値でも買われる米として市場に定着しつつあります。

今後の展望と課題

近畿地方の米市場では、今後も「質の良い少量生産」志向が強まると考えられます。特に、滋賀県のようにブランド価値を維持しながら生産を絞る手法が主流化しており、市場ではそれを反映した高単価が定着しつつあります。

1方で、販売数量の大幅な減少は流通の効率性や価格の安定性に影響を与える可能性もあり、持続的な米作りのための担い手確保や省力化技術の導入が急務です。

また、需要側では人口減少・高齢化による消費量の減少が避けられないため、今後は高付加価値・輸出戦略・加工用米などの多様な需要開拓が鍵となります。

コメント