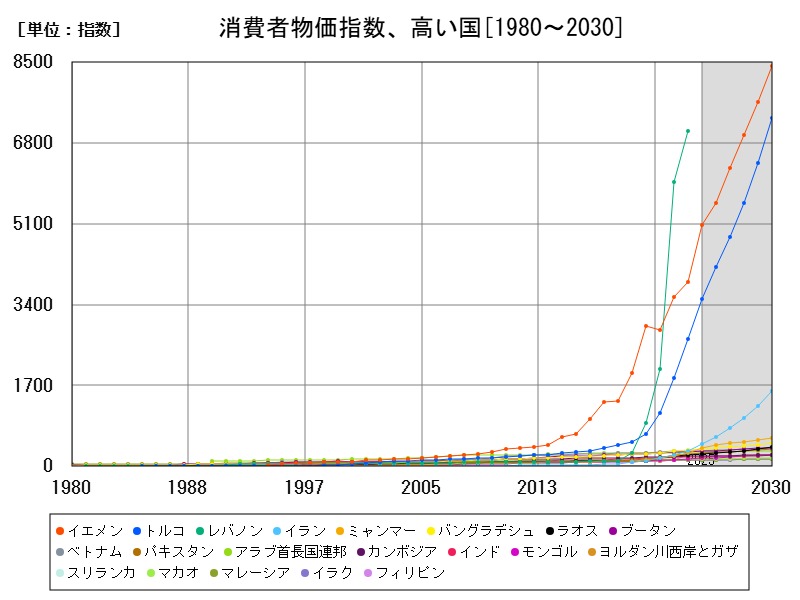

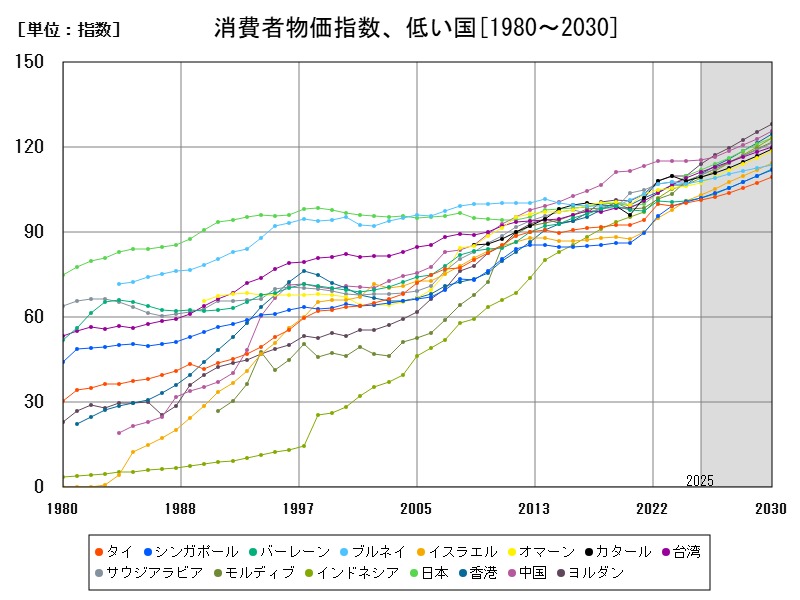

2025年のアジアにおける消費者物価指数はイエメン、トルコ、イランなどで大幅上昇し、高インフレが深刻化。政情不安、通貨安、エネルギー価格の上昇が主因です。対照的にベトナムやUAEなどは安定。今後は構造改革と金融政策の信頼性が価格安定の鍵となります。

消費者物価指数、今年の予想ランキング

| 名称 | 最新値[指数] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | イエメン | 5074 | +31 |

| 2 | トルコ | 3518 | +31.04 |

| 3 | イラン | 461.3 | +45 |

| 4 | ミャンマー | 382.2 | +33 |

| 5 | バングラデシュ | 372.9 | +8.39 |

| 6 | ベトナム | 330.5 | +2.676 |

| 7 | ブータン | 316.8 | +4.749 |

| 8 | アラブ首長国連邦 | 299.2 | +2.1 |

| 9 | パキスタン | 272.6 | +6.497 |

| 10 | ラオス | 261.7 | +7.474 |

| 11 | カンボジア | 211.1 | +1.003 |

| 12 | インド | 200.9 | +4.127 |

| 13 | モンゴル | 167.2 | +10 |

| 14 | マカオ | 156.8 | +0.864 |

| 15 | クウェート | 138.5 | +2.316 |

| 16 | マレーシア | 138.1 | +2.431 |

| 17 | イラク | 131.7 | +2.2 |

| 18 | フィリピン | 131.3 | +2.8 |

| 19 | 東ティモール | 125.9 | +1.365 |

| 20 | 韓国 | 117 | +1.815 |

| 21 | 中国 | 115.6 | +0.406 |

| 22 | ヨルダン | 114.3 | +4.138 |

| 23 | 日本 | 111.9 | +1.81 |

| 24 | 台湾 | 111.1 | +1.935 |

| 25 | 香港 | 110.7 | +3.834 |

| 26 | モルディブ | 110.2 | +2 |

| 27 | サウジアラビア | 110 | +1.992 |

| 28 | カタール | 109.5 | +1.23 |

| 29 | インドネシア | 109.1 | +2.173 |

| 30 | ブルネイ | 108.2 | +1 |

| 31 | オマーン | 107.5 | +1.13 |

| 32 | ネパール | 107.3 | +4.847 |

| 33 | イスラエル | 103.1 | +2.166 |

| 34 | シンガポール | 102.2 | +1.5 |

| 35 | バーレーン | 102.1 | +1 |

| 36 | タイ | 101.4 | +0.935 |

消費者物価指数、低い国ランキング

| 名称 | 最新値[指数] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | タイ | 101.4 | +0.935 |

| 2 | バーレーン | 102.1 | +1 |

| 3 | シンガポール | 102.2 | +1.5 |

| 4 | イスラエル | 103.1 | +2.166 |

| 5 | ネパール | 107.3 | +4.847 |

| 6 | オマーン | 107.5 | +1.13 |

| 7 | ブルネイ | 108.2 | +1 |

| 8 | インドネシア | 109.1 | +2.173 |

| 9 | カタール | 109.5 | +1.23 |

| 10 | サウジアラビア | 110 | +1.992 |

| 11 | モルディブ | 110.2 | +2 |

| 12 | 香港 | 110.7 | +3.834 |

| 13 | 台湾 | 111.1 | +1.935 |

| 14 | 日本 | 111.9 | +1.81 |

| 15 | ヨルダン | 114.3 | +4.138 |

| 16 | 中国 | 115.6 | +0.406 |

| 17 | 韓国 | 117 | +1.815 |

| 18 | 東ティモール | 125.9 | +1.365 |

| 19 | フィリピン | 131.3 | +2.8 |

| 20 | イラク | 131.7 | +2.2 |

| 21 | マレーシア | 138.1 | +2.431 |

| 22 | クウェート | 138.5 | +2.316 |

| 23 | マカオ | 156.8 | +0.864 |

| 24 | モンゴル | 167.2 | +10 |

| 25 | インド | 200.9 | +4.127 |

| 26 | カンボジア | 211.1 | +1.003 |

| 27 | ラオス | 261.7 | +7.474 |

| 28 | パキスタン | 272.6 | +6.497 |

| 29 | アラブ首長国連邦 | 299.2 | +2.1 |

| 30 | ブータン | 316.8 | +4.749 |

| 31 | ベトナム | 330.5 | +2.676 |

| 32 | バングラデシュ | 372.9 | +8.39 |

| 33 | ミャンマー | 382.2 | +33 |

| 34 | イラン | 461.3 | +45 |

| 35 | トルコ | 3518 | +31.04 |

| 36 | イエメン | 5074 | +31 |

詳細なデータとグラフ

消費者物価指数の現状と今後

消費者物価指数(CPI)は、1般消費者が購入する商品やサービスの価格動向を表す指標であり、インフレや生活コストの変化を測る基礎的な経済指標です。アジアにおいては、急成長する新興国と構造的問題を抱える国々が並存しており、CPIの動向は国ごとに大きな違いを見せています。

2025年予測に見るアジア各国のCPI水準

| 国名 | CPI(億指数) | 前年比増加率 |

|---|---|---|

| イエメン | 5.07E-5 | +31% |

| トルコ | 3.52E-5 | +31.04% |

| イラン | 4.61E-6 | +45% |

| ミャンマー | 3.82E-6 | +33% |

| バングラデシュ | 3.73E-6 | +8.39% |

| ベトナム | 3.3E-6 | +2.676% |

| ブータン | 3.17E-6 | +4.749% |

| アラブ首長国連邦 | 2.99E-6 | +2.1% |

| パキスタン | 2.73E-6 | +6.497% |

| ラオス | 2.62E-6 | +7.474% |

注目点:イエメン・トルコ・イラン・ミャンマーの4カ国でCPIが前年比30%以上増加し、深刻なインフレ状態にあります。

アジアのCPI上昇の背景

政治・経済の不安定さによる通貨安とインフレイエメン、イラン、ミャンマーといった高CPI国は、内戦、経済制裁、政変などで政治が不安定です。これにより通貨が下落し、輸入品価格が上昇、インフレが急加速しています。

② エネルギー価格と食品価格の上昇トルコやバングラデシュでは、エネルギー価格の上昇が物価全体を押し上げる主因となっており、エネルギー依存経済の脆弱性が露呈しています。

③ 為替相場と金融政策の影響高インフレ国ではしばしば金利が実質マイナスになっており、資本流出や消費急騰を通じて物価をさらに押し上げています。トルコなどは「非伝統的金融政策」の影響が色濃い例です。

CPIの地域的な特徴と比較

南アジアと中東でCPIの上昇率が高い傾向中東(イエメン、イラン)や南アジア(パキスタン、バングラデシュ)は、通貨の信認の低さと輸入物価の高さが複合的に影響。これにより、実質所得が目減りし、貧困層の生活が厳しくなります。

東南アジアでは比較的穏やかな動きベトナム、ラオス、ブータンなどは上昇率が1桁台で推移。価格安定の背景には、輸出主導の経済構造や政府の補助政策、為替の安定があると見られます。

GCC諸国の例外性アラブ首長国連邦のような産油国では、燃料価格の抑制や補助金によって、CPI上昇が他国より緩やかに抑えられています。

構造的な問題と政策課題

賃金上昇が物価に追いつかない問題高インフレ国では、実質賃金の低下による購買力の減退が大きな問題です。生活必需品価格が最も上昇する中、低所得者層ほど打撃が大きくなります。

② 金融政策の信頼性の欠如トルコやイランでは中央銀行の独立性に疑問があり、インフレを抑制するための金融政策の有効性が限定的です。

③ 食品とエネルギーへの依存の高さ特にミャンマー、イエメン、パキスタンでは、インフレの中心が食料・エネルギーであり、外的ショックに非常に弱い構造です。

今後の予測と展望

高インフレ国は2025年以降もリスクが継続政情不安定や制裁が続く限り、イエメン・イラン・トルコのような国々では物価安定の実現は難しく、ハイパーインフレのリスクすら否定できません。

穏やかなインフレ国は緩やかな上昇を維持ベトナム、アラブ首長国連邦などは安定した財政運営と国際競争力の維持により、2~5%の緩やかなインフレに留まると見られます。

地政学的リスクへの依存性は今後の大きな変動要因中東やアジア南部における紛争、エネルギー供給の混乱、国際貿易摩擦などが物価変動の火種となります。これにより地域間で格差がさらに広がる可能性もあります。

まとめ — 生活を直撃するCPIの意味

CPIは経済全体の動向以上に、個々の生活に直接影響を及ぼす「体感インフレ」の指標です。高インフレ国では貧困層の困窮が加速し、社会不安につながるおそれもあります。中長期的には、マクロ経済の安定と生活インフラの強化が物価安定の鍵となるでしょう。

コメント