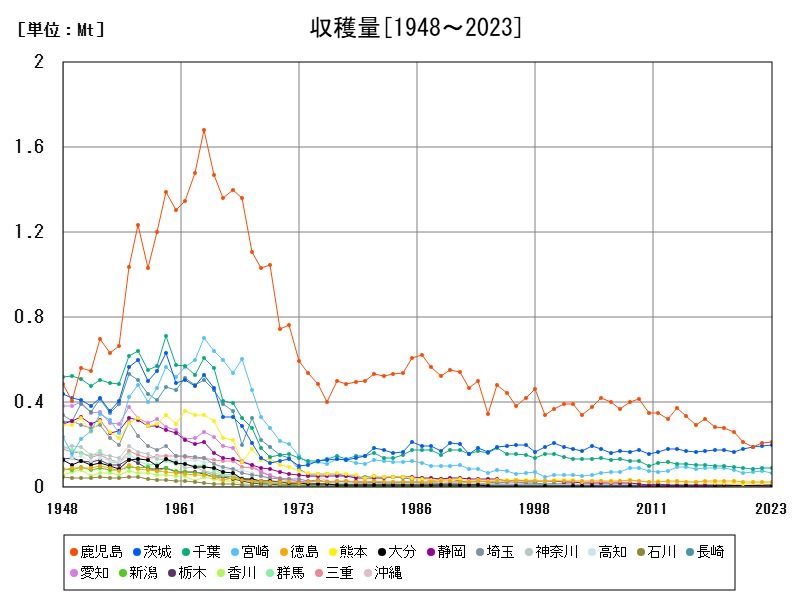

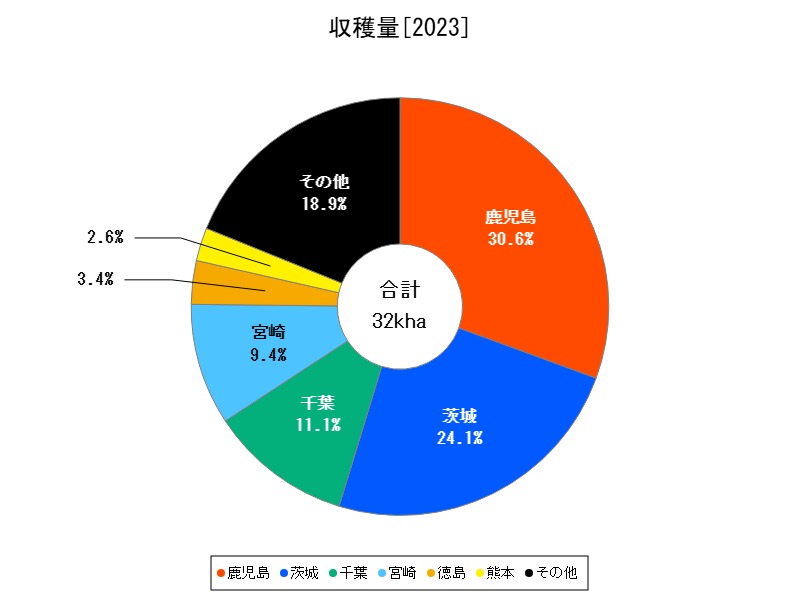

2023年のさつまいも収穫量は71.58万tで、鹿児島と茨城が全国の6割超を占めます。千葉は都市近郊で観光型生産が強く、大分は前年比+30.6%と急伸。宮崎や静岡は天候不順などで減少傾向にあります。今後は輸出拡大、6次産業化、スマート農業導入が進む一方、人手不足や気候変動への対策が求められます。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 71.58 | 100 | +0.718 | |

| 1 | 鹿児島 | 21.54 | 30.09 | +2.571 |

| 2 | 茨城 | 20.02 | 27.97 | +3.037 |

| 3 | 千葉 | 9.13 | 12.75 | +2.815 |

| 4 | 宮崎 | 6.89 | 9.626 | -11.55 |

| 5 | 徳島 | 2.71 | 3.786 | +0.37 |

| 6 | 熊本 | 1.84 | 2.571 | -3.158 |

| 7 | 大分 | 0.973 | 1.359 | +30.6 |

| 8 | 静岡 | 0.822 | 1.148 | -16.8 |

| 9 | 埼玉 | 0.577 | 0.806 | +1.764 |

| 10 | 神奈川 | 0.48 | 0.671 | -8.397 |

| 11 | 高知 | 0.448 | 0.626 | -39.21 |

| 12 | 石川 | 0.376 | 0.525 | -13.96 |

| 13 | 長崎 | 0.375 | 0.524 | -19.35 |

| 14 | 愛知 | 0.374 | 0.522 | -12.41 |

| 15 | 新潟 | 0.334 | 0.467 | -6.704 |

| 16 | 栃木 | 0.316 | 0.441 | +61.22 |

| 17 | 香川 | 0.301 | 0.421 | -9.063 |

| 18 | 群馬 | 0.275 | 0.384 | -10.71 |

| 19 | 三重 | 0.263 | 0.367 | +12.39 |

| 20 | 沖縄 | 0.235 | 0.328 | -38.48 |

| 21 | 兵庫 | 0.226 | 0.316 | -25.41 |

| 22 | 愛媛 | 0.219 | 0.306 | -32.82 |

| 23 | 福島 | 0.199 | 0.278 | +137.8 |

| 24 | 広島 | 0.188 | 0.263 | -2.591 |

| 25 | 北海道 | 0.187 | 0.261 | +353.9 |

| 26 | 島根 | 0.176 | 0.246 | +23.08 |

| 27 | 福岡 | 0.171 | 0.239 | -15.76 |

| 28 | 岡山 | 0.168 | 0.235 | -25.66 |

| 29 | 山口 | 0.155 | 0.217 | -37.5 |

| 30 | 福井 | 0.148 | 0.207 | -16.38 |

| 31 | 富山 | 0.139 | 0.194 | +3.731 |

| 32 | 佐賀 | 0.139 | 0.194 | -14.2 |

| 33 | 大阪 | 0.125 | 0.175 | -23.78 |

| 34 | 鳥取 | 0.119 | 0.166 | -51.23 |

| 35 | 岐阜 | 0.118 | 0.165 | -19.73 |

| 36 | 東京 | 0.103 | 0.144 | -32.24 |

| 37 | 奈良 | 0.1 | 0.14 | -23.08 |

| 38 | 京都 | 0.0959 | 0.134 | -55.81 |

| 39 | 長野 | 0.0872 | 0.122 | -37.71 |

| 40 | 滋賀 | 0.0827 | 0.116 | -37.35 |

| 41 | 和歌山 | 0.0725 | 0.101 | -25.41 |

| 42 | 宮城 | 0.0694 | 0.097 | +38.8 |

| 43 | 山形 | 0.0615 | 0.0859 | +69.42 |

| 44 | 岩手 | 0.0518 | 0.0724 | +16.67 |

| 45 | 山梨 | 0.0461 | 0.0644 | +3.363 |

| 46 | 秋田 | 0.0418 | 0.0584 | +19.43 |

| 47 | 青森 | 0.0081 | 0.0113 | +305 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の日本全国におけるさつまいもの収穫量は71.58万トンとなり、前年から+0.718%の微増でした。さつまいもは食用に加え、加工用(干し芋、焼酎、菓子類)、飼料用としても広く利用されており、食文化や健康志向に根ざした安定的な需要があります。また、栄養価が高く保存性に優れるため、備蓄や非常食の観点からも近年再評価が進んでいます。

鹿児島県:国内最大の主力産地

鹿児島県は21.54万トンを生産し、全国シェアは30.09%と圧倒的です。温暖で排水性の良いシラス台地が栽培に適し、伝統的に焼酎の原料としても活用されています。前年比で+2.571%と増加しており、安定した供給体制と市場対応力が維持されているといえます。将来的にも焼酎用さつまいもとしての特化や大規模経営の進展が予想されます。

茨城県:加工・青果の両立型モデル

茨城県は20.02万トン(27.97%)と全国2位。特に干し芋の1大産地として知られ、加工向け品種の導入と品質向上への取り組みが進んでいます。関東圏への物流利便性もあり、地産地消にも強みがあります。前年比+3.037%と好調で、今後も安定供給と輸出対応の両立が鍵を握ると考えられます。

千葉県:都市近郊で観光農業と結びつく

千葉県は9.13万トン(12.75%)で3位。都市圏に近く、観光農園や直売所での販売が盛んです。消費者との距離が近いため、ブランド化や6次産業化が進みやすい地域です。前年比+2.815%と伸長しており、今後は観光農業や体験型農業との連携がより強化される見込みです。

宮崎県:減少傾向の中での対応策が課題

宮崎県は6.89万トン(9.626%)ですが、前年比-11.55%と大幅な減少。天候不順や病害虫被害の影響が考えられ、栽培安定化が急務です。1方で南国的な気候を活かした早掘りや出荷調整が強みであり、再建の余地は大きいと言えるでしょう。

徳島・熊本・大分:中規模産地の多様な戦略

-

徳島県(2.71万トン、+0.37%):焼き芋用に適した甘味の強い品種で市場展開。安定成長が期待されます。

-

熊本県(1.84万トン、-3.158%):複合経営が多く、さつまいも単作では労力投入が課題。

-

大分県(0.973万トン、+30.6%):前年比で急増しており、新規3入や耕作放棄地活用による成果が表れています。今後も拡大傾向が予想されます。

静岡・埼玉・神奈川:都市近郊型小規模生産の行方

-

静岡県(0.822万トン、-16.8%):高齢化や気候変動の影響で減少傾向。

-

埼玉県(0.577万トン、+1.764%):小規模ながら安定し、直売や観光型農業との親和性が高い。

-

神奈川県(0.48万トン、-8.397%):地価や人手不足の影響が大きく、縮小傾向。

今後の予測と課題

今後、さつまいも産業には以下のような動向が期待されます:

-

輸出増加:冷凍焼き芋や干し芋の輸出先として東アジア市場が拡大。

-

6次産業化の加速:菓子・酒・観光と連携した地域振興。

-

スマート農業:病害予測や収量管理で生産性向上へ。

-

気候変動対応:高温耐性や病虫害に強い品種開発が進行。

1方で、人手不足や耕作放棄地の増加といった構造的な課題も残されており、担い手確保や農地の集約がカギを握ります。

コメント