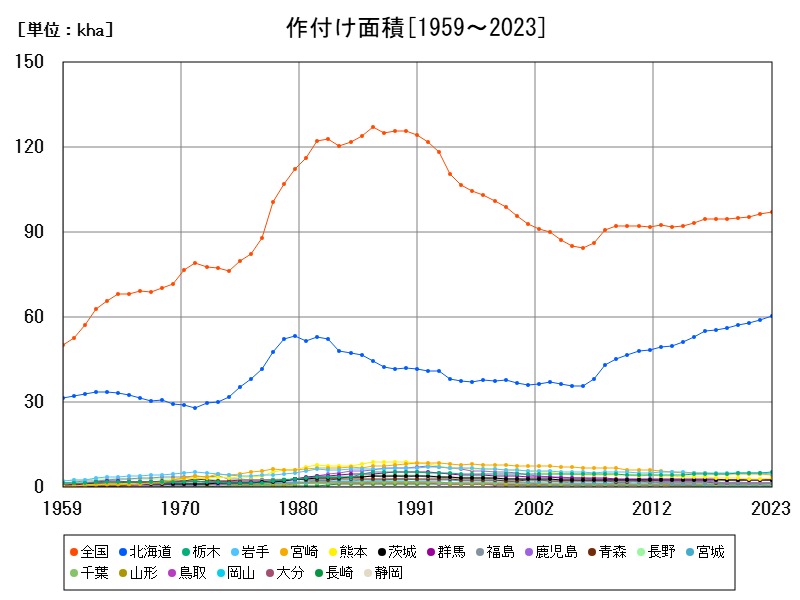

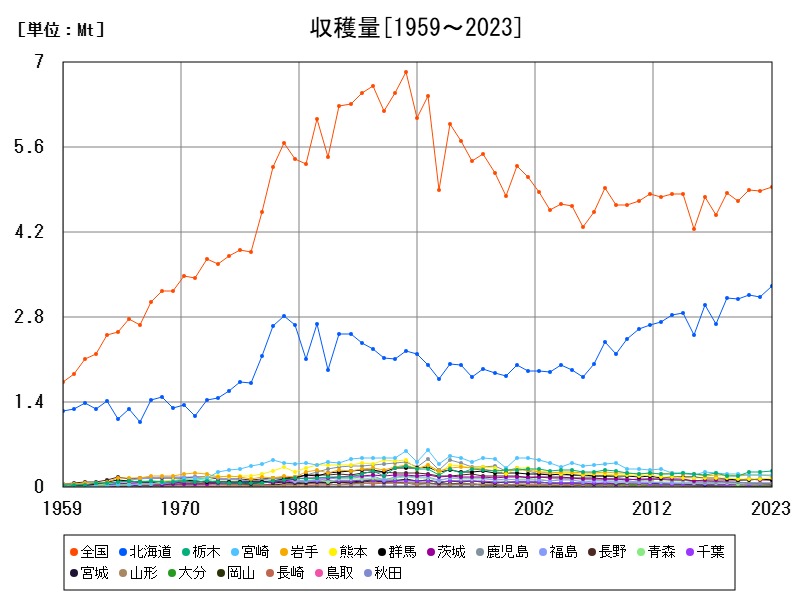

2023年の青刈りとうもろこしの作付面積は全国で9.72万ha。北海道が6.04万haと全体の62.1%を占める主産地で、前年比2.37%の増加。他県では栃木・熊本など一部で微増傾向がある一方、岩手・宮崎・青森では減少が見られる。作付動向には地域の酪農構造や労働力、気候条件が影響しており、今後は北海道依存のリスクを分散するため、他地域での持続可能な増産体制の整備が求められる。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 9.72 | 100 | +0.935 | |

| 1 | 北海道 | 6.04 | 62.14 | +2.373 |

| 2 | 栃木 | 0.528 | 5.432 | +1.538 |

| 3 | 岩手 | 0.482 | 4.959 | -3.018 |

| 4 | 宮崎 | 0.448 | 4.609 | -1.754 |

| 5 | 熊本 | 0.33 | 3.395 | +7.143 |

| 6 | 茨城 | 0.246 | 2.531 | |

| 7 | 群馬 | 0.242 | 2.49 | -0.412 |

| 8 | 福島 | 0.159 | 1.636 | +1.274 |

| 9 | 鹿児島 | 0.152 | 1.564 | |

| 10 | 青森 | 0.142 | 1.461 | -0.699 |

| 11 | 長野 | 0.128 | 1.317 | -27.27 |

| 12 | 宮城 | 0.12 | 1.235 | +4.348 |

| 13 | 千葉 | 0.0943 | 0.97 | +0.748 |

| 14 | 山形 | 0.0816 | 0.84 | -1.805 |

| 15 | 鳥取 | 0.0699 | 0.719 | -12.41 |

| 16 | 岡山 | 0.059 | 0.607 | -4.839 |

| 17 | 大分 | 0.0578 | 0.595 | -5.246 |

| 18 | 長崎 | 0.0427 | 0.439 | -0.234 |

| 19 | 静岡 | 0.0345 | 0.355 | -1.429 |

| 20 | 秋田 | 0.0334 | 0.344 | -3.188 |

| 21 | 愛知 | 0.0235 | 0.242 | +2.62 |

| 22 | 埼玉 | 0.0234 | 0.241 | -3.306 |

| 23 | 広島 | 0.0222 | 0.228 | +55.24 |

| 24 | 岐阜 | 0.0194 | 0.2 | +1.042 |

| 25 | 神奈川 | 0.018 | 0.185 | -14.29 |

| 26 | 愛媛 | 0.018 | 0.185 | -37.5 |

| 27 | 兵庫 | 0.0159 | 0.164 | +1.274 |

| 28 | 新潟 | 0.0151 | 0.155 | -5.031 |

| 29 | 山梨 | 0.0149 | 0.153 | -0.667 |

| 30 | 三重 | 0.0119 | 0.122 | +600 |

| 31 | 福岡 | 0.0108 | 0.111 | +74.19 |

| 32 | 香川 | 0.0092 | 0.0947 | +142.1 |

| 33 | 島根 | 0.0072 | 0.0741 | +41.18 |

| 34 | 徳島 | 0.0068 | 0.07 | -2.857 |

| 35 | 滋賀 | 0.004 | 0.0412 | -38.46 |

| 36 | 東京 | 0.0027 | 0.0278 | -15.63 |

| 37 | 佐賀 | 0.0012 | 0.0123 | |

| 38 | 山口 | 0.0009 | 0.00926 | -10 |

| 39 | 京都 | 0.0008 | 0.00823 | -46.67 |

| 40 | 奈良 | 0.0002 | 0.00206 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

2023年の青刈りとうもろこしの全国作付面積は9.72万haで、前年から約0.94%の微増となっています。この数字は、近年の国内酪農政策や飼料自給率向上への取り組みに連動したものであり、堅調ながらも地域差の広がりが特徴的です。

青刈りとうもろこしは主に乳用牛の飼料として栽培され、酪農の集積地や畜産の形態、土地利用の余地などによって作付けの規模が左右されます。

北海道の圧倒的な支配力と拡大傾向

北海道:6.04万ha(全国比 62.14%)/前年比 +2.373%

北海道は、日本における青刈りとうもろこし生産の中核を成す地域です。広大な耕地、高度に機械化された農業システム、安定した乳牛飼養頭数といった要素が集積しており、飼料自給への意識も高いため、年々作付面積が安定して拡大しています。

近年は、飼料輸入価格の高騰を受けて、輸入依存からの脱却を目指す国の支援策が後押しし、より多くの農家が青刈りとうもろこしを選択しています。その結果、北海道のシェアは60%を超え、1極集中型の構造がますます顕著になっています。

関東地方の中核:栃木・茨城・群馬

栃木県:0.528万ha(5.432%)/+1.538%

茨城県:0.246万ha(2.531%)/前年データなし

群馬県:0.242万ha(2.49%)/-0.412%

関東地方では、比較的地力の高い畑地が多く、中規模酪農家を中心に飼料用とうもろこしの導入が進められてきました。特に栃木県は関東最大の酪農県として、青刈りとうもろこしの作付けでも安定的なシェアを維持しています。

群馬や茨城は1部で減少傾向が見られるものの、いずれも輸送コストを抑える地場飼料の導入ニーズが強く、作付の維持・拡大が今後も見込まれます。

東北地方の揺らぎと潜在力

岩手県:0.482万ha(4.959%)/-3.018%

福島県:0.159万ha(1.636%)/+1.274%

青森県:0.142万ha(1.461%)/-0.699%

東北地方は冷涼な気候と広い耕地を活かし、以前から青刈りとうもろこしの生産が盛んな地域でしたが、2023年は岩手・青森で減少が見られました。これは、

-

梅雨期の気象不順

-

高齢化による作付縮小

-

酪農経営の減少や規模縮小

といった複合要因が影響していると考えられます。

1方、福島県では微増となっており、復興関連の農業支援や大規模経営の導入によって、再成長の兆しも感じられます。

9州地方の機動的な動向と今後の期待

宮崎県:0.448万ha(4.609%)/-1.754%

熊本県:0.33万ha(3.395%)/+7.143%

鹿児島県:0.152万ha(1.564%)/前年データなし

9州は日本有数の畜産地帯であり、温暖な気候と2期作の可能性を活かして青刈りとうもろこしの栽培が定着しています。

中でも熊本県は前年比7.14%と大幅増。これは、輸入飼料価格の上昇を背景に、自給飼料を積極的に拡大する動きが強まった結果と見られます。

1方で宮崎県はやや減少。担い手の高齢化や土地転用の圧力も影響しており、今後の拡大には法人経営の3入や大区画整備の推進が鍵となります。

今後の見通しと提言

全国の動向を総合的に見れば、青刈りとうもろこしの作付面積は横ばい~微増傾向にあります。今後の展望としては以下のような要素が重要です。

飼料価格高騰と自給率向上ニーズ

世界的な情勢不安による輸入飼料の価格変動は、国産飼料導入を加速させる要因になります。

大規模経営化・協業化

個別経営では労力や機械投資が困難な地域では、農協や法人が1括で作付・収穫を請け負うスキームが普及する可能性があります。

気候変動への適応

今後は早生品種・耐倒伏品種の導入や、播種時期の分散化など、気象変動への備えが必要不可欠です。

地域間格差の是正

北海道への依存が強まりすぎると、天候や物流のトラブルが全体供給に影響するリスクが高まります。本州・9州の底上げによる分散型モデルの確立が求められます。

まとめ

2023年の青刈りとうもろこしの作付面積は微増となり、北海道が6万ha超で6割超を占める状態が続いています。他県でも1部増加が見られる1方で、高齢化・気象変動・農業構造の変化により減少傾向も見え隠れします。

今後は、国産飼料の安定供給・酪農支援・地域農業の再構築を軸に、多地域展開と持続可能な生産体制の確立が重要となるでしょう。

コメント