2023年の日本におけるそばの収穫量は3.56万tで、前年より11%減少。北海道が全体の約4割を占める一方、茨城、長野、山形、栃木など東日本の県が上位を形成。福井や鹿児島は大幅増加を記録するなど、地域ごとの変動が顕著。気象条件の不安定さや高温乾燥による収量減が課題だが、品種改良や適期播種・適地適作の推進が今後の安定生産に不可欠。将来は省力・機械化と気象予測活用による効率化が鍵となる。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.56 | 100 | -11 | |

| 1 | 北海道 | 1.37 | 38.48 | -25.14 |

| 2 | 茨城 | 0.305 | 8.567 | +1.667 |

| 3 | 長野 | 0.296 | 8.315 | -7.21 |

| 4 | 山形 | 0.225 | 6.32 | -3.846 |

| 5 | 栃木 | 0.224 | 6.292 | -18.84 |

| 6 | 福井 | 0.193 | 5.421 | +107.1 |

| 7 | 福島 | 0.135 | 3.792 | -36.62 |

| 8 | 秋田 | 0.0977 | 2.744 | -24.26 |

| 9 | 鹿児島 | 0.0938 | 2.635 | +24.07 |

| 10 | 岩手 | 0.0773 | 2.171 | -6.98 |

| 11 | 熊本 | 0.064 | 1.798 | +51.3 |

| 12 | 青森 | 0.0623 | 1.75 | +31.71 |

| 13 | 群馬 | 0.0504 | 1.416 | +8.155 |

| 14 | 新潟 | 0.0452 | 1.27 | -9.6 |

| 15 | 滋賀 | 0.0386 | 1.084 | +24.92 |

| 16 | 富山 | 0.0345 | 0.969 | +75.13 |

| 17 | 埼玉 | 0.0251 | 0.705 | +7.265 |

| 18 | 島根 | 0.0226 | 0.635 | +13.57 |

| 19 | 宮崎 | 0.0211 | 0.593 | +37.91 |

| 20 | 広島 | 0.0161 | 0.452 | +31.97 |

| 21 | 岐阜 | 0.016 | 0.449 | +37.93 |

| 22 | 宮城 | 0.0158 | 0.444 | -16.4 |

| 23 | 長崎 | 0.0147 | 0.413 | +31.25 |

| 24 | 鳥取 | 0.0144 | 0.404 | +19.01 |

| 25 | 山梨 | 0.0125 | 0.351 | +2.459 |

| 26 | 石川 | 0.0114 | 0.32 | +70.15 |

| 27 | 千葉 | 0.0113 | 0.317 | -16.3 |

| 28 | 大分 | 0.01 | 0.281 | +66.67 |

| 29 | 岡山 | 0.0088 | 0.247 | +7.317 |

| 30 | 兵庫 | 0.0081 | 0.228 | +3.846 |

| 31 | 京都 | 0.0081 | 0.228 | +80 |

| 32 | 福岡 | 0.0062 | 0.174 | +55 |

| 33 | 三重 | 0.0037 | 0.104 | +27.59 |

| 34 | 佐賀 | 0.0033 | 0.0927 | +6.452 |

| 35 | 静岡 | 0.0031 | 0.0871 | -38 |

| 36 | 愛媛 | 0.0031 | 0.0871 | +121.4 |

| 37 | 山口 | 0.0023 | 0.0646 | +53.33 |

| 38 | 香川 | 0.0018 | 0.0506 | +28.57 |

| 39 | 沖縄 | 0.0018 | 0.0506 | +28.57 |

| 40 | 神奈川 | 0.0017 | 0.0478 | +30.77 |

| 41 | 徳島 | 0.0017 | 0.0478 | -5.556 |

| 42 | 奈良 | 0.0011 | 0.0309 | -15.38 |

| 43 | 愛知 | 0.0007 | 0.0197 | -12.5 |

| 44 | 高知 | 0.0002 | 0.00562 | +100 |

| 45 | 東京 | 0.0002 | 0.00562 | |

| 46 | 和歌山 | 0.0001 | 0.00281 |

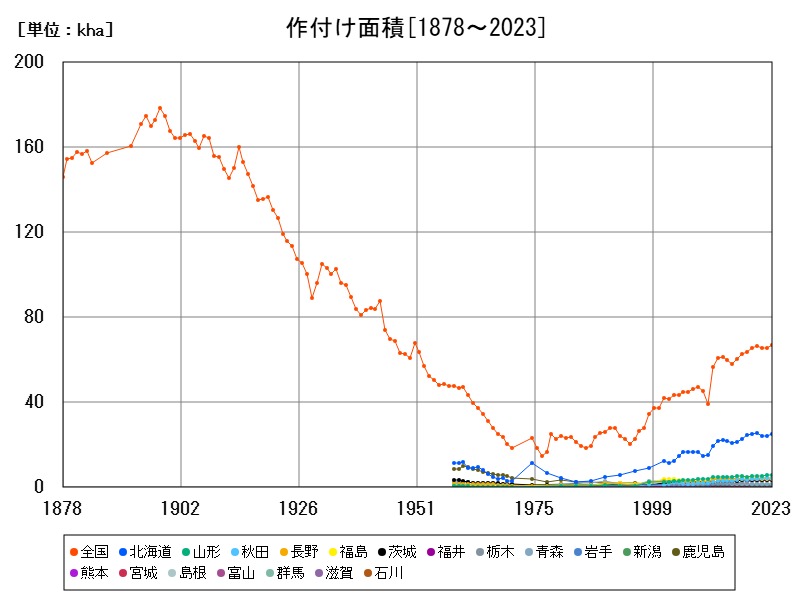

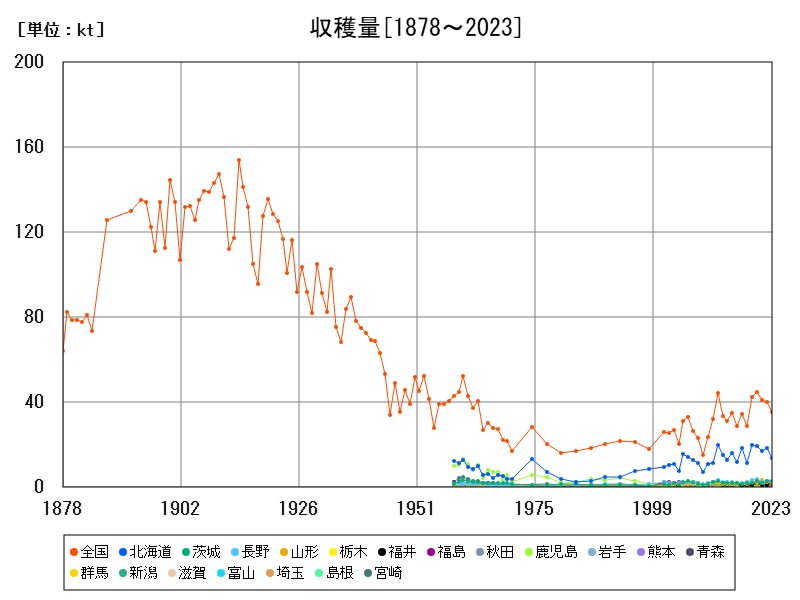

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年の日本におけるそばの収穫量は3.56万トンで、前年に比べて約11%の減少となりました。この減少は、主に天候不順・高温・降水不足といった自然環境の影響を強く受けた結果と考えられます。そばは比較的冷涼な気候を好む作物であり、気温上昇や不安定な気象は収量や品質に直結するため、今後の栽培管理の工夫が求められます。

圧倒的首位を守る北海道(1.37万t/全国比38.5%)

北海道は依然として全国のそば生産量の約4割を占める最大産地です。冷涼な気候と広大な作付面積、機械化の進展によって安定した生産体制を構築しています。しかし2023年は前年比-25.14%と大幅な減少。これは夏季の高温や干ばつ気味の天候が影響したと見られ、気象変動への適応力が試される局面に入っています。

将来的にも北海道が中心であることに変わりはないものの、気候変動による収量の不安定化への備え、すなわち耐暑性品種の開発や、気象予測を活用した栽培カレンダーの見直しが必要となるでしょう。

茨城県・長野県—品質と収量のバランス型産地

茨城県:0.305万t(全国比8.57%)|前年比+1.67%

長野県:0.296万t(全国比8.32%)|前年比-7.21%

茨城県は近年、作付面積の確保と機械収穫体制の拡充によって、安定した生産を維持しています。2023年はわずかながらも前年比プラスを記録し、堅調な成長が続いている産地です。

長野県は「信州そば」で知られるブランド産地であり、品質面での評価が非常に高い地域です。2023年はやや減少しましたが、安定した需要があるため、契約栽培や高付加価値戦略が今後も有効と見られます。

東北圏の重要産地—山形・栃木・福島・秋田・岩手

これらの地域は冷涼な気候がそば栽培に適しており、地場消費と観光需要に支えられた地産地消型のモデルが根づいています。

-

山形県(0.225万t/-3.85%)は「最上早生」など在来品種が多く、個性あるそば産地として知られます。

-

栃木県(0.224万t/-18.84%)は比較的減少幅が大きく、夏季高温の影響が顕著だった可能性があります。

-

福島県(0.135万t/-36.62%)は大きく減収しており、天候不順の影響が特に深刻でした。

-

秋田・岩手は小規模ながら在来系品種の保存と活用に強みを持ちます。

これらの県では、在来種のブランド化と気象変動対応技術の融合によって、持続可能なそば生産が今後の課題です。

福井県の急伸と西日本の可能性

福井県は2023年に前年比+107.1%という驚異的な増加を見せました。これは栽培面積の拡大と気象条件の好適化が影響したと考えられます。「越前そば」などの地域ブランドも支えとなっており、高付加価値路線での成功例と言えます。

1方、鹿児島県(0.0938万t/+24.07%)のような南限地域でも、冬場の涼しい時期を活かした栽培が行われています。そばは短期間で収穫可能な作物であり、他作物との輪作や中間作に活用される例が増加傾向にあります。

これらの地域の動きは、温暖地におけるそばの新しい可能性を示す重要な事例といえるでしょう。

地域ごとの収穫量変動の要因と課題

2023年における地域ごとの収穫量の変動は、以下のような要因によって説明されます:

-

高温・乾燥・大雨などの気象不安定性

-

労働力不足による作付制限

-

播種時期の遅れや気象とのミスマッチ

-

収穫のタイミング不良による品質・量の低下

そばは他の穀類に比べて天候の影響を強く受けやすい作物であるため、収量の年変動が非常に大きく、「豊作と凶作を繰り返す」傾向が続いています。

今後の展望—安定生産への技術と政策

将来的にそばの収量を安定させていくためには、次のような対応が必要とされます:

-

耐暑・耐病性に優れた品種の開発

-

適期播種技術と気象データの連動

-

ドローンやAIによる生育管理

-

地域ブランド化と契約栽培の促進

-

輪作体系の中でのそばの位置づけ再構築

また、そばは「米離れ」によって需要が1定しており、健康志向の食品素材としての潜在力も大きいため、国内生産の維持・拡大は重要な政策課題でもあります。

まとめ

2023年のそば収穫量は減少傾向にあり、特に北海道の落ち込みが全体に影響しました。1方で、福井や鹿児島など非伝統産地での伸びは、新たな可能性を示しています。今後は、気象対応・技術革新・地域戦略の3位1体の展開により、持続可能かつ高品質なそば生産が期待されます。

地域ごとに異なる強みを活かしつつ、気候変動に柔軟に対応できる生産体制への移行が、未来のそば農業を支える鍵となるでしょう。

コメント