2023年の日本における牧草の作付面積は70.52万haで、前年から0.872%減少。北海道が全体の74%超を占め圧倒的だが、岩手・鹿児島・青森・宮崎など地方にも安定した作付が見られる。一方で、南九州や東北の一部では減少傾向が続いており、畜産需要や労働力不足、転作政策の影響が要因と考えられる。今後は気候変動への適応、デジタル技術の導入、耕畜連携の強化が作付維持の鍵となる。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 70.52 | 100 | -0.872 | |

| 1 | 北海道 | 52.23 | 74.06 | -0.552 |

| 2 | 岩手 | 3.39 | 4.807 | -2.586 |

| 3 | 鹿児島 | 1.8 | 2.552 | -2.703 |

| 4 | 青森 | 1.76 | 2.496 | -2.762 |

| 5 | 宮崎 | 1.53 | 2.17 | -0.649 |

| 6 | 熊本 | 1.35 | 1.914 | -4.93 |

| 7 | 宮城 | 1.17 | 1.659 | -2.5 |

| 8 | 栃木 | 0.774 | 1.098 | +1.044 |

| 9 | 福島 | 0.653 | 0.926 | +1.555 |

| 10 | 秋田 | 0.603 | 0.855 | +0.333 |

| 11 | 沖縄 | 0.592 | 0.839 | +1.024 |

| 12 | 長崎 | 0.588 | 0.834 | +1.554 |

| 13 | 大分 | 0.509 | 0.722 | +0.197 |

| 14 | 山形 | 0.452 | 0.641 | -3.004 |

| 15 | 長野 | 0.36 | 0.51 | -12.62 |

| 16 | 岡山 | 0.26 | 0.369 | -6.475 |

| 17 | 岐阜 | 0.257 | 0.364 | -1.154 |

| 18 | 群馬 | 0.254 | 0.36 | -0.781 |

| 19 | 鳥取 | 0.202 | 0.286 | -8.182 |

| 20 | 広島 | 0.178 | 0.252 | -2.198 |

| 21 | 福岡 | 0.149 | 0.211 | -0.667 |

| 22 | 茨城 | 0.144 | 0.204 | +2.128 |

| 23 | 島根 | 0.138 | 0.196 | +0.73 |

| 24 | 静岡 | 0.131 | 0.186 | -2.963 |

| 25 | 山口 | 0.11 | 0.156 | -2.655 |

| 26 | 新潟 | 0.109 | 0.155 | -2.679 |

| 27 | 千葉 | 0.0926 | 0.131 | -2.526 |

| 28 | 佐賀 | 0.0908 | 0.129 | +1.001 |

| 29 | 山梨 | 0.0872 | 0.124 | +0.23 |

| 30 | 兵庫 | 0.0843 | 0.12 | +0.477 |

| 31 | 石川 | 0.064 | 0.0908 | -10.49 |

| 32 | 愛知 | 0.061 | 0.0865 | -6.442 |

| 33 | 埼玉 | 0.0575 | 0.0815 | -3.361 |

| 34 | 富山 | 0.0548 | 0.0777 | -4.196 |

| 35 | 愛媛 | 0.053 | 0.0752 | -10.02 |

| 36 | 高知 | 0.0359 | 0.0509 | +3.458 |

| 37 | 福井 | 0.033 | 0.0468 | -18.11 |

| 38 | 徳島 | 0.0273 | 0.0387 | -1.799 |

| 39 | 三重 | 0.0212 | 0.0301 | +3.415 |

| 40 | 京都 | 0.0161 | 0.0228 | +5.229 |

| 41 | 神奈川 | 0.0108 | 0.0153 | -3.571 |

| 42 | 香川 | 0.0094 | 0.0133 | +17.5 |

| 43 | 滋賀 | 0.0094 | 0.0133 | -6 |

| 44 | 東京 | 0.0066 | 0.00936 | -12 |

| 45 | 奈良 | 0.0056 | 0.00794 | -3.448 |

| 46 | 和歌山 | 0.004 | 0.00567 | -13.04 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

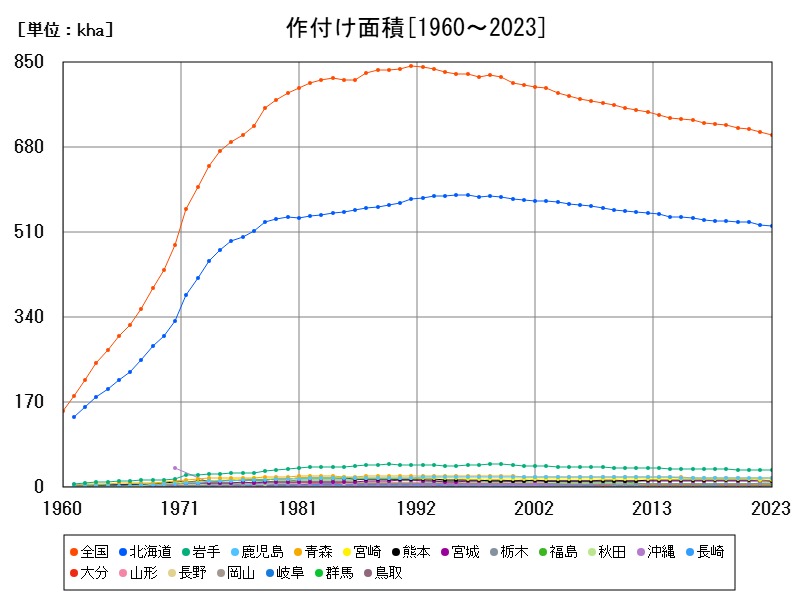

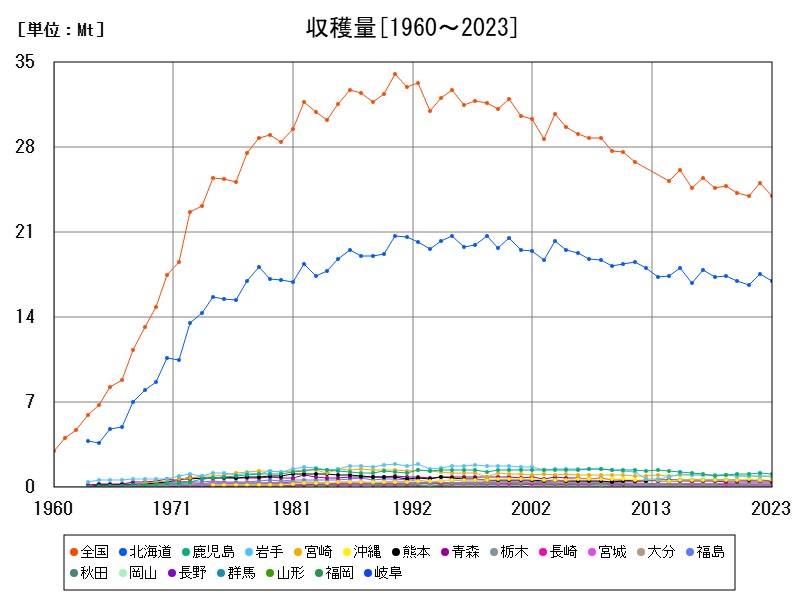

2023年における日本全国の牧草作付面積は70.52万haで、前年に比べて-0.872%の減少を記録しました。これは、国内の畜産業の構造変化や高齢化、農地の転用、飼料需要の多様化が背景にあると考えられます。

特に粗飼料の国産化が叫ばれている中でも、生産現場では労働力確保の困難さや経済合理性の限界が課題となり、作付面積の維持が難しくなりつつある状況です。

北海道―全国の牧草作付を支える最大産地

作付面積:52.23万ha(全国比74.06%)|前年比-0.552%

北海道は、広大な草地と冷涼な気候を活かした畜産密集地帯であり、日本の牧草生産を圧倒的に支える存在です。作付面積の約3/4を占めるこの地域では、粗飼料の自給率向上や輪作体系に基づく持続可能な農業が実施されています。

2023年は微減となったものの、全国平均より減少幅は小さく、安定した生産体制が続いているといえます。将来的には、ICT技術導入による省力化、および耐寒性や病害虫耐性に優れた品種開発が重要となるでしょう。

東北の基幹産地―岩手・青森・宮城・秋田・福島の特徴

岩手:3.39万ha(全国比4.807%)|前年比-2.586%

青森:1.76万ha(全国比2.496%)|前年比-2.762%

宮城:1.17万ha(全国比1.659%)|前年比-2.5%

秋田:0.603万ha(全国比0.855%)|前年比+0.333%

福島:0.653万ha(全国比0.926%)|前年比+1.555%

岩手は東北地方の中でも牧草作付面積が最も大きく、寒冷地型草種の利用や水田転換畑の活用などで規模を保ってきましたが、2023年は減少。同様に青森や宮城でも作付が縮小傾向にあります。

1方、秋田と福島はわずかに増加しており、耕作放棄地の再活用や自給飼料重視の方針強化が影響していると考えられます。東北は土地利用が柔軟で、今後も行政の支援次第で再拡大が可能なエリアです。

南9州と西日本の牧草地の展開

鹿児島:1.8万ha(全国比2.552%)|前年比-2.703%

宮崎:1.53万ha(全国比2.17%)|前年比-0.649%

熊本:1.35万ha(全国比1.914%)|前年比-4.93%

南9州は温暖な気候と肉用牛飼養の集中により、周年型の牧草生産が可能な地域です。しかし2023年は全県で作付減少。特に熊本は-4.93%と大きく、農業従事者の高齢化や土地の用途転換が影響していると見られます。

今後の課題は、収益性の改善と労力の軽減化です。特に、多収品種やバンカープラントを活用した省力型草地管理技術の普及が鍵になるでしょう。

関東地方における中小規模の取り組み—栃木県を中心に

栃木:0.774万ha(全国比1.098%)|前年比+1.044%

関東地方では牧草の作付面積は限られますが、栃木県は例外的に増加を記録しました。これは酪農地帯における輸入飼料から国産飼料への転換の動きや、行政の支援策が功を奏した結果と考えられます。

都市近郊農業の中で、高付加価値化(乾草・サイレージの販売など)や直販型流通が可能となれば、中小規模でも安定的な牧草栽培が期待されます。

全国的な傾向と減少要因の分析

全体として2023年は全国の約7割の都道府県で作付面積が減少しており、共通の要因として以下が挙げられます:

-

高齢化と担い手不足

-

飼料用輸入価格の乱高下による影響

-

他作物(大豆、米など)への転作

-

気象変動による草地への物理的影響(高温・乾燥・豪雨)

これらの要因に対処するには、省力型栽培法の導入、草地の機能転換、および地域循環型農業の構築が不可欠です。

将来予測と政策の役割

今後の牧草作付面積の見通しとしては、現状維持またはやや減少傾向の継続が想定されます。しかし、以下の政策や技術支援によって1定の下支えが可能です。

-

「飼料自給率向上戦略」に基づく草地整備や機械導入補助

-

ドローンやセンサー等のスマート農業技術の活用

-

多用途化(バイオマス利用・環境緑化など)による経済性の確保

-

耕作放棄地活用政策との連動

特に都市近郊や中山間地域では、「耕畜連携+環境対策」の視点から牧草地の価値が見直される可能性もあります。

まとめ

日本の牧草作付面積は2023年時点で70.52万haと、依然として広大な規模を維持していますが、構造的な縮小圧力がかかっていることは否めません。北海道がその中心を担い続ける1方で、岩手・鹿児島・青森・宮崎など各地でも条件に応じた多様な牧草生産が行われています。

しかし、持続的な生産を実現するには、政策・技術・地域連携の3位1体のアプローチが求められます。気候変動や国際情勢の不安定さを踏まえると、国産飼料の安定供給体制の確立が今後ますます重要なテーマとなるでしょう。

コメント