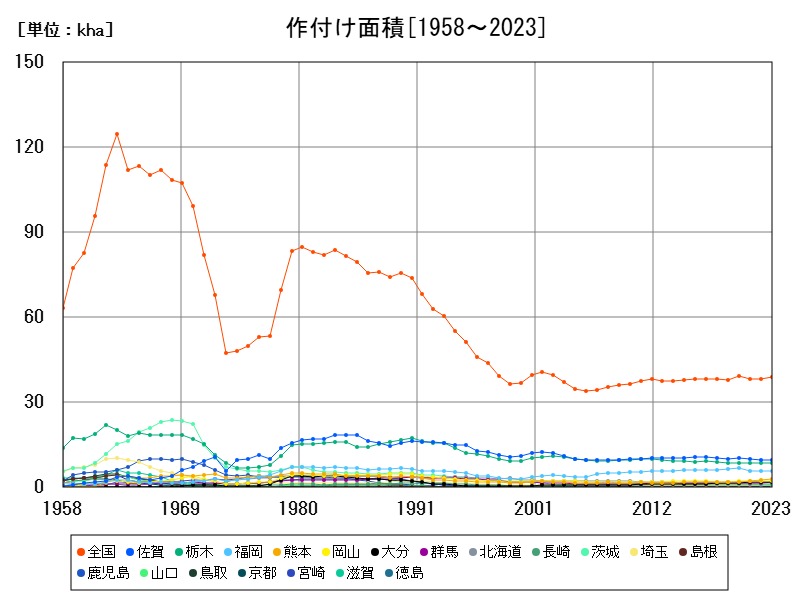

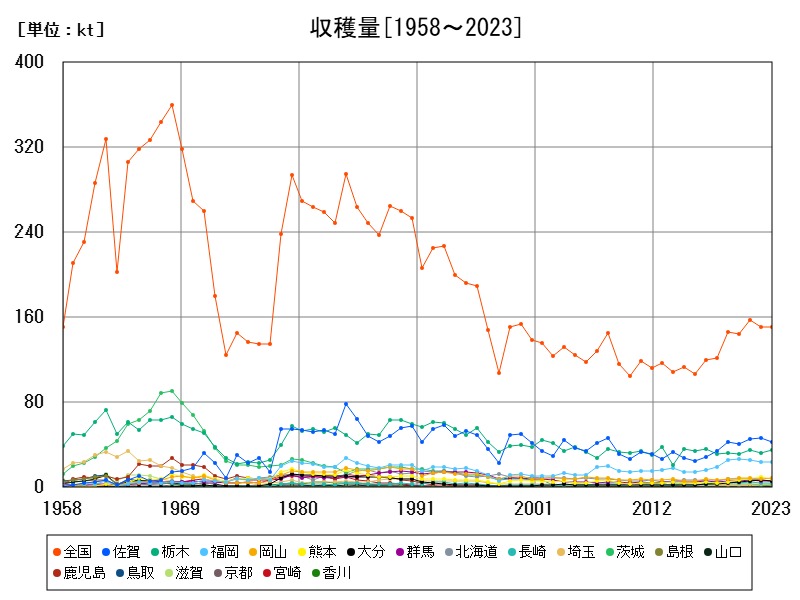

2023年の二条大麦の作付面積は全国で3.89万haとなり、前年比+2.1%と増加傾向を示した。佐賀(0.96万ha)と栃木(0.857万ha)が全国の約47%を占め、依然として大きな生産拠点だが、作付は微減。一方、岡山(+10.53%)や熊本(+9.231%)では顕著な増加が見られた。特に西日本での回復傾向と、群馬・茨城など東日本での拡大が進んでおり、生産地の分散と用途の多様化を背景に今後も増加が予想される。

作付面積のランキング

| 都道府県 | 最新値[万ha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.89 | 100 | +2.1 | |

| 1 | 佐賀 | 0.96 | 24.68 | -0.724 |

| 2 | 栃木 | 0.857 | 22.03 | -0.349 |

| 3 | 福岡 | 0.586 | 15.06 | +3.169 |

| 4 | 熊本 | 0.284 | 7.301 | +9.231 |

| 5 | 岡山 | 0.231 | 5.938 | +10.53 |

| 6 | 大分 | 0.192 | 4.936 | +2.674 |

| 7 | 群馬 | 0.172 | 4.422 | +4.878 |

| 8 | 北海道 | 0.171 | 4.396 | +0.588 |

| 9 | 長崎 | 0.116 | 2.982 | +0.87 |

| 10 | 茨城 | 0.0942 | 2.422 | +3.289 |

| 11 | 埼玉 | 0.0714 | 1.835 | -1.653 |

| 12 | 島根 | 0.0529 | 1.36 | -1.306 |

| 13 | 鹿児島 | 0.0306 | 0.787 | +19.07 |

| 14 | 山口 | 0.0225 | 0.578 | +12.5 |

| 15 | 鳥取 | 0.0094 | 0.242 | +2.174 |

| 16 | 京都 | 0.0088 | 0.226 | -11.11 |

| 17 | 宮崎 | 0.0064 | 0.165 | +4.918 |

| 18 | 滋賀 | 0.006 | 0.154 | -6.25 |

| 19 | 徳島 | 0.0039 | 0.1 | +2.632 |

| 20 | 福島 | 0.0035 | 0.09 | +191.7 |

| 21 | 広島 | 0.0031 | 0.0797 | +3000 |

| 22 | 香川 | 0.0021 | 0.054 | |

| 23 | 静岡 | 0.002 | 0.0514 | +17.65 |

| 24 | 長野 | 0.0016 | 0.0411 | +33.33 |

| 25 | 沖縄 | 0.0006 | 0.0154 | +20 |

| 26 | 高知 | 0.0005 | 0.0129 | |

| 27 | 兵庫 | 0.0002 | 0.00514 | |

| 28 | 東京 | 0.0001 | 0.00257 |

詳細なデータとグラフ

作付面積の現状と今後

2条大麦は日本の麦類生産の中で、主にビールや麦茶、加工用などに使用される重要作物です。2023年の全国の作付面積は3.89万haで、前年より2.1%の増加となりました。麦類全体では作付が減少傾向にある中、2条大麦は用途の安定性と需要の広がりを背景に、1定の回復傾向を見せています。

主要生産県の現況と推移

2-1 佐賀県(0.96万ha|全国比24.68%|前年比-0.724%)

佐賀県は長年にわたり2条大麦の最大の作付面積を誇る地域で、全国の約1/4を占めています。平坦で機械化に適した土地条件と、温暖な気候が麦栽培に好適です。しかし、2023年は微減となり、長期的には高齢化や他作物への転換の影響も見られ始めています。今後は耕作放棄地の活用や若手農業者の3入が鍵です。

2-2 栃木県(0.857万ha|全国比22.03%|前年比-0.349%)

佐賀に次ぐ栃木県は、関東内で最大の生産地で、2条大麦の大規模栽培が可能な広い農地を持ちます。特に乾燥施設や排水管理が整備され、安定した生産が可能です。作付は微減ながら高水準を維持しており、今後も首都圏需要を背景に安定した生産が見込まれます。

2-3 福岡県(0.586万ha|全国比15.06%|前年比+3.169%)

福岡県は佐賀に次ぐ9州の主要生産県で、2023年は3%以上の作付増加を記録しました。畜産との輪作体系を維持しつつ、麦作の効率化が進んでおり、地元ビール会社との連携なども強みです。今後も安定生産が期待されます。

伸びを見せる中堅県の傾向

3-1 熊本県(0.284万ha|全国比7.301%|前年比+9.231%)

熊本は前年比で9%以上の大幅な増加を記録しました。これは、2022年の減少からの反動に加え、輪作体系の再構築や農地集約化の成果と考えられます。地理的には気象リスクもあるものの、9州内での復権が期待されます。

3-2 岡山県(0.231万ha|全国比5.938%|前年比+10.53%)

岡山県は作付増加率が全国トップで、前年比+10.53%。温暖で乾燥しやすい気候が麦の成熟に適しており、近年は麦茶・食品加工向けへの展開も進んでいます。収益性の高い麦作への転換意欲が作付面積を押し上げていると考えられます。

3-3 大分県(0.192万ha|全国比4.936%|前年比+2.674%)

大分は安定した気候条件を背景に、毎年着実な作付が行われており、2023年もやや増加。規模は小さいながら、地域の食文化に密接に関わる作物として、今後も維持が期待されます。

関東・北海道など他地域の動向

4-1 群馬県(0.172万ha|全国比4.422%|前年比+4.878%)

群馬県では麦作の担い手集約が進み、効率的な栽培体制が構築されつつあります。標高や気候の違いによる品種分化も進んでおり、1定の気候リスク対応が進展。今後はビール向け品種などへの特化も期待されます。

4-2 北海道(0.171万ha|全国比4.396%|前年比+0.588%)

北海道では作付面積が微増にとどまりましたが、広大な農地と冷涼な気候により、高品質な大麦の生産地として注目が高まっています。今後の生産拡大には輸送インフラと需要側の連携が鍵となります。

4-3 茨城県(0.0942万ha|全国比2.422%|前年比+3.289%)

茨城は関東内での作付増加が目立つ県の1つで、近年の農業法人化・機械化推進が成果を上げています。生産量こそ全国トップには及ばないものの、近郊マーケットへの迅速な供給が強みです。

今後の展望と課題

地域間格差と分散化の進行

依然として佐賀・栃木・福岡の3県で全体の6割以上を占めますが、熊本や岡山、群馬といった中堅県の伸長が目立ち、地域間の依存度はやや緩和されつつあります。将来的には全国的なバランス分散が進むと予想されます。

気象リスクへの対策と適応技術の普及

麦類は気象に敏感な作物で、特に収穫前の雨に弱いため、排水性の良い圃場整備や収穫タイミングの調整が必要不可欠です。さらに、乾燥施設やコンバインなど機械設備の更新も、今後の作付拡大にとって重要です。

用途多様化による需要の底上げ

ビールや麦茶などの加工品向け需要が安定しており、これが作付拡大の下支えとなっています。また、食育や地場産品需要なども追い風となり、今後は特定ブランド麦や機能性食品原料としての開発余地も見込まれます。

総括

2023年の2条大麦の作付面積は微増となり、地域によっては大幅な増加も見られました。生産の中心は依然として佐賀・栃木・福岡に集中していますが、中堅地域の巻き返しが始まりつつあり、今後の生産分布に変化が生じる可能性があります。気候変動対応や生産技術の進化、需要の多様化に伴い、2条大麦の役割はさらに広がることが予想されます。持続的な生産体制を整えつつ、地域特性を生かした戦略が求められる時代に突入しています。

コメント