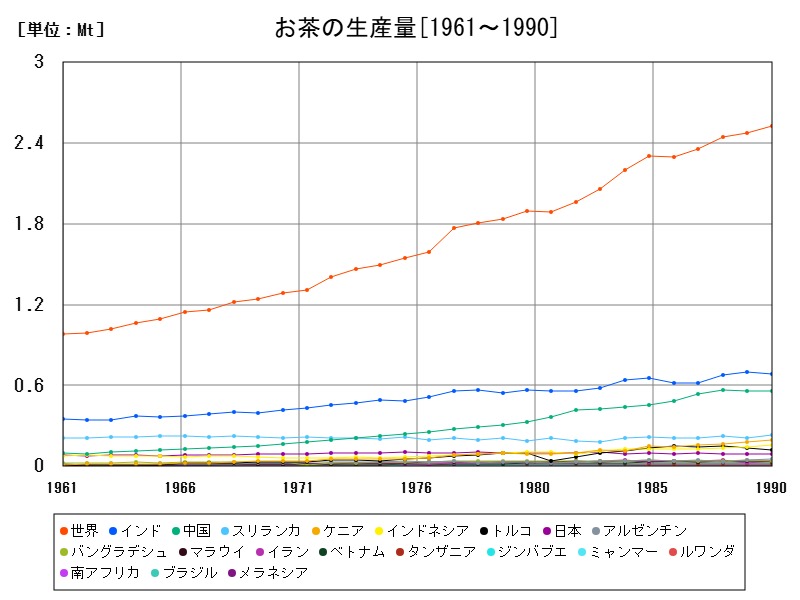

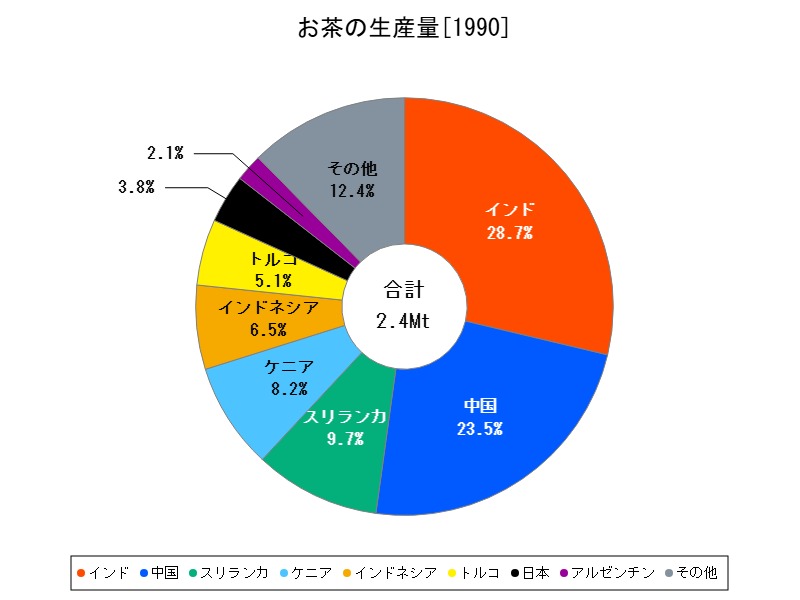

1990年時点でのお茶の世界生産量は2.525Mtで、前年より+2.1%の増加。スリランカやケニアなど輸出指向型の国が大きく伸びる一方、インド・トルコ・日本などでは減産傾向。気候や労働力、農業体制の違いが影響。今後は高品質化とアフリカ・アジアでの拡大が予想される。

お茶の生産量ランキング

| 各国 | 最新値[Mt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 世界 | 2.525 | 100 | +2.095 | |

| 1 | インド | 0.688 | 27.26 | -1.854 |

| 2 | 中国 | 0.562 | 22.27 | +0.963 |

| 3 | スリランカ | 0.233 | 9.235 | +12.65 |

| 4 | ケニア | 0.197 | 7.803 | +9.08 |

| 5 | インドネシア | 0.156 | 6.176 | +10.29 |

| 6 | トルコ | 0.123 | 4.862 | -10.09 |

| 7 | 日本 | 0.0899 | 3.561 | -0.663 |

| 8 | アルゼンチン | 0.0505 | 2 | +1.876 |

| 9 | バングラデシュ | 0.0391 | 1.548 | -10.34 |

| 10 | マラウイ | 0.0389 | 1.542 | -1.388 |

| 11 | イラン | 0.0371 | 1.469 | +33.38 |

| 12 | ベトナム | 0.0322 | 1.277 | +6.715 |

| 13 | タンザニア | 0.0181 | 0.717 | -10.36 |

| 14 | ジンバブエ | 0.017 | 0.673 | -5.282 |

| 15 | ミャンマー | 0.0149 | 0.59 | +1.361 |

| 16 | ルワンダ | 0.0129 | 0.509 | -0.933 |

| 17 | 南アフリカ | 0.0124 | 0.493 | -4.3 |

| 18 | ブラジル | 0.00981 | 0.389 | -0.254 |

| 19 | メラネシア | 0.00699 | 0.277 | -12.69 |

| 20 | パプアニューギニア | 0.00699 | 0.277 | -12.69 |

| 21 | ウガンダ | 0.0067 | 0.266 | +43.92 |

| 22 | タイ | 0.0065 | 0.257 | +29.15 |

| 23 | マレーシア | 0.0062 | 0.246 | +28.36 |

| 24 | モーリシャス | 0.00575 | 0.228 | +4.564 |

| 25 | ブルンジ | 0.00404 | 0.16 | +4.609 |

| 26 | モザンビーク | 0.004 | 0.158 | +60 |

| 27 | コンゴ民主共和国 | 0.00311 | 0.123 | +0.452 |

| 28 | カメルーン | 0.0029 | 0.115 | +18.27 |

| 29 | エクアドル | 0.00243 | 0.0962 | +145.3 |

| 30 | ペルー | 0.00165 | 0.0653 | -4.85 |

| 31 | ラオス | 0.00162 | 0.064 | +118.4 |

| 32 | ネパール | 0.00125 | 0.0495 | -10.34 |

| 33 | ザンビア | 0.00056 | 0.0222 | +1.818 |

| 34 | ボリビア | 0.0005 | 0.0198 | +13.64 |

| 35 | エチオピア | 0.0005 | 0.0198 | +11.11 |

| 36 | グアテマラ | 0.00046 | 0.0182 | +0.656 |

| 37 | レユニオン | 0.000359 | 0.0142 | +2.571 |

| 38 | マダガスカル | 0.00028 | 0.0111 | +3.704 |

| 39 | 韓国 | 0.000254 | 0.0101 | -36.5 |

| 40 | セイシェル | 0.000219 | 0.00867 | +46 |

| 41 | パナマ | 0.000196 | 0.00776 | +100 |

| 42 | ポルトガル | 0.000184 | 0.00729 | -7.071 |

| 43 | マリ | 0.000159 | 0.0063 | -49.84 |

| 44 | エルサルバドル | 2.0E-5 | 0.000792 |

詳細なデータとグラフ

お茶の現状と今後

お茶は水に次いで世界で最も飲まれている飲料であり、多くの国で文化・経済・生活に深く根ざしています。1990年時点での世界の総生産量は2.525Mt(メガトン)で、前年から+2.095%の増加を記録しています。この増加率は、世界的な需要の堅調な伸びと1部生産国の気象条件の好転を反映しています。

主要生産国の特徴と地域別傾向

インド(0.688Mt|-1.854%)

インドは長年にわたって世界最大の紅茶生産国として君臨しており、アッサム地方やダージリンなどの有名産地を擁しています。1990年はやや減産しましたが、これは降雨の不安定さや労働力の確保の難しさなどが1因と考えられます。国内需要が非常に大きく、輸出依存度は比較的低めです。

中国(0.562Mt|+0.963%)

中国は緑茶、烏龍茶、白茶、黒茶など多様な茶種を生産する世界最大の多様性を誇る生産国です。1990年には小幅な増加にとどまりましたが、これは国内の需要拡大に対応したものと見られます。品質重視の傾向もこの時期に強まりつつありました。

スリランカ(0.233Mt|+12.65%)

スリランカ(旧セイロン)は紅茶輸出に特化した国で、1990年の+12.65%という大幅増は、天候の安定と収穫管理の向上によると考えられます。高地産茶の香り高さは世界市場でも高く評価されています。

ケニア(0.197Mt|+9.08%)

ケニアは、アフリカ大陸におけるお茶の主力輸出国であり、特にCTC製法(細かく刻んだ茶葉)の紅茶生産で知られています。1990年には好天と生産体制の効率化によって大きな伸びを示しました。小規模農家の組合制度が生産を支えています。

インドネシア(0.156Mt|+10.29%)

インドネシアは、紅茶と緑茶の両方を生産しており、1990年の2桁増加は農園改革とインフラ改善の影響が大きいと考えられます。湿潤な気候を活かした高収量の栽培が特徴です。

トルコ(0.123Mt|-10.09%)

トルコは紅茶の生産・消費大国ですが、1990年には1時的な減産に見舞われました。黒海沿岸のリゼ地方に依存する1極集中型の生産体制が、気象リスクに対して脆弱です。

日本(0.0899Mt|-0.663%)

日本は主に緑茶を生産しており、特に煎茶や玉露などの高品質茶が中心です。1990年のわずかな減少は、生産コストの上昇や高齢化による茶農家の減少などが背景にあると見られます。内需依存が強く、輸出は限定的です。

その他の国々

-

アルゼンチン(+1.876%)は、輸出向けの低コスト生産体制を維持しつつ成長。

-

バングラデシュ(-10.34%)やマラウイ(-1.388%)では、労働問題や天候不順が減産の原因と推察されます。

全体トレンドと背景要因

成長国と停滞国の2極化

スリランカ・ケニア・インドネシアのように輸出主導型で成長している国と、インド・日本・トルコのように内需依存または気象・構造問題を抱える国との間で、生産量の増減に明確なコントラストが見られます。

技術・組織・気象の影響

生産量の増減には次のような共通要因が見られます:

-

気象条件(降雨量、気温など)

-

農業技術の導入状況

-

労働力の確保と組織的収穫体制

-

政府の茶業支援政策

将来予測と展望(1990年時点)

この時点の傾向から予測される将来像は以下の通りです:

緩やかな世界的拡大

世界の需要は引き続き増加する見通しで、生産量は年2〜3%ペースで拡大が期待されます。特にアフリカと東南アジアは生産拡大の余地が大きい地域です。

高品質化と多様化の進展

中国・日本などを中心に、高品質・高付加価値の茶葉市場が形成されつつあり、今後は量から質への転換も進むと予測されます。緑茶や烏龍茶などのバリエーションに対応できる国が有利になるでしょう。

気候変動と持続可能性

将来の懸念材料は、気候変動による生産地のリスクです。茶樹は気候に敏感であり、高地移転や耐性品種の導入が必要になると予想されます。また、フェアトレードや環境負荷低減の動きも注目され始めています。

コメント