2023年の小麦収穫量は全国で109.4万t、北海道が全体の65%を占め大幅増。関東や中部でも好調な県が多いが、福岡・佐賀・熊本など九州では気象影響で減収傾向。今後は転作政策、スマート農業、気候変動への適応が収量維持の鍵となる。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 109.4 | 100 | +10.12 | |

| 1 | 北海道 | 71.71 | 65.55 | +16.75 |

| 2 | 福岡 | 7 | 6.399 | -7.162 |

| 3 | 佐賀 | 5.09 | 4.653 | -10.07 |

| 4 | 愛知 | 3.43 | 3.135 | +14.33 |

| 5 | 三重 | 2.68 | 2.45 | +7.2 |

| 6 | 滋賀 | 2.42 | 2.212 | +0.415 |

| 7 | 群馬 | 2.24 | 2.048 | -1.322 |

| 8 | 埼玉 | 2.2 | 2.011 | +15.18 |

| 9 | 熊本 | 1.91 | 1.746 | -7.282 |

| 10 | 茨城 | 1.54 | 1.408 | +24.19 |

| 11 | 岐阜 | 1.27 | 1.161 | +1.6 |

| 12 | 大分 | 0.979 | 0.895 | -10.18 |

| 13 | 香川 | 0.931 | 0.851 | +3.79 |

| 14 | 栃木 | 0.863 | 0.789 | -0.69 |

| 15 | 岩手 | 0.787 | 0.719 | -12.56 |

| 16 | 長野 | 0.615 | 0.562 | -24.72 |

| 17 | 山口 | 0.554 | 0.506 | -14.37 |

| 18 | 兵庫 | 0.527 | 0.482 | |

| 19 | 宮城 | 0.501 | 0.458 | +28.46 |

| 20 | 岡山 | 0.42 | 0.384 | +0.962 |

| 21 | 千葉 | 0.262 | 0.239 | +53.22 |

| 22 | 長崎 | 0.215 | 0.197 | -1.376 |

| 23 | 青森 | 0.197 | 0.18 | +3.141 |

| 24 | 愛媛 | 0.188 | 0.172 | +1.622 |

| 25 | 静岡 | 0.185 | 0.169 | |

| 26 | 福島 | 0.123 | 0.112 | +46.78 |

| 27 | 秋田 | 0.096 | 0.0878 | -0.208 |

| 28 | 福井 | 0.0567 | 0.0518 | +92.86 |

| 29 | 広島 | 0.0561 | 0.0513 | +11.53 |

| 30 | 新潟 | 0.0504 | 0.0461 | +44.41 |

| 31 | 奈良 | 0.0407 | 0.0372 | +11.51 |

| 32 | 京都 | 0.0383 | 0.035 | -1.795 |

| 33 | 島根 | 0.0333 | 0.0304 | +25.19 |

| 34 | 宮崎 | 0.0328 | 0.03 | +4.792 |

| 35 | 鳥取 | 0.0283 | 0.0259 | +8.015 |

| 36 | 山形 | 0.0268 | 0.0245 | +21.82 |

| 37 | 徳島 | 0.0263 | 0.024 | +12.39 |

| 38 | 山梨 | 0.0243 | 0.0222 | -7.605 |

| 39 | 石川 | 0.0174 | 0.0159 | -17.14 |

| 40 | 鹿児島 | 0.013 | 0.0119 | +12.07 |

| 41 | 神奈川 | 0.0083 | 0.00759 | -8.791 |

| 42 | 富山 | 0.0078 | 0.00713 | -38.1 |

| 43 | 東京 | 0.0018 | 0.00165 | -14.29 |

| 44 | 沖縄 | 0.0011 | 0.00101 | +57.14 |

| 45 | 和歌山 | 0.0007 | 0.00064 | |

| 46 | 高知 | 0.0006 | 0.000548 | |

| 47 | 大阪 | 0.0002 | 0.000183 | +100 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

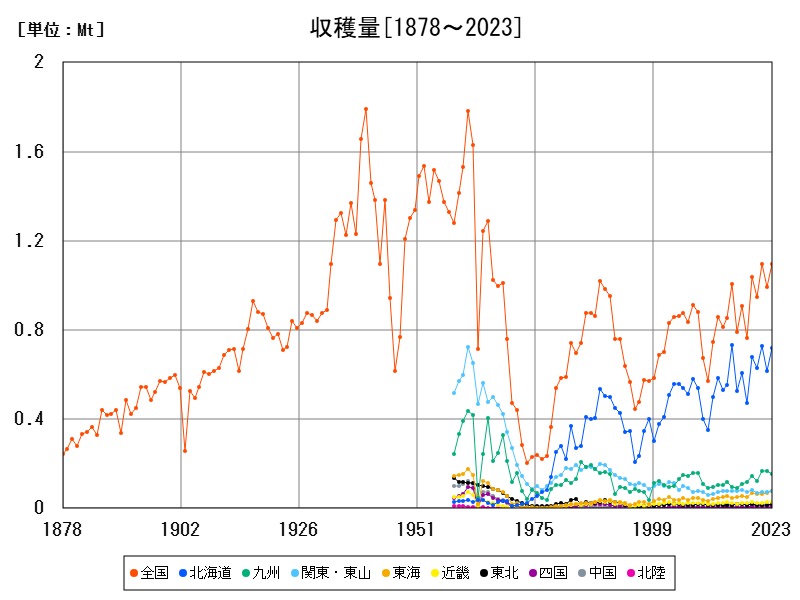

2023年、日本の小麦収穫量は109.4万トンとなり、前年から+10.12%の増加を示しました。これは近年ではかなり大きな伸びで、主要産地の収量増加が全体を牽引しました。世界的な食料安全保障の関心が高まる中で、小麦の国産比率を引き上げようとする政策や、生産者の作付意欲の向上が背景にあると考えられます。

圧倒的な生産量を誇る北海道

-

収穫量:71.71万t(全国比 65.55%)/前年比 +16.75%

北海道は、気象条件・圃場規模・機械化率のいずれにおいても他地域を凌駕し、日本の小麦生産を1手に担っています。冷涼な気候が病害虫のリスクを下げ、高品質な小麦の安定生産を可能にしています。さらに、水田転作を含めた大規模輪作体系により、小麦栽培が効率よく組み込まれています。

2023年は気象条件が良好だったことに加え、品種選定と機械化の進展が収量増加に寄与しました。将来も、全国の6割以上を担う主力地帯として、小麦生産の中核であり続けるでしょう。

9州北部の福岡・佐賀 ― 伝統産地の足踏み

-

福岡:7万t(6.399%)/前年比 -7.162%

-

佐賀:5.09万t(4.653%)/前年比 -10.07%

両県とも9州の温暖な気候を活かした冬小麦栽培に適しており、古くから主要な小麦産地として知られています。しかし2023年は気象変動(梅雨時期の高湿度や長雨)や病害虫の影響により収量が減少しました。

将来を見据えると、省力的な栽培法への転換や、病害耐性品種の導入、または2毛作体系との連携による効率化が求められます。生産量は大きいものの、地域農業の高齢化による生産力低下も懸念材料です。

中部・近畿地域 ― 緩やかな成長と地域的安定

-

愛知:3.43万t(3.135%)/前年比 +14.33%

-

3重:2.68万t(2.45%)/前年比 +7.2%

-

滋賀:2.42万t(2.212%)/前年比 +0.415%

中部・近畿地域は、比較的気候が安定しており、排水性や土壌条件も小麦に適していることから、安定した収量を維持しています。特に愛知県は転作体系の中で小麦を戦略的に配置しており、2023年は前年比でも大幅増となりました。

今後も水田転作作物としての小麦は地域農業の柱の1つとして維持される見込みです。施設整備や排水対策が進めば、さらなる収量向上も期待できます。

関東地域 ― 都市近郊でも注目される小麦生産

-

群馬:2.24万t(2.048%)/前年比 -1.322%

-

埼玉:2.2万t(2.011%)/前年比 +15.18%

-

茨城:1.54万t(1.408%)/前年比 +24.19%

関東地域では都市近郊の農業として小麦生産が根強く残っており、品質重視の「地粉」ブランドや6次産業化と結びついた展開が進んでいます。特に茨城県の前年比+24.19%という伸びは顕著で、転作や収益性向上を目的にした小麦へのシフトが背景にあると見られます。

埼玉や茨城では、地場ベーカリーや麺類向けに国産小麦の需要が強く、流通の短さが付加価値を高めています。都市部との結びつきによって、今後も安定的な生産が期待されます。

熊本県 ― 南9州におけるポテンシャルと課題

-

熊本:1.91万t(1.746%)/前年比 -7.282%

熊本は水稲後の2毛作が中心ですが、気候変動リスクが年々増しており、湿潤な冬期における品質劣化や病害の影響が収量に現れました。今後は気象に応じた品種転換と、排水管理の徹底が求められます。

将来展望と政策的課題

全国的に小麦の作付や収量が伸びる傾向がある中で、以下の要因が今後の収穫量を左右します:

-

転作政策の維持と見直し(米とのバランス)

-

気候変動対策(品種改良・早播き・排水設備)

-

スマート農業による効率化(精密播種・収穫ロボット)

-

需給バランスを意識した作付調整(国産小麦需要の高まり)

2023年の大幅増加を1時的な好条件によるものとせず、持続的な高収量を実現するためには、産地ごとの対応力と技術導入の差異を埋めていくことが重要です。

コメント