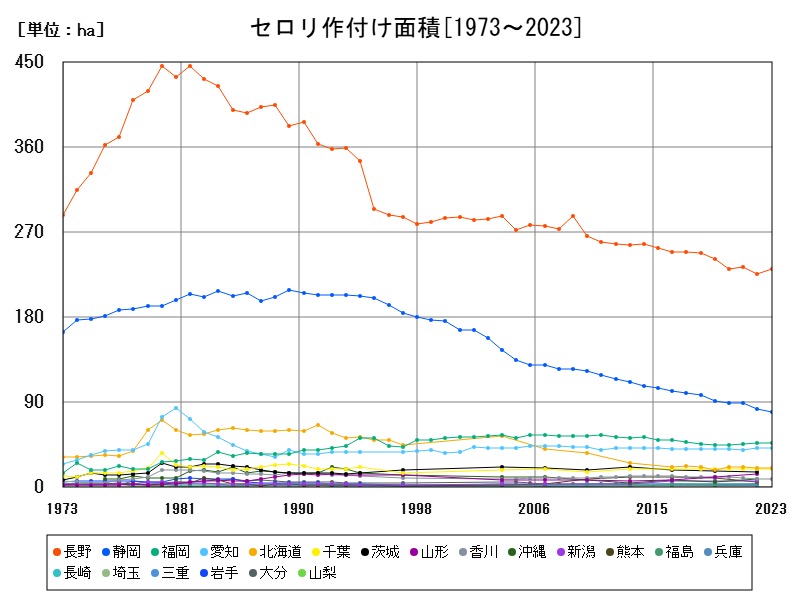

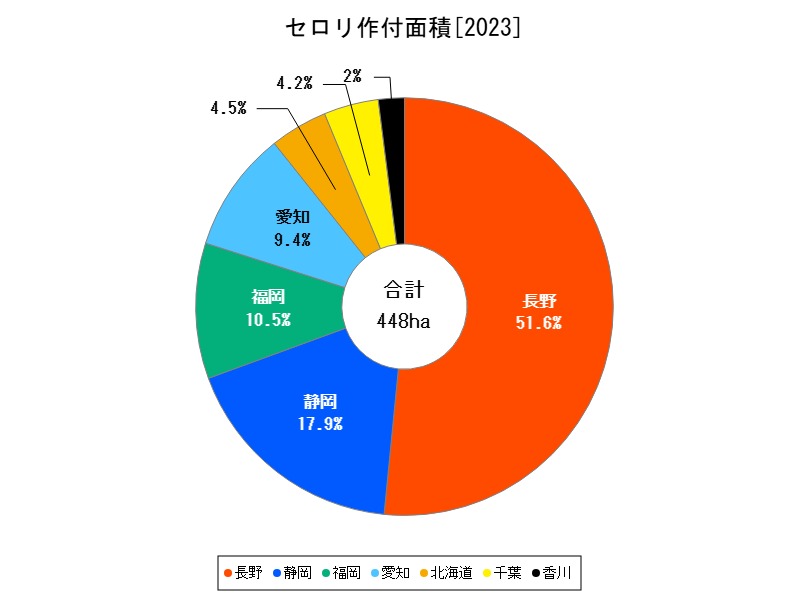

セロリの全国作付け面積は0.534kha(前年比+0.376%)と小規模だが、長野県が中心産地として成長中。静岡は減少傾向。今後は地域リレー出荷の整備や業務用需要への対応、ブランド化によって持続可能な拡大が期待される。

セロリの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.534 | 100 | +0.376 | |

| 1 | 長野 | 0.231 | 43.26 | +2.212 |

| 2 | 静岡 | 0.08 | 14.98 | -3.614 |

| 3 | 福岡 | 0.047 | 8.801 | |

| 4 | 愛知 | 0.042 | 7.865 | |

| 5 | 北海道 | 0.02 | 3.745 | |

| 6 | 千葉 | 0.019 | 3.558 | |

| 7 | 香川 | 0.009 | 1.685 |

詳細なデータとグラフ

セロリの現状と今後

セロリは、独特な香りとシャキシャキとした食感をもつセリ科の野菜で、日本では洋風料理を中心に使用され、サラダや炒め物、スープ、漬物などで徐々に普及してきました。ただし、消費量はキャベツやレタスといった葉菜類に比べると限られており、国内では1部地域の特産品的な位置づけとなっています。

栽培には涼冷な気候と豊富な水分が必要であり、加えて肥沃な土壌と管理労力も求められるため、生産地が限定される野菜のひとつです。本稿では2023年のデータに基づき、日本のセロリ栽培の都道府県別の動向と、今後の生産の見通しについて解説します。

全国の動向と市場の位置づけ

2023年の全国のセロリ作付け面積は0.534khaと、野菜全体の中ではごく小規模な位置づけです。ただし前年比では+0.376%の微増となっており、これは1部産地における安定供給や需要の底堅さが反映された結果といえます。

セロリは日本国内ではまだ嗜好性が分かれる食材でありながら、健康志向や洋食文化の広がりにより、1定の需要を維持しています。特にサラダ用のカット野菜やジュース原料としての需要が注目されています。

都道府県別の主要産地動向

長野県(0.231kha/前年比 +2.212%)

長野県は日本における最大のセロリ生産地で、全国の作付け面積の4割以上を占める中心地です。冷涼な気候、高原地帯の気象条件、清涼な水源、昼夜の寒暖差が栽培に適しており、品質の高いセロリを安定して供給しています。

作付け面積の増加も見られ、若干ながら新規就農者の受け入れや法人化も進んでおり、今後も持続可能な主産地として機能することが期待されます。

静岡県(0.08kha/前年比 -3.614%)

静岡県は冬季の温暖な気候を生かしたセロリの産地として長年定着していますが、近年は労働力不足や高齢化の影響が強まり、作付け面積がやや減少しています。

しかし、東京・名古屋といった大消費地への流通拠点としての地の利は依然として強く、契約栽培や加工業務用向け出荷の比率を高めることで、1定の安定化が図られています。

福岡県(0.047kha/前年比不明)

福岡県では、9州の温暖な気候を活かした早出しセロリが栽培されています。比較的小規模ですが、地場消費や9州内の外食・量販店向けとして安定したニッチ市場を形成しており、地元ブランドとの連携が鍵となっています。

愛知県(0.042kha/前年比不明)

愛知はもともと露地野菜や施設園芸が盛んな地域で、セロリも施設栽培により安定供給を目指す動きがあります。大都市圏への近接という利点から、出荷先の確保が容易であり、特に加工業務用需要に適した量産型セロリの供給力に特徴があります。

北海道(0.02kha/前年比不明)

北海道は冷涼な夏の気候を活かした夏どりセロリの産地ですが、面積はごく小規模です。将来的には本州との栽培時期のすみ分けによるリレー体制が構築される可能性もありますが、コスト面や輸送面での課題が大きく、今後の展開は未知数です。

千葉県・香川県(各0.019kha・0.009kha)

千葉や香川は都市近郊型の少量生産地として位置づけられ、主に地場の直売や外食需要に応じた多品目少量栽培の1環としてセロリを供給しています。面積は非常に小さいものの、地域の食文化に根差した取り組みが継続しています。

セロリ栽培の課題と将来展望

消費の拡大と嗜好の変化

セロリは独特な香りにより嗜好が分かれる野菜ですが、近年は健康志向の高まりにより再評価されています。食物繊維やカリウムが豊富であることから、ダイエット・美容・生活習慣病対策の面でも注目され、今後は家庭向け・業務用を問わず需要拡大が期待されます。

労働力と栽培管理の課題

セロリは繊細で手間のかかる作物であり、病害虫対策や水管理、収穫作業の手間が多く、機械化が難しい作物のひとつです。今後は労働力の確保、もしくは省力化技術(ドリップ潅水・防除ドローンなど)の導入が不可欠です。

生産拠点の集約化と地域間リレーの整備

冷涼地(長野)と温暖地(静岡・福岡)でのリレー出荷が定着しつつあり、今後は栽培時期と供給先のすみ分けが進むことで、需給の安定化が期待されます。特に契約栽培や業務用向けとのマッチングが成長の鍵を握ります。

ブランド化と高付加価値展開

セロリは味や香りのバランスに個性が出やすく、産地ごとのブランド化が進めば、差別化による価格維持も可能です。長野県産や静岡県産のセロリはすでに1定の評価を得ており、今後は「柔らかい」「苦味が少ない」などの品質訴求が有効となります。

まとめと今後の展望

2023年のセロリ作付け面積はわずか0.534khaと限定的ですが、長野県を中心に安定供給体制が維持され、微増傾向を示しています。静岡や福岡といった温暖地産地とのリレー体制や、業務用市場への対応力が今後の鍵です。

生産面では省力化技術の導入や担い手確保、流通面ではブランド化・契約栽培による安定出荷が進めば、面積規模は小さくとも高収益型の持続可能な作物として確立していく可能性があります。

コメント