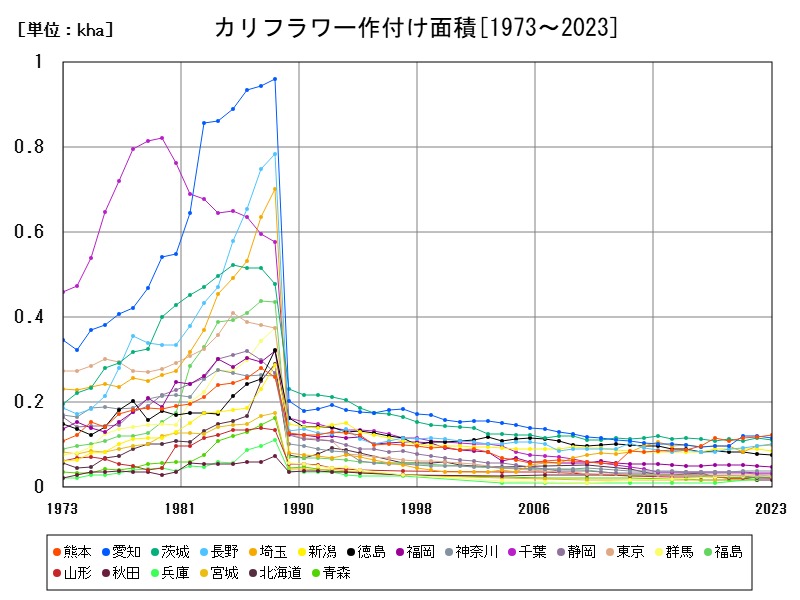

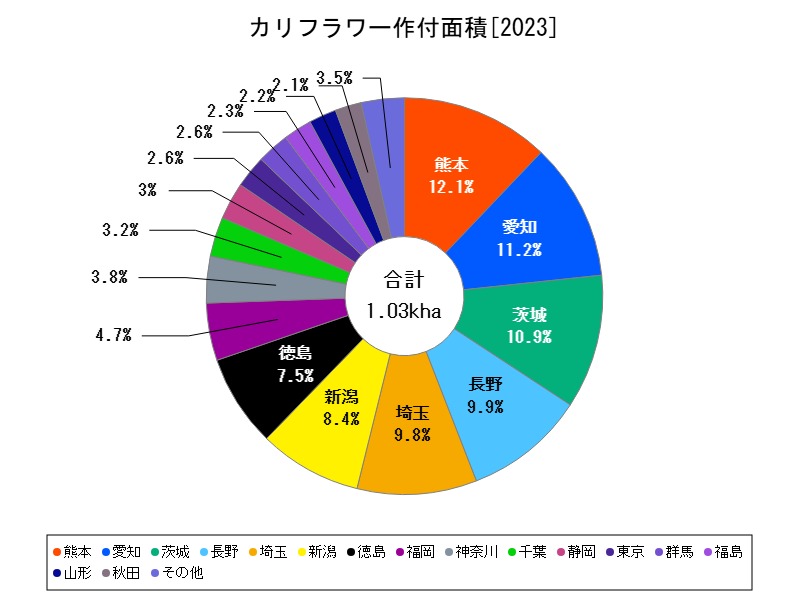

2023年のカリフラワー全国作付け面積は1.24khaで前年比-0.8%。熊本や長野などでは増加傾向も見られるが、多くの地域では高齢化や市場競争を背景に減少が続く。今後は栽培技術、ブランド化、機械化による再編が求められる。

カリフラワーの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.24 | 100 | -0.8 | |

| 1 | 熊本 | 0.124 | 10 | +4.202 |

| 2 | 愛知 | 0.115 | 9.274 | -4.959 |

| 3 | 茨城 | 0.112 | 9.032 | -3.448 |

| 4 | 長野 | 0.101 | 8.145 | +4.124 |

| 5 | 埼玉 | 0.1 | 8.065 | +2.041 |

| 6 | 新潟 | 0.086 | 6.935 | -4.444 |

| 7 | 徳島 | 0.077 | 6.21 | -2.532 |

| 8 | 福岡 | 0.048 | 3.871 | -4 |

| 9 | 神奈川 | 0.039 | 3.145 | |

| 10 | 千葉 | 0.033 | 2.661 | -2.941 |

| 11 | 静岡 | 0.031 | 2.5 | -3.125 |

| 12 | 群馬 | 0.027 | 2.177 | -6.897 |

| 13 | 東京 | 0.027 | 2.177 | -3.571 |

| 14 | 福島 | 0.024 | 1.935 | |

| 15 | 山形 | 0.023 | 1.855 | -8 |

| 16 | 秋田 | 0.022 | 1.774 | |

| 17 | 北海道 | 0.018 | 1.452 | +12.5 |

| 18 | 大阪 | 0.01 | 0.806 | +11.11 |

| 19 | 岡山 | 0.008 | 0.645 | -11.11 |

詳細なデータとグラフ

カリフラワーの現状と今後

カリフラワーは、アブラナ科に属する冷涼な気候を好む作物で、ブロッコリーと並ぶ花蕾型の野菜です。食卓への登場頻度は限られていますが、栄養価が高く、グルテンフリー・低糖質志向の高まりから、近年は需要が微増している局面も見られます。ただし、生育適温が限定的で収穫期間も短いため、栽培には1定の技術と気候条件が求められます。

全国的な栽培動向と変化

2023年の全国の作付け面積は1.24khaで、前年比-0.8%とわずかな減少にとどまっています。これは、減少傾向が続く他の露地野菜と比較しても比較的安定しています。しかし、地域ごとに動向は分かれており、増加に転じる県もある1方、全国の半数以上の主要産地では依然として縮小傾向が続いています。

都道府県別の生産動向と地域特性

熊本県(0.124kha/前年比 +4.202%)

熊本は温暖な気候と平坦な地形を活かし、冬季を中心としたカリフラワーの生産に強みを持っています。近年では施設栽培も導入されており、品質の安定化と計画出荷によって堅実に面積を伸ばしている好例です。

愛知県(0.115kha/前年比 -4.959%)

愛知は伝統的な野菜産地ですが、都市化の進行や農業従事者の減少により、作付け面積が徐々に縮小しています。出荷時期を調整することで市場価格の安定を狙っていますが、労働力と気象リスクが課題です。

茨城県(0.112kha/前年比 -3.448%)

茨城は首都圏へのアクセスが良く、大消費地への供給地としての役割を担ってきました。しかし、ブロッコリーとの競合や高齢化が影響し、近年は面積が減少気味です。今後は収益性の再評価と集約経営がカギになります。

長野県(0.101kha/前年比 +4.124%)

長野は冷涼な気候を活かした夏秋カリフラワーの供給地として重要な役割を果たしています。標高差を利用した産地リレーによって出荷時期を広げ、面積を増加させている数少ない県のひとつです。

埼玉県(0.1kha/前年比 +2.041%)

都市近郊型の農業を背景に、新規就農者の支援やブランド化を進めている地域です。直販や地場流通との連携により、比較的小規模でも収益性のある経営が維持されつつあります。

新潟県(0.086kha/前年比 -4.444%)

新潟では中山間地域を活用した露地栽培が主流ですが、降雨量の多さや温度変化の激しさが栽培に影響を与えています。今後は栽培技術や品種改良への対応が重要になります。

徳島県(0.077kha/前年比 -2.532%)

徳島は比較的温暖で、秋から冬にかけての供給地として定着しています。ただし、高齢化と転作の進行により、減少は続いています。特産化への道筋が求められています。

福岡県(0.048kha/前年比 -4.0%)

福岡は都市型農業と併存しており、1定の出荷量を保ってきましたが、労働力の不足と価格競争の激化により減少傾向です。付加価値戦略や学校給食などの販路拡大がカギとなります。

神奈川県(0.039kha/前年比 不明)

神奈川は首都圏需要に対応した高品質出荷に特化していますが、土地利用の競合や採算性の問題から縮小が見られます。ブランド化や契約栽培が増加傾向にあります。

千葉県(0.033kha/前年比 -2.941%)

千葉も都市近郊型ですが、施設化の遅れと農地転用の進行が影響しています。農業法人による生産体制の強化が求められています。

カリフラワー栽培の課題と今後の展望

ブロッコリーとの競合

栄養価・使い勝手・認知度などで優位に立つブロッコリーの台頭により、カリフラワーは市場競争で不利な状況が続いています。品種改良やレシピ提案を通じて消費喚起が必要です。

栽培の難易度と人手不足

花蕾の色調管理や病害の発生を抑えるために、高度な栽培技術が求められます。スマート農業導入や共同作業体制の構築が今後の課題です。

気象リスクと収量不安定性

高温や台風など異常気象の影響が大きく、栽培計画の予測が難しいという側面があります。耐暑性品種の導入や収穫期の分散によってリスクを分散する必要があります。

地域特化とブランド戦略

長野や熊本など、栽培適地におけるブランド化や契約栽培の拡大は有望です。安定生産と差別化によって、小規模でも収益性の高い農業経営が可能になります。

まとめと将来予測

全国的にはカリフラワーの栽培面積は減少傾向にありますが、地域的には回復傾向を示す県もあり、再評価が進んでいるとも言えます。今後は、気候条件や市場ニーズに合った産地形成と、効率的な流通体制の構築が求められます。

特に、栄養価や機能性を活かした新たな消費提案、フードサービスとの連携、スマート農業の活用などにより、小規模でも持続可能な生産体制の構築が現実的な目標となるでしょう。

コメント