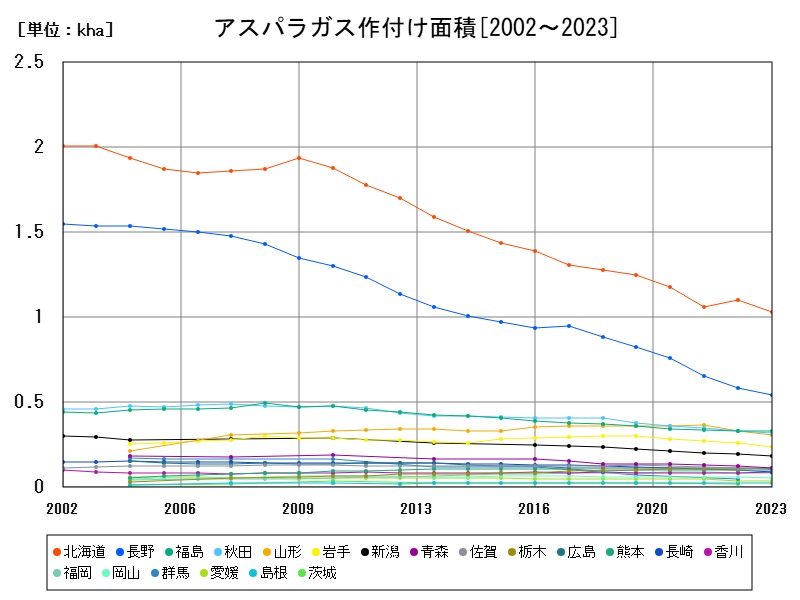

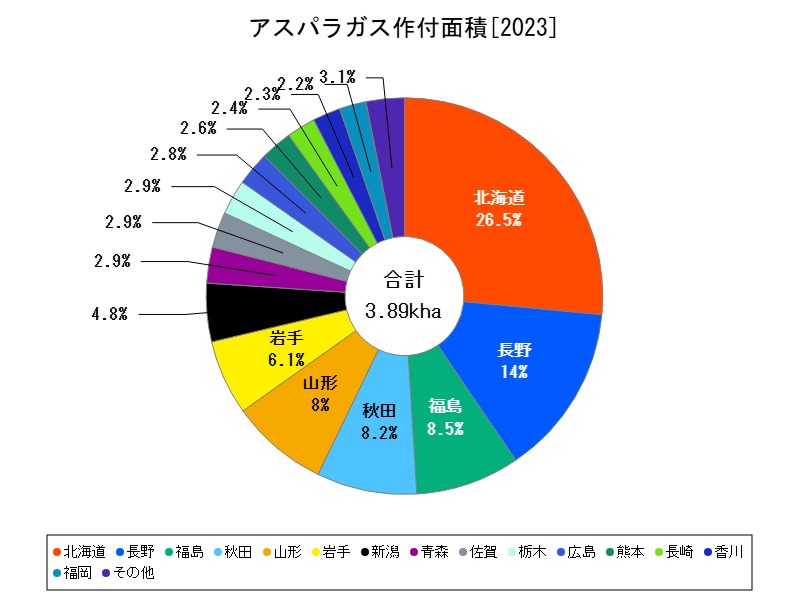

2023年のアスパラガス作付け面積は全国4.14khaで前年比-5.046%。北海道や長野などの主要産地で減少が続く一方、栃木では法人の参入で増加傾向。今後は機械化・環境制御・ブランド化による再編が鍵となる。

アスパラガスの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4.14 | 100 | -5.046 | |

| 1 | 北海道 | 1.03 | 24.88 | -6.364 |

| 2 | 長野 | 0.545 | 13.16 | -6.518 |

| 3 | 福島 | 0.33 | 7.971 | -1.198 |

| 4 | 秋田 | 0.318 | 7.681 | -3.636 |

| 5 | 山形 | 0.31 | 7.488 | -6.061 |

| 6 | 岩手 | 0.238 | 5.749 | -7.752 |

| 7 | 新潟 | 0.185 | 4.469 | -5.128 |

| 8 | 青森 | 0.114 | 2.754 | -8.065 |

| 9 | 佐賀 | 0.113 | 2.729 | -2.586 |

| 10 | 栃木 | 0.111 | 2.681 | +2.778 |

| 11 | 広島 | 0.107 | 2.585 | -5.31 |

| 12 | 熊本 | 0.1 | 2.415 | |

| 13 | 長崎 | 0.092 | 2.222 | -7.071 |

| 14 | 香川 | 0.088 | 2.126 | +1.149 |

| 15 | 福岡 | 0.085 | 2.053 | -1.163 |

| 16 | 岡山 | 0.057 | 1.377 | -5 |

| 17 | 愛媛 | 0.036 | 0.87 | -7.692 |

| 18 | 島根 | 0.028 | 0.676 |

詳細なデータとグラフ

アスパラガスの現状と今後

アスパラガスは多年性野菜で、1度定植すれば5〜10年にわたって収穫可能なため、長期的な視野での農業経営が求められます。春芽や夏芽といった季節変動型の収穫により、複数回の出荷が可能である反面、労働集約的な管理と病害虫のリスクも抱えています。栄養価や嗜好性が高く、輸入品との競合もありながら、国内産は新鮮さと品質の良さから1定の需要を維持しています。

全国的な栽培動向とその変化

2023年の全国作付け面積は4.14khaで、前年比-5.046%と明確な減少傾向にあります。この数字は、直近数年の傾向と1致しており、アスパラガス栽培の継続性に課題が生じていることを示しています。要因としては:

-

農業従事者の高齢化と後継者不足

-

初期投資と労働負担の高さ

-

夏季の高温化と干ばつによる生育不良

-

輸入品(主にペルー、中国)との価格競争

都道府県別の生産特徴と地域性

北海道(1.03kha/前年比 -6.364%)

北海道は国内最大のアスパラガス生産地で、冷涼な気候を活かした春芽主体の栽培が中心です。機械化率が高く、規模の大きな経営体も多いものの、2023年は生育期の気象不順や高齢化の進行により大きく減少しました。今後は、スマート農業導入や法人化による効率化が鍵となります。

長野県(0.545kha/前年比 -6.518%)

標高差を活かした季節調整出荷が特徴で、特に春〜初夏にかけての供給力に強みがあります。しかし、施設の老朽化や気温上昇、管理作業の煩雑さが生産意欲を低下させ、減少傾向となっています。

福島県(0.33kha/前年比 -1.198%)

福島では露地主体の春芽・夏芽栽培が行われており、比較的温暖な気候を活かした安定した供給体制を築いています。減少幅は小さいものの、他の野菜への転作や人手不足の影響は避けられません。

秋田県(0.318kha/前年比 -3.636%)

寒冷地の強みを活かした春芽生産が中心ですが、収穫期間が限られるため年間収益の安定性に課題があります。気候変動の影響を受けやすく、定植管理の難しさも生産者離れの1因です。

山形県(0.31kha/前年比 -6.061%)

山形も秋田と同様に春芽中心で、高品質な出荷に定評がありますが、降雪期の長さと短い収穫期間がネックとなっており、徐々に縮小傾向にあります。

岩手県(0.238kha/前年比 -7.752%)

気候はアスパラガスに適していますが、急速な農業人口の減少により生産基盤が脆弱化。小規模農家が中心で、設備や労働力の確保が難しくなっています。

新潟県(0.185kha/前年比 -5.128%)

新潟では水はけの良い土地を活かした露地栽培が行われていますが、湿度の高い気候条件は病害リスクも伴い、安定的な生産には課題があります。

青森県(0.114kha/前年比 -8.065%)

春の低温と夏の暑さが極端な青森では、アスパラガスの育成が難しく、栽培継続のモチベーションが低下しやすい地域です。年々の振れ幅が大きいのが特徴です。

佐賀県(0.113kha/前年比 -2.586%)

9州で比較的珍しいアスパラガスの産地で、暖地型夏芽の出荷に力を入れていますが、病害リスクや管理コストの高さから減少に転じています。

栃木県(0.111kha/前年比 +2.778%)

唯1の増加を見せた栃木県では、比較的新しい法人経営体の3入が見られ、夏芽・秋芽を活かした周年供給に取り組んでいます。今後の成長ポテンシャルがある地域です。

今後の展望と政策的課題

安定収入の確保と作業負担の軽減

アスパラガスは収穫期間が長く、こまめな収穫作業を必要とします。高齢農家にとっては大きな負担となっており、機械化支援やパート労働力の確保が急務です。

輸入品との差別化戦略

輸入アスパラガスとの価格競争において、国産品は「鮮度」や「安全性」で優位にあります。今後はブランド化や高級業務用販路の開拓が鍵となります。

気候変動への適応

特に夏季の高温が収量と品質に直結するため、遮熱ネットや養液栽培など、環境制御技術の導入が求められます。冷涼地域での夏芽増産にも可能性があります。

多年性の利点を活かした若手就農支援

1度定植すれば数年にわたって収穫できるアスパラガスは、新規就農者にとって安定的な作物です。技術継承と圃場整備をセットにした支援策が有効と考えられます。

まとめ

日本のアスパラガス栽培は、寒冷地を中心に定着している1方、労働負担や気象リスクによって縮小傾向にあります。今後は、栃木など新たな地域の台頭、法人経営体の導入、環境制御技術の活用などによって、生産の再編と再成長が期待されます。国産アスパラガスの価値を再定義し、持続可能な産地構築が求められる局面にあります。

コメント