2023年の白菜作付け面積は全国で15.6kha。茨城県のみ前年比で増加、他の主要産地では減少傾向。気象変動や労働力不足が背景。今後は耐候性品種導入、法人化、ブランド化による高付加価値化が生産維持の鍵。

白菜の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 15.6 | 100 | -2.5 | |

| 1 | 茨城 | 3.28 | 21.03 | +0.306 |

| 2 | 長野 | 2.8 | 17.95 | -3.78 |

| 3 | 北海道 | 0.491 | 3.147 | -11.05 |

| 4 | 埼玉 | 0.49 | 3.141 | -1.408 |

| 5 | 福島 | 0.472 | 3.026 | -4.839 |

| 6 | 群馬 | 0.451 | 2.891 | -3.219 |

| 7 | 兵庫 | 0.42 | 2.692 | -1.176 |

| 8 | 大分 | 0.388 | 2.487 | -4.668 |

| 9 | 鹿児島 | 0.375 | 2.404 | -1.575 |

| 10 | 熊本 | 0.372 | 2.385 | -3.125 |

| 11 | 栃木 | 0.358 | 2.295 | -5.04 |

| 12 | 宮城 | 0.353 | 2.263 | -5.615 |

| 13 | 愛知 | 0.338 | 2.167 | -5.85 |

| 14 | 新潟 | 0.33 | 2.115 | |

| 15 | 長崎 | 0.316 | 2.026 | -2.769 |

| 16 | 宮崎 | 0.308 | 1.974 | -2.839 |

| 17 | 岩手 | 0.29 | 1.859 | -0.344 |

| 18 | 広島 | 0.234 | 1.5 | -0.426 |

| 19 | 岡山 | 0.233 | 1.494 | -7.171 |

| 20 | 秋田 | 0.226 | 1.449 | |

| 21 | 岐阜 | 0.216 | 1.385 | |

| 22 | 三重 | 0.21 | 1.346 | +0.478 |

| 23 | 千葉 | 0.199 | 1.276 | -5.238 |

| 24 | 山口 | 0.193 | 1.237 | -1.531 |

| 25 | 青森 | 0.18 | 1.154 | -5.263 |

| 26 | 山形 | 0.174 | 1.115 | -9.375 |

| 27 | 滋賀 | 0.127 | 0.814 | -1.55 |

| 28 | 和歌山 | 0.122 | 0.782 | -6.87 |

| 29 | 愛媛 | 0.108 | 0.692 | -0.917 |

| 30 | 鳥取 | 0.098 | 0.628 | -1.01 |

| 31 | 徳島 | 0.076 | 0.487 | |

| 32 | 富山 | 0.066 | 0.423 | -7.042 |

詳細なデータとグラフ

白菜の現状と今後

白菜は、冬場の鍋料理や漬物をはじめとした多くの食卓で利用される、日本にとって非常に重要な冬野菜です。冷涼な気候を好み、主に秋から冬にかけて露地栽培されます。需要は比較的安定していますが、産地間競争の激化、気象変動、流通の変化、担い手不足などの課題に直面しており、作付け面積は全国的に減少傾向にあります。本稿では、2023年のデータに基づいて都道府県別の栽培動向を詳細に分析し、今後の展望を考察します。

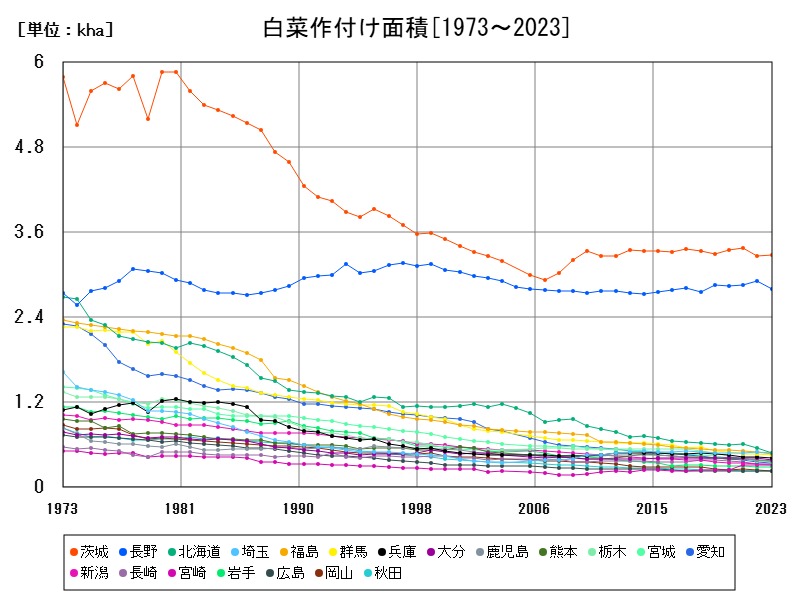

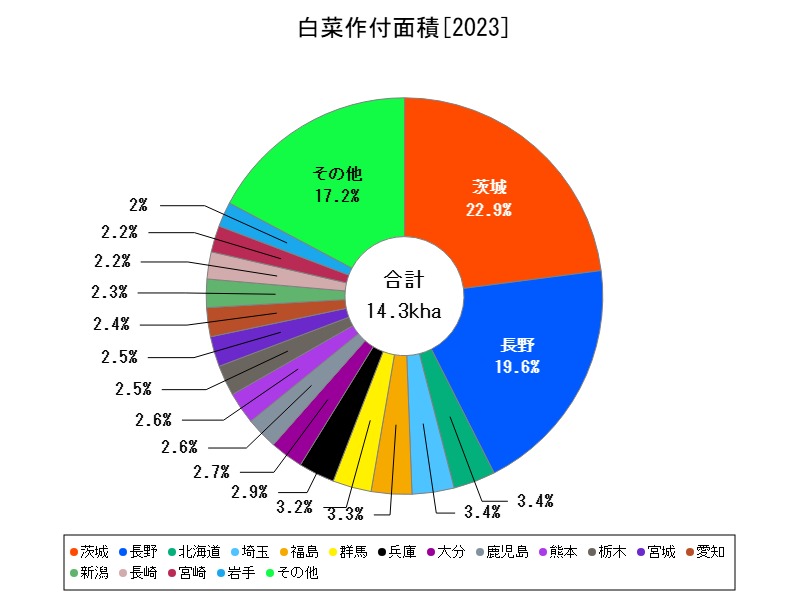

全国の概況と作付け面積の推移

2023年の全国の白菜作付け面積は15.6khaで、前年比-2.5%という減少となっています。1970年代以降、白菜は家庭での消費量が増加したことにより1時的に作付けが拡大しましたが、近年は農業従事者の高齢化や価格の低迷、気象リスクの増大などを背景に縮小傾向にあります。特に北海道や東北地方を中心に、気温上昇の影響で病害虫リスクが高まり、安定的な収穫が難しくなっています。

都道府県別の動向と生産特性

茨城県(3.28kha、+0.306%)

白菜最大の産地であり、唯1前年比プラスとなった注目地域です。首都圏近郊という利点を活かし、物流面の優位性を背景に、周年供給体制の1部も構築されています。露地・施設の組み合わせや大規模法人経営も多く、今後も安定した供給地として期待されます。

長野県(2.8kha、-3.78%)

冷涼な高地を活かした夏秋どり白菜の主産地。関東・関西両市場へのアクセスが良く、高品質な白菜が出荷されていますが、近年は気象変動による生育不良や担い手不足が作付面積減少の要因です。気候順応型品種や栽培技術の導入が鍵になります。

北海道(0.491kha、-11.05%)

大幅な減少が目立ちます。かつては冷涼な気候を活かし夏どり白菜の産地として成長してきましたが、ここ数年は異常高温や大雨などの影響で栽培リスクが高まっています。また、輸送コストや人手不足も課題です。

埼玉県(0.49kha、-1.408%)

都市近郊型農業が根強く、漬物向けの需要にも応えています。全体としては面積減少にあるものの、効率的な生産体系と市場への近さは強み。小規模生産者が多い中、今後は法人化による集約が進む可能性もあります。

福島県(0.472kha、-4.839%)

冷涼な中山間地を活かした生産が行われていますが、震災以降の農地復旧が進む中でも作付けは低調です。安全・安心への取り組みは進んでおり、今後はブランド化による差別化が課題となるでしょう。

群馬県(0.451kha、-3.219%)

夏から秋にかけての中間期出荷に強みを持ちますが、気温の上昇による病害虫発生や、収穫労力の問題が影響し、作付面積は減少傾向。高原地域でのリレー栽培や高品質出荷の強化が求められます。

兵庫県(0.42kha、-1.176%)

近畿圏への供給地として存在感があります。比較的温暖な地域であるため、晩秋から初冬にかけての出荷が中心です。減少幅は小さいですが、栽培者の高齢化により将来的な縮小が懸念されます。

大分県(0.388kha、-4.668%)

9州の冬期出荷を支える産地の1つです。他野菜との輪作体系の中での栽培が多く、年によって面積の変動が大きい傾向にあります。露地栽培主体であるため、気候リスクへの対応が求められています。

鹿児島県(0.375kha、-1.575%)

温暖な気候を活かして、冬季の全国供給に貢献しています。機械化導入率が比較的高く、生産性の向上は進んでいますが、それでも減少傾向は止まっていません。輸送コストや収益性の確保が課題です。

熊本県(0.372kha、-3.125%)

9州中部の冬出荷産地。面積はやや減少していますが、大消費地・福岡や関西圏への供給拠点として機能しています。施設化や高付加価値品種の導入が今後の成長につながる可能性があります。

将来の展望と課題

白菜の需要は安定しているものの、栽培には手間がかかり、重労働が伴います。以下のような課題と展望が考えられます:

-

気象リスクの増加:猛暑や大雨により、収穫量や品質の安定性が揺らいでいます。耐暑性品種や早生品種の導入が今後の鍵。

-

労働力の確保:高齢化により離農が進み、小規模農家では継続が困難なケースも。法人化や外国人労働者の活用も必要です。

-

周年供給体制の強化:高冷地から温暖地へのリレー出荷体制を維持・強化することで、安定供給が可能になります。

-

ブランド力と多様性の追求:「信州白菜」などのブランド強化や、有機・減農薬栽培など差別化へのニーズも高まっています。

まとめ

白菜は日本の食卓に不可欠な冬野菜でありながら、生産現場では様々な構造的課題に直面しています。最大産地の茨城県では作付面積の拡大が見られる1方、他の主要産地では気象や労働力の問題から減少が続いています。今後は省力化技術、ブランド戦略、多様な流通ニーズへの対応が求められ、次世代の担い手確保とともに持続可能な生産体系の確立が鍵を握ります。

コメント