2023年のネギ作付け面積は全国で21.5kha、埼玉・茨城・千葉が主産地だが減少傾向。一方、大分は前年比+11%と急増。生産は都市近郊と寒冷地に分散し、周年供給とブランド化が重要。今後は機械化と担い手育成がカギ。

ネギの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 21.5 | 100 | -1.376 | |

| 1 | 埼玉 | 2.04 | 9.488 | -3.774 |

| 2 | 茨城 | 2.01 | 9.349 | -1.471 |

| 3 | 千葉 | 1.97 | 9.163 | -1.5 |

| 4 | 大分 | 1.2 | 5.581 | +11.11 |

| 5 | 群馬 | 0.887 | 4.126 | -5.739 |

| 6 | 長野 | 0.757 | 3.521 | |

| 7 | 福島 | 0.652 | 3.033 | -1.212 |

| 8 | 栃木 | 0.633 | 2.944 | -2.615 |

| 9 | 秋田 | 0.629 | 2.926 | -3.231 |

| 10 | 宮城 | 0.607 | 2.823 | -0.328 |

| 11 | 北海道 | 0.605 | 2.814 | +0.332 |

| 12 | 鳥取 | 0.573 | 2.665 | -3.697 |

| 13 | 新潟 | 0.545 | 2.535 | -7.783 |

| 14 | 福岡 | 0.515 | 2.395 | -2.647 |

| 15 | 広島 | 0.493 | 2.293 | |

| 16 | 青森 | 0.487 | 2.265 | -0.612 |

| 17 | 静岡 | 0.481 | 2.237 | -3.219 |

| 18 | 鹿児島 | 0.456 | 2.121 | -4.403 |

| 19 | 岩手 | 0.424 | 1.972 | -4.933 |

| 20 | 神奈川 | 0.396 | 1.842 | -0.503 |

| 21 | 山形 | 0.396 | 1.842 | -4.348 |

| 22 | 愛知 | 0.383 | 1.781 | -0.777 |

| 23 | 京都 | 0.328 | 1.526 | +1.235 |

| 24 | 兵庫 | 0.304 | 1.414 | -0.977 |

| 25 | 香川 | 0.27 | 1.256 | +8.434 |

| 26 | 大阪 | 0.252 | 1.172 | -1.946 |

| 27 | 佐賀 | 0.245 | 1.14 | -2 |

| 28 | 徳島 | 0.237 | 1.102 | -0.42 |

| 29 | 三重 | 0.237 | 1.102 | -1.25 |

| 30 | 熊本 | 0.226 | 1.051 | -4.237 |

| 31 | 高知 | 0.223 | 1.037 | -3.463 |

| 32 | 長崎 | 0.159 | 0.74 | -4.79 |

| 33 | 岡山 | 0.153 | 0.712 | -1.29 |

| 34 | 島根 | 0.15 | 0.698 | -2.597 |

| 35 | 富山 | 0.148 | 0.688 | -5.732 |

| 36 | 愛媛 | 0.143 | 0.665 | -4.027 |

| 37 | 福井 | 0.138 | 0.642 | |

| 38 | 奈良 | 0.132 | 0.614 | -2.222 |

| 39 | 宮崎 | 0.131 | 0.609 | -6.429 |

| 40 | 石川 | 0.086 | 0.4 | -1.149 |

詳細なデータとグラフ

ネギの現状と今後

ネギ(根深ネギ、葉ネギを含む)は、日本の食文化に深く根ざした重要な野菜のひとつです。薬味、炒め物、鍋料理など多用途に使われ、年間を通じて需要が安定している作物です。しかしながら、生産現場では人手不足や高齢化、天候不順などの影響を受け、地域ごとに栽培面積や出荷体制に変化が見られます。本章では、2023年時点のネギ作付け面積に基づいて、都道府県別の動向と今後の展望を丁寧に分析します。

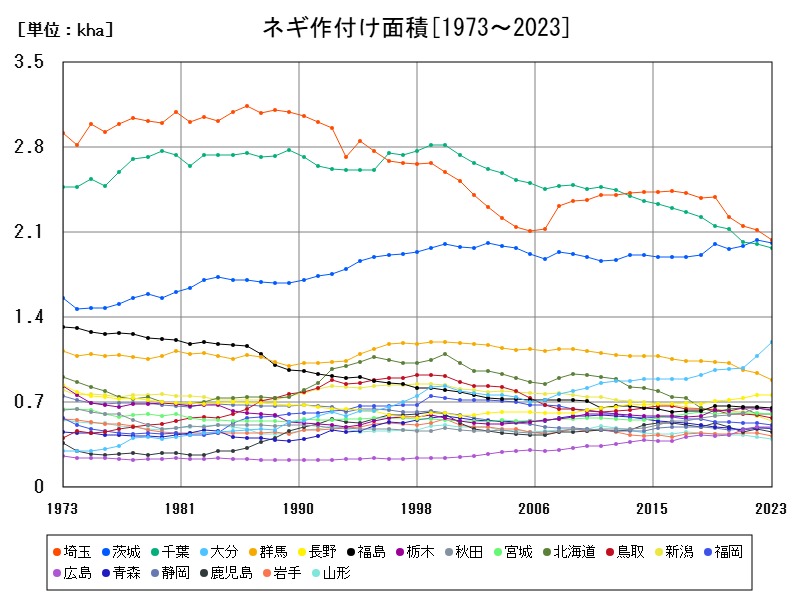

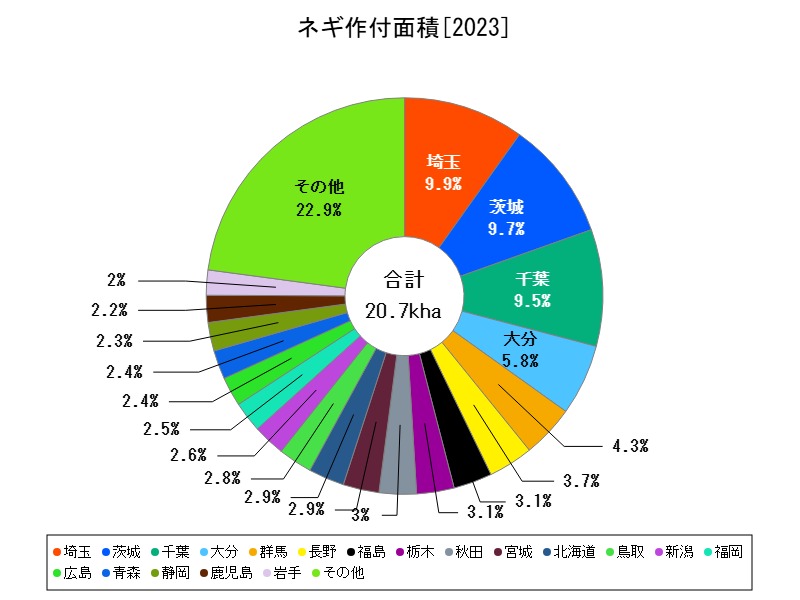

全国の概況と栽培面積の推移

2023年の全国のネギ作付け面積は21.5khaで、前年から-1.376%の減少となりました。長期的に見ると、1970年代から2000年代にかけて拡大傾向にあったものの、近年は停滞から微減傾向が続いています。要因としては、労働力不足、他作物との競合、価格の不安定化などが挙げられます。1方で、地域ブランドや周年出荷体制の確立などにより、1部地域では安定的な生産体制が維持されています。

都道府県別の栽培動向と特徴

埼玉県(2.04kha、-3.774%)

関東最大のネギ産地であり、都市近郊という立地を活かし市場への供給力に優れています。しかし、前年比では約4%の減少となっており、担い手不足や都市化による農地縮小が影響しています。「深谷ネギ」などのブランド力は依然として高いですが、労働力の確保と後継者育成が課題です。

茨城県(2.01kha、-1.471%)

関東地方でも特に平坦な土地が多く、機械化に適した栽培環境を持ちます。埼玉に次ぐ大産地でありながら、前年比で1.5%弱の減少となっています。出荷調整や選別の自動化、周年出荷の体制が進んでおり、生産の合理化が進行中です。

千葉県(1.97kha、-1.5%)

温暖な気候を活かし、冬期の出荷を担う千葉も主要産地です。千葉のネギは東京市場を中心に根強い需要がありますが、作付面積はやや減少傾向。高収益作物との競合や施設栽培への転換が1因と見られます。

大分県(1.2kha、+11.11%)

唯1、前年比で大幅増加(+11%以上)を示した注目産地です。温暖な気候と冬場の生産体制に加え、機械化の進展や法人経営の導入が作付け増加に寄与していると考えられます。9州エリアでの冬季供給の拠点として今後も伸びが期待されます。

群馬県(0.887kha、-5.739%)

高冷地を活かした夏どりネギの産地として知られる群馬は、近年では作付け減少が顕著です。前年比で約6%の減少は深刻で、高齢化・労働力不足・市場価格の乱高下が背景にあると推察されます。今後の生産継続には新技術導入が不可欠です。

長野県(0.757kha、前年比不明)

標高差を活かしたリレー出荷や、高原地帯での品質の高い夏ネギの栽培に特長があります。面積は中規模ながら安定しており、地域ブランドの構築と観光農業との融合が新たな可能性を示しています。

福島県(0.652kha、-1.212%)

東北地方の中核産地。寒冷な気候を活かして甘味の強い冬ネギの生産が行われています。前年比では小幅な減少に留まり、震災以後の復興を背景に持続的な生産が続いています。

栃木県(0.633kha、-2.615%)

関東の内陸部に位置し、比較的安定した供給力を持ちます。最近は他野菜との輪作体系が見直され、ネギ単作の比重がやや低下している可能性があります。生産者の高齢化も課題。

秋田県(0.629kha、-3.231%)

東北の冬季出荷産地。積雪の影響を受けやすいため、露地栽培中心の秋田では作付けの安定性に課題があります。今後は施設導入や加温出荷への支援策が成長のカギになります。

宮城県(0.607kha、-0.328%)

微減に留まっており、比較的安定した生産が行われています。大消費地・関東圏とのアクセスが良好なことも強み。施設栽培や法人経営による出荷体制が定着しつつあります。

今後の展望と課題

ネギ栽培は地域差が大きく、気候や市場へのアクセス、生産者の年齢層など多くの要素が影響します。今後の展望を以下にまとめます。

-

周年供給体制の構築:リレー出荷や施設導入により、年間を通じた安定供給を実現することが今後の鍵です。

-

ブランド化の推進:「深谷ネギ」「白ネギ」「9条ネギ」など、地場ブランドを活かした高付加価値化が不可欠です。

-

担い手の確保と機械化:作業負担の大きいネギは機械化の進展が急務。若手や法人の3入を後押しする制度整備も求められます。

-

多様なニーズへの対応:小ネギ、無農薬栽培、カット済み商品など、消費者ニーズの変化に応じた生産と出荷が求められます。

まとめ

ネギは日本の食卓に不可欠な作物であり、各地で気候や地形を活かした多様な栽培が行われています。埼玉・茨城・千葉といった大産地ではやや減少傾向にありますが、大分のように伸びている地域も存在します。今後の鍵は、省力化とブランド力の強化、周年供給体制の構築です。需要が安定している今こそ、次世代の栽培体制へと移行すべき時期に差し掛かっています。

コメント