2023年のチンゲン菜作付け面積は全国2.02khaで前年比-1.463%。主産地は茨城・静岡・群馬など。沖縄や埼玉で増加が見られた一方、長野や福岡などでは大幅減。施設栽培や都市近郊型の生産が安定的で、今後は省力化とブランド化が重要な課題となる。

チンゲン菜の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 2.02 | 100 | -1.463 | |

| 1 | 茨城 | 0.482 | 23.86 | -1.431 |

| 2 | 静岡 | 0.293 | 14.5 | +0.342 |

| 3 | 群馬 | 0.126 | 6.238 | -2.326 |

| 4 | 愛知 | 0.11 | 5.446 | |

| 5 | 埼玉 | 0.105 | 5.198 | +1.942 |

| 6 | 福岡 | 0.098 | 4.851 | -4.854 |

| 7 | 千葉 | 0.074 | 3.663 | |

| 8 | 長野 | 0.066 | 3.267 | -9.589 |

| 9 | 沖縄 | 0.064 | 3.168 | +6.667 |

| 10 | 宮城 | 0.056 | 2.772 | -1.754 |

| 11 | 兵庫 | 0.048 | 2.376 | -2.041 |

| 12 | 熊本 | 0.037 | 1.832 | -2.632 |

| 13 | 大分 | 0.036 | 1.782 | |

| 14 | 福島 | 0.033 | 1.634 | -2.941 |

| 15 | 徳島 | 0.032 | 1.584 | -8.571 |

| 16 | 北海道 | 0.029 | 1.436 | -17.14 |

| 17 | 鳥取 | 0.024 | 1.188 | |

| 18 | 鹿児島 | 0.019 | 0.941 | -13.64 |

詳細なデータとグラフ

チンゲン菜の現状と今後

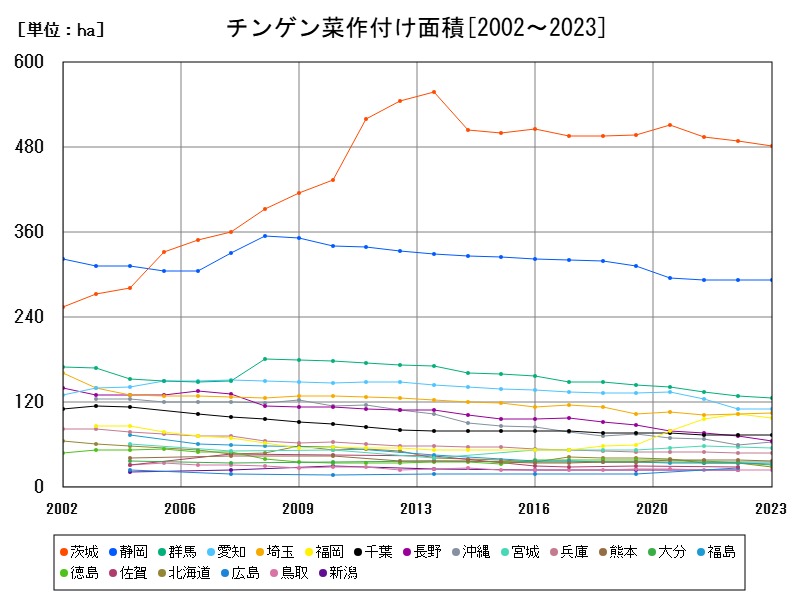

チンゲン菜(青梗菜)は、シャキシャキとした食感とクセのない味わいで人気の高い葉物野菜です。炒め物やスープなど中華料理を中心に家庭でも広く利用され、需要は比較的安定しています。しかし、その生産動向には地域差が大きく、また近年は気候変動や消費構造の変化、流通環境の変化に伴い、徐々に栽培面積に変化が見られます。ここでは、2002年から2023年までのデータに基づき、特に最新年である2023年の都道府県別の動向と今後の展望について解説します。

全国的な動向と概況

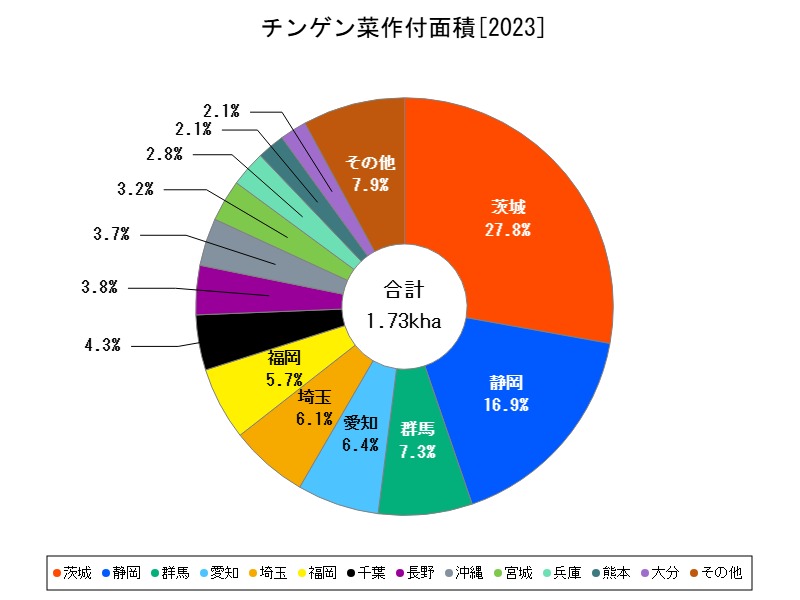

2023年の全国の作付け面積は2.02khaで、前年比-1.463%とわずかながら減少しました。これは近年の葉物野菜に共通する傾向であり、作業労力の多さ、気候変動による品質不安、需給バランスの調整などが要因と考えられます。チンゲン菜は年間を通じて生産される野菜の1つであるため、露地と施設の両方の栽培形態が影響を与えています。

都道府県別の生産動向と特徴

茨城県(0.482kha、前年比 -1.431%)

最大の産地であり、全国の約24%を占める主力地帯です。首都圏へのアクセスが良く、通年出荷体制が整っています。わずかな減少にとどまっており、全体としては安定的な生産を維持しています。施設栽培と露地のバランスを取りながら、今後も主力産地としての地位を維持する見通しです。

静岡県(0.293kha、+0.342%)

温暖な気候を活かした施設栽培が中心。今回わずかに増加しており、生産体制の持続性が見られます。比較的狭い面積ながらも高品質な出荷が特徴で、安定的な収益を生んでいると考えられます。

群馬県(0.126kha、-2.326%)

高原野菜の供給地として夏場の需要を支える産地。今回減少が見られたのは、労働力不足や生産者の高齢化が影響している可能性があります。季節に応じたリレー出荷体制は維持されていますが、今後は新規3入の促進や規模拡大が課題です。

愛知県(0.11kha、前年比データなし)

データ上の変動は示されていませんが、都市近郊農業として安定した供給体制を維持している県です。中京圏への供給を中心に、小規模ながらも効率的な生産が行われています。

埼玉県(0.105kha、+1.942%)

微増傾向を示した埼玉は、都市圏に近く需要の多いエリアです。輸送コストの低減や収穫後の迅速な流通が可能な点が強みで、施設化の進展や若手生産者の3入など、今後に期待が持てる地域です。

福岡県(0.098kha、-4.854%)

9州の拠点産地の1つですが、比較的大きな減少が見られました。高温や台風の影響を受けやすい点に加え、価格の変動や農業人口の減少が背景にあると推察されます。輸入野菜との競争も1因かもしれません。

千葉県(0.074kha、前年比データなし)

関東圏での出荷が中心で、安定生産が続いていますが、数値上の前年比は不明です。近郊野菜としての利便性があるため、引き続き1定の生産が維持されると見られます。

長野県(0.066kha、-9.589%)

今回最も大きく減少した県の1つです。高冷地の特性を活かした夏作中心の供給ですが、異常気象や生産コストの上昇が影響している可能性があります。季節的な出荷が多いため、気象リスクの影響を受けやすい点が課題です。

沖縄県(0.064kha、+6.667%)

意外にも今回増加率が最も大きかった地域です。冬場の温暖な気候を活かした供給が本州市場の端境期を補っていると考えられます。輸送コストの問題があるものの、ニッチなポジションとして今後の拡大の可能性があります。

宮城県(0.056kha、-1.754%)

東北地方の代表的な産地の1つで、夏から秋にかけての出荷が中心です。減少は小幅ですが、気候の不安定さと栽培労力の大きさが課題とされるエリアです。

将来予測と課題

チンゲン菜は通年栽培が可能で、市場ニーズも比較的安定しているため、全国的な急減は予想されませんが、以下の課題と対策が今後のカギとなります:

-

労働力不足:施設栽培や小面積でも労力がかかるため、高齢化が深刻な地域では縮小傾向が継続する可能性が高い。

-

気候変動リスク:特に高温や大雨などによる品質劣化への対応が必要。

-

消費者嗜好の変化:調理の簡便性や保存性を重視する家庭が増える中で、ミニパックやカット野菜向けの品種・出荷形態の多様化が求められる。

-

地域間競争と輸入品の影響:台湾・中国からの安価な輸入品が流通しており、価格競争で不利になる可能性もある。

生産地としては、茨城・静岡・埼玉など施設栽培基盤が整っている地域が有利で、今後も主導的立場を維持する見通しです。

おわりに

チンゲン菜の栽培は、全国的に見れば安定傾向にありますが、県別で見ると差が広がっています。施設栽培や都市近郊型の生産が今後も主流となり、1方で露地中心の地域や高冷地では減少が進む可能性があります。ICTの導入、省力化機器の普及、地域ブランド化などが生き残りの鍵を握ります。

コメント