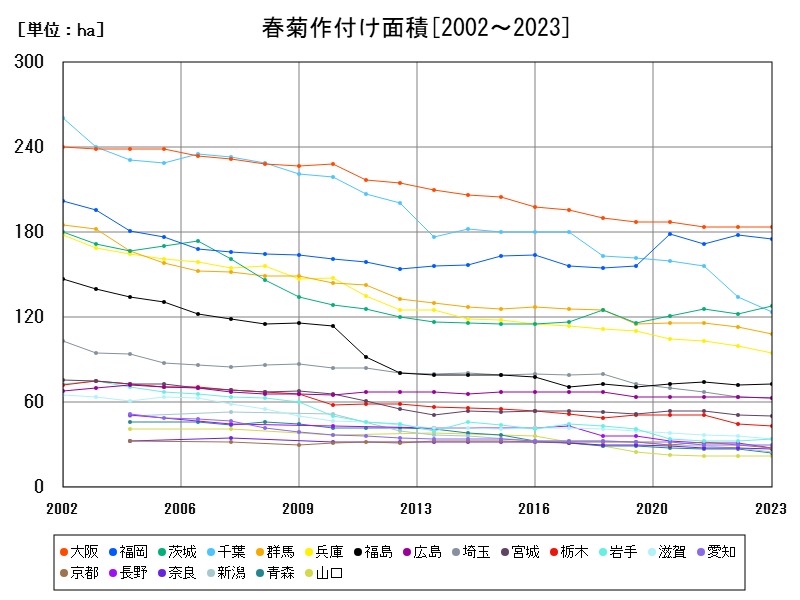

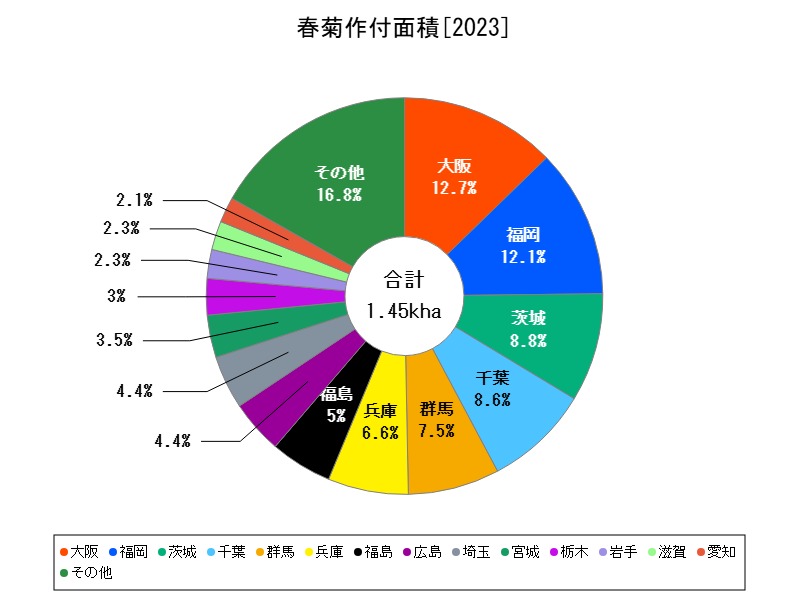

春菊の全国作付け面積は2023年に1.68khaで前年比-2.89%と減少。大阪や福岡など都市近郊型農業が主導する一方、茨城では前年比+4.918%と増加。都市圏への供給力と施設栽培が増加の鍵。全国的には高齢化や需要減で今後も緩やかな縮小が予想されるが、一部地域では安定生産が期待される。

春菊の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.68 | 100 | -2.89 | |

| 1 | 大阪 | 0.184 | 10.95 | |

| 2 | 福岡 | 0.175 | 10.42 | -1.685 |

| 3 | 茨城 | 0.128 | 7.619 | +4.918 |

| 4 | 千葉 | 0.124 | 7.381 | -7.463 |

| 5 | 群馬 | 0.108 | 6.429 | -4.425 |

| 6 | 兵庫 | 0.095 | 5.655 | -5 |

| 7 | 福島 | 0.073 | 4.345 | +1.389 |

| 8 | 広島 | 0.063 | 3.75 | -1.563 |

| 9 | 埼玉 | 0.063 | 3.75 | -1.563 |

| 10 | 宮城 | 0.05 | 2.976 | -1.961 |

| 11 | 栃木 | 0.043 | 2.56 | -4.444 |

| 12 | 滋賀 | 0.034 | 2.024 | -5.556 |

| 13 | 岩手 | 0.034 | 2.024 | +3.03 |

| 14 | 愛知 | 0.03 | 1.786 | |

| 15 | 長野 | 0.028 | 1.667 | -9.677 |

| 16 | 京都 | 0.028 | 1.667 | -6.667 |

| 17 | 奈良 | 0.027 | 1.607 | -3.571 |

| 18 | 新潟 | 0.025 | 1.488 | -10.71 |

| 19 | 青森 | 0.024 | 1.429 | -11.11 |

| 20 | 熊本 | 0.022 | 1.31 | |

| 21 | 山口 | 0.022 | 1.31 | |

| 22 | 愛媛 | 0.019 | 1.131 | |

| 23 | 秋田 | 0.018 | 1.071 | |

| 24 | 岐阜 | 0.016 | 0.952 | -15.79 |

| 25 | 和歌山 | 0.014 | 0.833 | -17.65 |

詳細なデータとグラフ

春菊の現状と今後

春菊(しゅんぎく)は日本の冬から春にかけての重要な葉物野菜の1つで、鍋料理やおひたしなどに使われる香味野菜として親しまれています。作付け面積の変化は消費動向や栽培環境の変化を反映しており、本稿では2023年時点の最新データに基づいて、都道府県別の生産の特徴と今後の予測について考察します。

全国的な概況:減少傾向が継続

2023年時点の全国作付け面積は1.68khaで、前年比で-2.89%と減少しています。春菊に限らず、多くの葉物野菜に共通する問題として、高齢化による生産者の減少、労働力不足、価格低迷などが挙げられ、春菊もその影響を強く受けていると見られます。

都道府県別の生産特徴と傾向

(1)大阪府(0.184kha)

関西地方で春菊需要が根強いこともあり、大阪府は長年にわたりトップの作付け面積を誇っています。都市近郊農業の1環として供給体制が整っており、直販や地場流通が発達しています。ただし、今後は都市化の影響で農地確保が課題となる可能性があります。

(2)福岡県(0.175kha)

9州における春菊の1大産地です。温暖な気候と長い収穫期間を活かした栽培が行われていますが、前年比-1.685%とやや減少。若干の調整が見られ、今後も安定した供給は維持されると見られる1方、担い手不足が懸念材料です。

(3)茨城県(0.128kha)

前年比+4.918%と、全国で唯1目立った増加を見せた県です。首都圏に近い地の利を活かし、市場出荷向けの生産が盛んです。施設栽培などの導入が進み、今後も効率的な増産が期待される県の1つです。

(4)千葉県(0.124kha)

千葉県は前年比-7.463%と、上位10県の中で最も大きく減少しました。都市化と農地転用の影響、後継者不足など複合的な要因が背景にあると考えられ、今後も減少傾向が続く可能性があります。

(5)群馬県(0.108kha)

関東内陸部に位置し、冷涼な気候を活かした露地栽培が中心。前年比-4.425%と減少傾向で、農家の高齢化やコスト上昇が要因と考えられます。

(6)兵庫県(0.095kha)

兵庫も減少率-5%と目立つ下落を見せており、都市化や後継者問題といった構造的課題が生産継続を困難にしている地域の1つです。

(7)福島県(0.073kha)

前年比+1.389%と微増。比較的安定した気候と地元消費への対応で着実に生産が維持されている様子が見られます。

(8)広島県・埼玉県(0.063kha)

いずれも前年比-1.563%とほぼ横ばいの減少。地域需要を中心にした安定供給が続くと予想されますが、今後の維持には支援政策が不可欠です。

(10)宮城県(0.05kha)

前年比-1.961%とわずかな減少。北日本での春菊栽培の中では1定の役割を果たしていますが、気候変動の影響なども考慮する必要があります。

今後の展望と課題

春菊栽培は全体的に縮小傾向にあり、今後も減少基調が続くと予想されます。その中でも、都市近郊型の茨城や福岡のような流通網に恵まれた地域では、施設化や省力化技術の導入により、ある程度の生産維持が可能と見られます。1方で、急激な減少を見せる地域では農地の転作や撤退が進む可能性が高く、地域差が拡大していくことが懸念されます。

地産地消、直販市場、契約栽培といった新しい販売チャネルの拡充と、省力・高収益型の品種導入が鍵となるでしょう。

まとめ

春菊栽培は全国的に減少傾向にあるものの、地域によっては安定した需要と新技術導入により維持・拡大の可能性も残されています。特に茨城県のような増加傾向を示す県は注目に値し、他地域のモデルとなるかもしれません。1方で高齢化や後継者問題に直面している地域では、抜本的な対策が求められるでしょう。

コメント