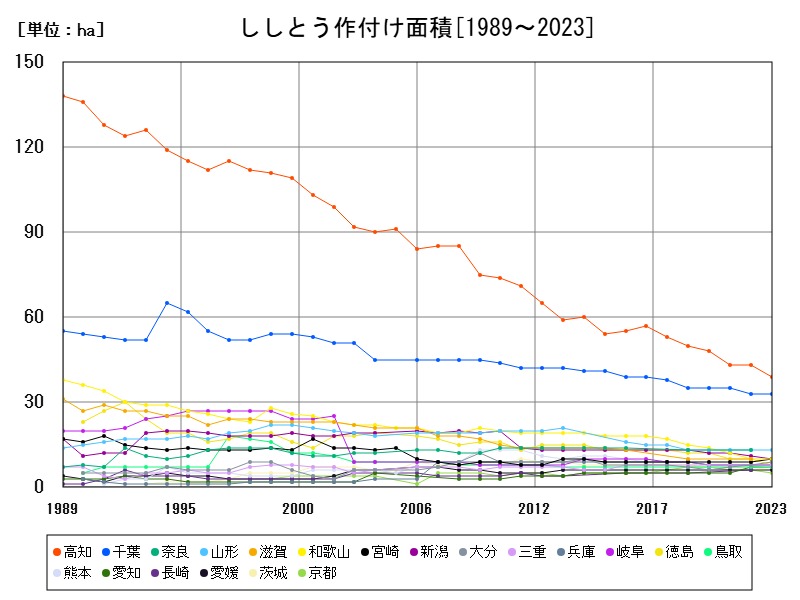

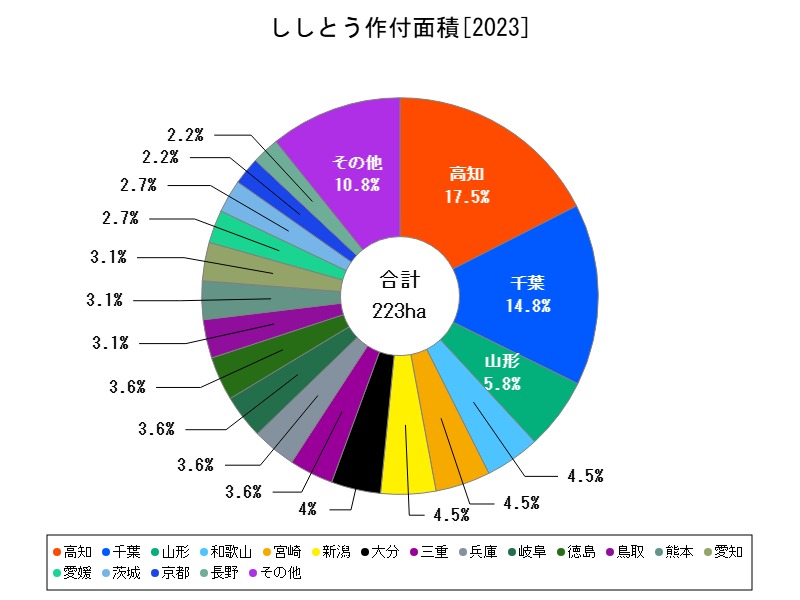

2023年のししとう作付け面積は全国で0.28千ha、前年比-4.437%と減少傾向。高知県が最大産地だが減少幅も大きく、代わりに宮崎や大分など温暖地での施設栽培が増加。小規模生産が全国に点在する一方で、担い手不足やコスト高が課題。今後は高付加価値品種の開発やスマート農業の導入が重要となる。

ししとうの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.28 | 100 | -4.437 | |

| 1 | 高知 | 0.039 | 13.93 | -9.302 |

| 2 | 千葉 | 0.033 | 11.79 | |

| 3 | 山形 | 0.013 | 4.643 | |

| 4 | 新潟 | 0.01 | 3.571 | -9.091 |

| 5 | 宮崎 | 0.01 | 3.571 | +11.11 |

| 6 | 和歌山 | 0.01 | 3.571 | |

| 7 | 大分 | 0.009 | 3.214 | +12.5 |

| 8 | 徳島 | 0.008 | 2.857 | -20 |

| 9 | 岐阜 | 0.008 | 2.857 | |

| 10 | 兵庫 | 0.008 | 2.857 | |

| 11 | 三重 | 0.008 | 2.857 | |

| 12 | 鳥取 | 0.007 | 2.5 | |

| 13 | 熊本 | 0.007 | 2.5 | -12.5 |

| 14 | 愛知 | 0.007 | 2.5 | |

| 15 | 茨城 | 0.006 | 2.143 | -14.29 |

| 16 | 愛媛 | 0.006 | 2.143 | |

| 17 | 長野 | 0.005 | 1.786 | |

| 18 | 京都 | 0.005 | 1.786 | -16.67 |

| 19 | 鹿児島 | 0.003 | 1.071 | -25 |

| 20 | 福島 | 0.003 | 1.071 | |

| 21 | 広島 | 0.003 | 1.071 | |

| 22 | 島根 | 0.003 | 1.071 | |

| 23 | 岡山 | 0.003 | 1.071 | |

| 24 | 宮城 | 0.003 | 1.071 | |

| 25 | 北海道 | 0.003 | 1.071 | |

| 26 | 岩手 | 0.002 | 0.714 | |

| 27 | 沖縄 | 0.001 | 0.357 | -50 |

| 28 | 青森 | 0 | 0 |

詳細なデータとグラフ

ししとうの現状と今後

ししとう(しし唐辛子)は、ナス科トウガラシ属の野菜で、辛味の少ないピーマン型唐辛子として家庭料理でもよく利用されています。栽培面積はピーマンやトマトなどの主要野菜に比べると小規模で、地域性や気候適性に応じた作付けがされています。

2023年の全国作付け面積は0.28千haで、前年比-4.437%とやや大きめの減少を示しています。特定地域に偏った生産構造や、市場価格の不安定さが課題となっています。

高知県:最大産地の地位と減少傾向

高知県は0.039千haと、全国最大の作付け面積を持っています。露地・施設を併用し、周年供給の体制をとっていることが特徴です。しかし、前年比-9.302%と比較的大きく落ち込んでおり、施設更新や生産者の高齢化の影響が懸念されます。

また、高知は他の果菜類(ミニトマト、なすなど)との競合が激しく、収益性の面でししとうの優位性が揺らいでいる可能性もあります。

千葉県:都市近郊の安定供給地

千葉県は0.033千haで2位。京浜市場への近さを活かし、安定した出荷が可能な地域です。前年比増減は不明ですが、年によって変動が大きいため、生産の継続には販路の多様化や契約栽培の強化がカギとなります。

千葉では露地栽培が中心で、比較的短期間で収穫可能な品目として、少量多品目型農業と相性が良い点も注目されます。

山形県:冷涼地での季節限定栽培

山形県の作付け面積は0.013千haと少ないながら、夏季の冷涼な気候を活かした短期間集中栽培が行われています。生産の多くは家庭菜園や地場流通向けで、地元消費型の傾向が強いのが特徴です。

宮崎県・大分県:温暖気候を活かす西日本の供給地

-

宮崎県(0.01千ha、前年比+11.11%)

-

大分県(0.009千ha、前年比+12.5%)

この2県は、冬場でも温暖な気候を利用した施設栽培が盛んで、近年は周年出荷の拡大を目指す動きも見られます。特に増加傾向にある点から、地域としての意欲や、代替作物からの転換が進んでいると考えられます。

このような地域では市場価格が高騰する端境期の出荷を狙う戦略が取られている可能性が高いです。

新潟県・徳島県・岐阜県・兵庫県:小規模分散型生産

-

新潟県(0.01千ha、前年比-9.091%)

-

徳島県(0.008千ha、前年比-20%)

-

岐阜県・兵庫県(各0.008千ha)

これらの地域では、地域内流通や直売所向けのししとう栽培が行われています。特に徳島県では大幅な減少が見られ、専業農家の離農や作目転換の兆候があると推測されます。

1方で、岐阜や兵庫では、家庭用・飲食店向けの需要に根ざした栽培が維持されており、出荷量は少ないながらも安定したマーケットを形成しています。

全国的な課題と将来展望

主な課題

-

全体作付け面積の縮小傾向(-4.437%)

-

高齢化による離農と担い手不足

-

施設栽培におけるエネルギーコスト上昇

-

ピーマンや唐辛子など類似品目との市場競合

今後の展望と対応策

-

付加価値型のブランド化(「甘ししとう」「肉厚タイプ」など)

-

契約栽培・産直市場への対応強化

-

スマート農業技術の導入による省力化

-

中山間地農業との連携による作付け維持

-

都市近郊・有機農業との組み合わせ

生産者にとっては、ししとうの「ニッチな需要」を狙う市場展開が今後の生き残りの鍵になります。食の多様化に対応した品種育成や、輸出向けの戦略的生産も長期的には重要です。

コメント