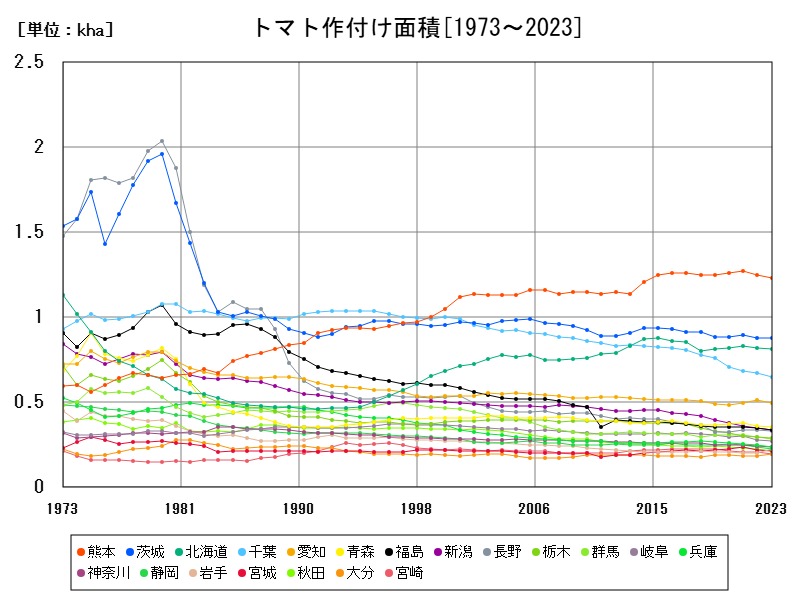

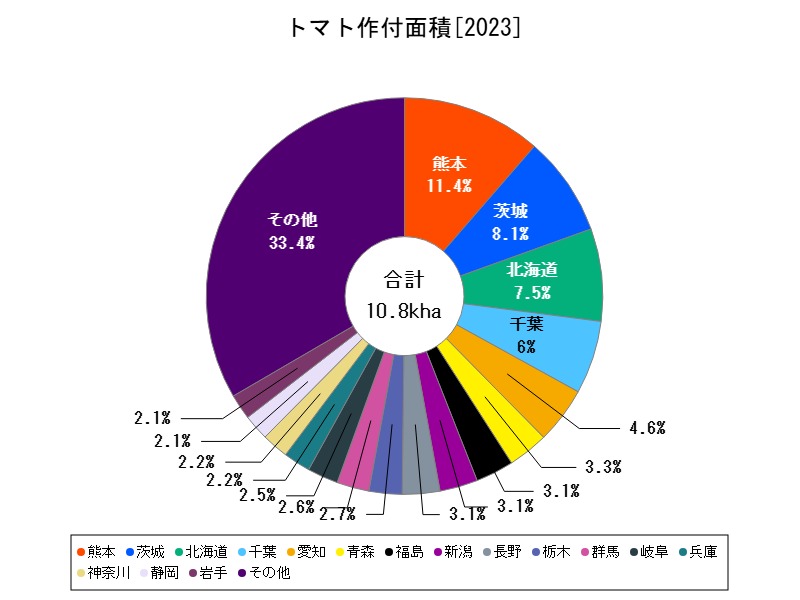

2023年のトマト作付け面積は全国で10.9千ha、前年比-2.679%。熊本が最大産地として安定生産を維持する一方、全国的には施設更新コストや高齢化で縮小傾向。今後はスマート農業や高付加価値化による差別化が重要となる。

トマトの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 10.9 | 100 | -2.679 | |

| 1 | 熊本 | 1.23 | 11.28 | -1.6 |

| 2 | 茨城 | 0.879 | 8.064 | |

| 3 | 北海道 | 0.815 | 7.477 | -0.61 |

| 4 | 千葉 | 0.646 | 5.927 | -4.012 |

| 5 | 愛知 | 0.498 | 4.569 | -2.734 |

| 6 | 青森 | 0.357 | 3.275 | -0.279 |

| 7 | 福島 | 0.336 | 3.083 | -3.725 |

| 8 | 新潟 | 0.335 | 3.073 | -3.458 |

| 9 | 長野 | 0.331 | 3.037 | -2.071 |

| 10 | 栃木 | 0.291 | 2.67 | -0.683 |

| 11 | 群馬 | 0.285 | 2.615 | -3.716 |

| 12 | 岐阜 | 0.272 | 2.495 | -2.857 |

| 13 | 兵庫 | 0.239 | 2.193 | -4.016 |

| 14 | 神奈川 | 0.235 | 2.156 | -3.689 |

| 15 | 静岡 | 0.228 | 2.092 | -3.39 |

| 16 | 岩手 | 0.224 | 2.055 | +11.44 |

| 17 | 宮城 | 0.212 | 1.945 | -3.196 |

| 18 | 秋田 | 0.211 | 1.936 | -5.381 |

| 19 | 大分 | 0.196 | 1.798 | +7.104 |

| 20 | 山形 | 0.195 | 1.789 | -1.515 |

| 21 | 宮崎 | 0.195 | 1.789 | -4.878 |

| 22 | 福岡 | 0.192 | 1.761 | -3.03 |

| 23 | 広島 | 0.185 | 1.697 | -1.596 |

| 24 | 埼玉 | 0.179 | 1.642 | -4.278 |

| 25 | 三重 | 0.167 | 1.532 | -0.595 |

| 26 | 長崎 | 0.164 | 1.505 | -6.286 |

| 27 | 愛媛 | 0.14 | 1.284 | |

| 28 | 京都 | 0.133 | 1.22 | -0.746 |

| 29 | 山口 | 0.118 | 1.083 | -1.667 |

| 30 | 山梨 | 0.11 | 1.009 | -0.901 |

| 31 | 岡山 | 0.107 | 0.982 | -0.926 |

| 32 | 滋賀 | 0.106 | 0.972 | -3.636 |

| 33 | 島根 | 0.103 | 0.945 | +0.98 |

| 34 | 鹿児島 | 0.1 | 0.917 | -16.67 |

| 35 | 鳥取 | 0.099 | 0.908 | -1 |

| 36 | 石川 | 0.092 | 0.844 | -2.128 |

| 37 | 徳島 | 0.08 | 0.734 | -1.235 |

| 38 | 福井 | 0.078 | 0.716 | -1.266 |

| 39 | 和歌山 | 0.076 | 0.697 | -5 |

| 40 | 高知 | 0.068 | 0.624 | -4.225 |

| 41 | 奈良 | 0.066 | 0.606 | -1.493 |

| 42 | 香川 | 0.065 | 0.596 | -2.985 |

| 43 | 富山 | 0.062 | 0.569 | -4.615 |

| 44 | 佐賀 | 0.06 | 0.55 | -6.25 |

| 45 | 沖縄 | 0.053 | 0.486 | -3.636 |

詳細なデータとグラフ

トマトの現状と今後

トマトは、日本国内で消費量の多い主要な野菜の1つであり、生食・加工・業務用の多用途性から広範に生産されています。2023年の全国作付け面積は10.9千haで、前年比では-2.679%の減少となっています。これは農業従事者の高齢化、施設管理コストの上昇、気象変動の影響などが重なった結果と考えられます。

熊本県:日本1のトマト産地の持続力

熊本県(1.23千ha)は、日本最大のトマト作付け面積を誇る県であり、冬春期のハウストマト出荷に強みを持っています。温暖な気候と豊富な日照、さらには施設栽培技術の普及によって、全国でもトップクラスの出荷量と品質を維持しています。

前年比は-1.6%とわずかな減少にとどまっており、施設更新や燃油コストなどの課題がある中でも安定的な生産が続けられています。今後はスマート農業やAI環境制御技術の導入がカギとなるでしょう。

茨城県:関東圏への供給を支える平坦地栽培

茨城県(0.879千ha)は、関東近郊に位置し、首都圏への出荷の利便性から安定的な需要があります。露地と施設の併用が進んでおり、地域によっては春から初夏にかけての生産が中心です。

前年比データが不明ですが、総面積の多さから見ても、関東のトマト供給を支える重要拠点であることは間違いありません。今後の課題は担い手の確保と労働力コストの上昇への対応です。

北海道:冷涼地ならではの夏秋出荷

北海道(0.815千ha)では、春まき夏どり型の露地栽培トマトが主力で、特に業務用・加工用の供給基地としての側面もあります。前年比-0.61%と、減少幅が小さく、比較的安定しています。

近年では道内でも高糖度トマトやブランド品種の栽培が進み、内需だけでなく首都圏向けの高付加価値出荷も増加傾向にあります。寒冷地対応品種の導入と機械化による労働軽減が今後の生産性向上に寄与するでしょう。

千葉県:施設栽培と都市近郊流通の強み

千葉県(0.646千ha)は、東京都心部からの距離の近さを活かし、都市近郊型の施設園芸としてトマト栽培が発展してきました。しかし、前年比-4.012%と比較的大きな減少が見られます。これは施設の老朽化や後継者不足、土地価格の高さなどが影響していると考えられます。

今後は、短期収益を見込めるミニトマトや高糖度品種への切り替え、直売所販売や観光農園などの6次産業化への取り組みが鍵となるでしょう。

愛知県:伝統的な施設園芸の中心地

愛知県(0.498千ha)は、日本の施設園芸技術の先進地であり、トマトの高品質栽培が長年続いています。前年比-2.734%の減少は、燃料費の高騰や施設更新コストの高さが影響していると見られます。

産地としては、豊橋市や田原市などが有名で、高付加価値のトマト生産が多い地域です。今後は、輸出市場の開拓や環境負荷低減型の施設改修が求められます。

青森県:寒冷地での小規模安定生産

青森県(0.357千ha)では、冷涼な気候を活かした夏秋出荷の露地栽培が中心です。前年比-0.279%とほぼ横ばいに近い状態で、気候の安定性と病害虫の少なさが、1定の生産を支えています。

高齢化と小規模経営の継続が課題であり、収益性の高い品種転換と、農業法人による規模拡大が今後の焦点です。

福島県:東北圏内需と復興農業の両立

福島県(0.336千ha)では、震災後の農業再建の1環として、トマト栽培が注目されています。前年比-3.725%と減少していますが、再生可能エネルギーを活用した次世代型温室の整備が進む地域もあり、今後のモデル産地化が期待されます。

地場需要を重視しつつ、学校給食や加工用との連携強化が生産安定化の鍵となるでしょう。

新潟・長野・栃木県:中山間地型の分散的生産

-

新潟県(0.335千ha、-3.458%)

-

長野県(0.331千ha、-2.071%)

-

栃木県(0.291千ha、-0.683%)

これらの県では、中山間地を活かした冷涼地トマト栽培が特徴です。日照と寒暖差を活かした高糖度・高品質トマトが生産されています。

減少傾向は見られるものの、特定地域ではブランド化や観光農園との連携により、1定の需要を維持しています。6次産業化や農福連携が今後の展開として有望です。

今後の展望と課題

日本のトマト栽培における最大の課題は以下の通りです:

-

施設栽培の燃料費高騰

-

農業者の高齢化と人手不足

-

施設更新コストの負担

-

販路の集中と価格変動リスク

1方で、以下のような成長の可能性も存在します:

-

スマート農業による環境制御技術の普及

-

高糖度・高付加価値トマトの需要増加

-

輸出市場(アジア)での評価向上

-

地産地消・観光農園の活用

今後は、地域の特色を活かした差別化戦略と、生産性向上の技術導入が生産維持のカギとなるでしょう。

コメント