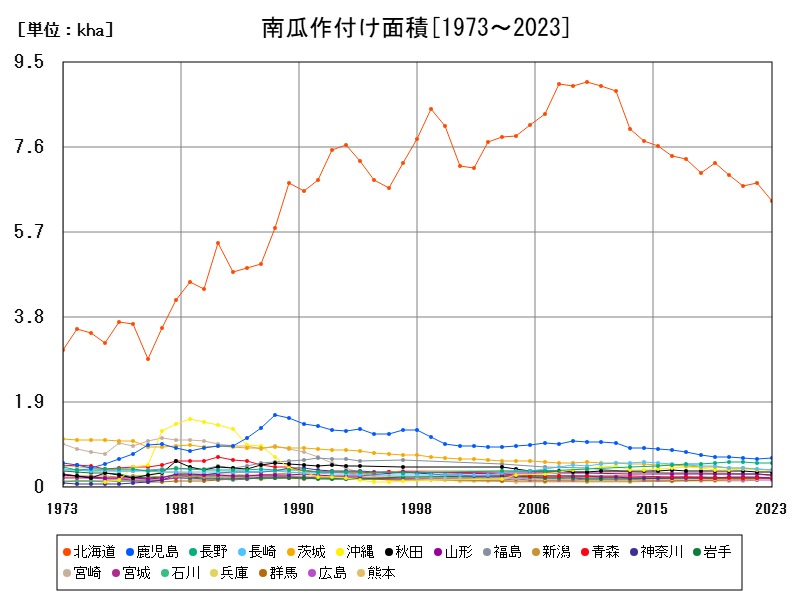

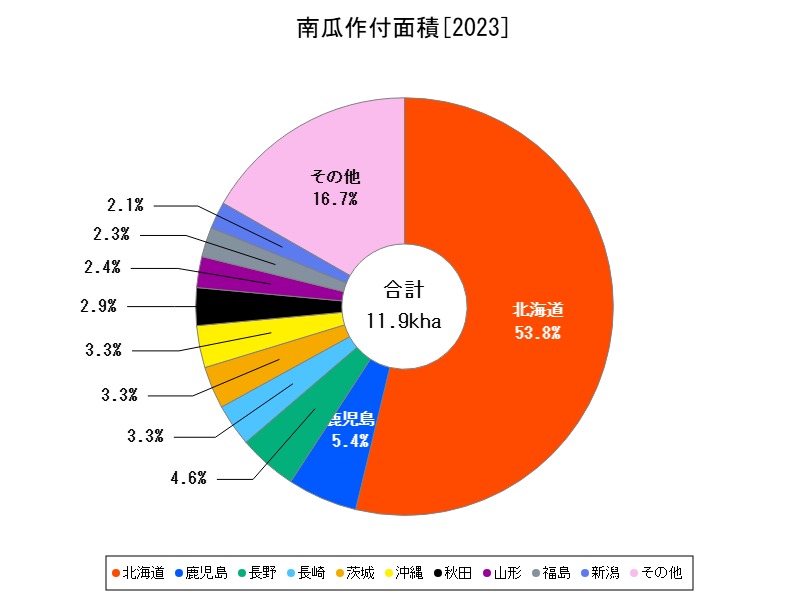

2023年のかぼちゃ作付け面積は全国13.8千haで、北海道が6.41千haと最多ながら減少傾向。鹿児島・長野・沖縄など一部地域では増加が見られ、出荷時期や地域特性を活かした栽培が鍵となっています。今後は高齢化対策、輸出強化、ブランド化が課題です。

南瓜の栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 13.8 | 100 | -4.828 | |

| 1 | 北海道 | 6.41 | 46.45 | -5.874 |

| 2 | 鹿児島 | 0.644 | 4.667 | +0.94 |

| 3 | 長野 | 0.545 | 3.949 | +1.301 |

| 4 | 長崎 | 0.39 | 2.826 | -5.569 |

| 5 | 茨城 | 0.39 | 2.826 | -4.412 |

| 6 | 沖縄 | 0.389 | 2.819 | +3.457 |

| 7 | 秋田 | 0.347 | 2.514 | |

| 8 | 山形 | 0.286 | 2.072 | -0.694 |

| 9 | 福島 | 0.275 | 1.993 | -5.172 |

| 10 | 新潟 | 0.25 | 1.812 | -13.79 |

| 11 | 青森 | 0.219 | 1.587 | |

| 12 | 神奈川 | 0.215 | 1.558 | -2.715 |

| 13 | 岩手 | 0.213 | 1.543 | -1.843 |

| 14 | 宮城 | 0.207 | 1.5 | -0.957 |

| 15 | 石川 | 0.199 | 1.442 | -4.785 |

| 16 | 広島 | 0.159 | 1.152 | -4.217 |

| 17 | 三重 | 0.152 | 1.101 | -1.935 |

| 18 | 千葉 | 0.13 | 0.942 | -7.143 |

| 19 | 岡山 | 0.107 | 0.775 | -6.14 |

| 20 | 大分 | 0.107 | 0.775 | -1.835 |

| 21 | 山口 | 0.092 | 0.667 | -1.075 |

| 22 | 愛媛 | 0.09 | 0.652 | -4.255 |

| 23 | 佐賀 | 0.072 | 0.522 | +2.857 |

| 24 | 香川 | 0.034 | 0.246 | -5.556 |

詳細なデータとグラフ

南瓜の現状と今後

2023年時点における南瓜の全国作付け面積は13.8千haで、前年比-4.828%と減少傾向にあります。かぼちゃは日持ちがよく、保存性の高さから加工・輸出用にも1定の需要がある野菜ですが、ここ数年は高齢化や担い手不足、需要の変動によって作付けが抑制される傾向が顕著になっています。

北海道:国内最大の生産地、作付け減少が続く

北海道は6.41千haで全国の約46%を占める圧倒的な生産地ですが、前年比-5.874%と減少しています。広大な耕地と冷涼な気候を活かし、主に夏~秋にかけての出荷で全国供給の中心を担ってきました。輸送インフラが整っており、道外出荷も容易ですが、他品目との競合や単価低下によって生産意欲が低下している可能性があります。今後は輸出強化や機械化による効率向上が課題です。

鹿児島県:冬~春の端境期に強み、わずかに増加

鹿児島県(0.644千ha)は温暖な気候を活かし、冬~春にかけて出荷される「早出しかぼちゃ」が強みです。前年比+0.94%とわずかながら増加しており、北海道と出荷時期をずらすことで市場の需給を補完しています。今後もその時期の価格安定と物流戦略が鍵を握ります。

長野県:中山間地の有利性を活かした安定栽培

長野県(0.545千ha)は冷涼な中山間地における栽培が中心で、気温の寒暖差による甘味の強いかぼちゃが特徴です。前年比+1.301%と増加しており、ブランド化や直販・観光農業との連携が功を奏していると考えられます。今後も持続可能な農業への取り組みが期待されます。

長崎県:温暖地の縮小傾向

長崎県(0.39千ha)は-5.569%と大きく減少しています。地理的には鹿児島と同様に早出しが可能な地域ですが、高齢化と労働力不足が大きな課題とされます。気象変動による収量不安定化も影響していると考えられ、今後の生産維持には法人化やスマート農業の導入が必要です。

茨城県:関東近郊での供給地、減少傾向

茨城県(0.39千ha)も-4.412%と減少傾向にあります。首都圏への近接性を活かした出荷が可能で、かぼちゃ以外の野菜との複合経営が多く見られますが、価格や収益性の面で他作物に押されがちです。作付け維持のためには契約栽培などの安定的な販売先確保が求められます。

沖縄県:独自の出荷時期で増加傾向

沖縄県(0.389千ha)は+3.457%と比較的大きな増加率を示しています。冬季でも栽培が可能で、他地域と出荷時期をずらすことで価格優位性を持ちます。台風や病害虫対策といった課題はありますが、地域特性を生かした「旬ずらし」栽培のモデル地域となる可能性があります。

東北地方(秋田・山形・福島・新潟):全体的に減少傾向

秋田(0.347千ha)、山形(0.286千ha)、福島(0.275千ha)、新潟(0.25千ha)はいずれも冷涼な気候に適応したかぼちゃ栽培を行ってきた地域ですが、それぞれ-0.694%、-5.172%、-13.79%と減少傾向が顕著です。特に新潟の減少幅は大きく、気候の変化や後継者不足が深刻な課題となっています。今後はブランド戦略や観光農業との融合など新たな付加価値創出が必要とされます。

今後の展望と課題

日本全体ではかぼちゃの作付けは減少傾向にあり、特に広域出荷型の地域で顕著です。しかし、温暖地や中山間地域では出荷時期の差を利用した戦略的栽培により1部地域では生産維持・拡大が見られます。将来的には以下の要素がカギを握ります:

-

労働力確保と機械化の推進

-

契約栽培や直販ルートの整備

-

海外輸出の拡大(特に加工・冷凍品)

-

地域ブランド・観光農業との連携

農業政策や消費動向の変化に柔軟に対応できるかどうかが、今後のかぼちゃ栽培の成否を左右します。

コメント