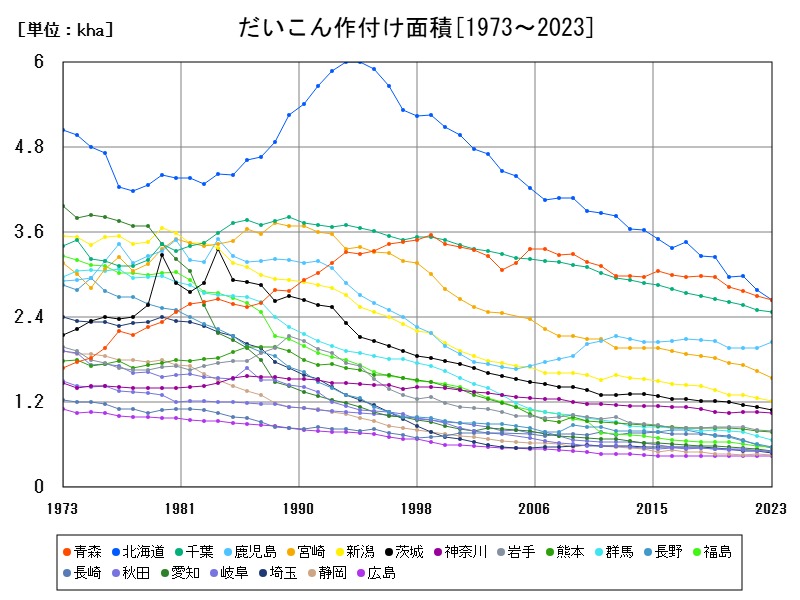

2023年のだいこん作付面積は全国で27.3千ha(前年比-2.85%)で減少傾向。青森・北海道・千葉が主力産地だが、高齢化や収穫の労力が課題。一方、鹿児島は冬春出荷で増加。今後は法人化、省力技術、契約栽培などが鍵となる。

だいこんの栽培ランキング

| 都道府県 | 最新値[kha] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 27.3 | 100 | -2.847 | |

| 1 | 青森 | 2.64 | 9.67 | -2.222 |

| 2 | 北海道 | 2.64 | 9.67 | -5.036 |

| 3 | 千葉 | 2.47 | 9.048 | -1.2 |

| 4 | 鹿児島 | 2.05 | 7.509 | +4.061 |

| 5 | 宮崎 | 1.55 | 5.678 | -5.488 |

| 6 | 新潟 | 1.22 | 4.469 | -3.175 |

| 7 | 茨城 | 1.09 | 3.993 | -4.386 |

| 8 | 神奈川 | 1.05 | 3.846 | -0.943 |

| 9 | 岩手 | 0.801 | 2.934 | -1.476 |

| 10 | 熊本 | 0.783 | 2.868 | -1.633 |

| 11 | 群馬 | 0.672 | 2.462 | -7.438 |

| 12 | 長野 | 0.574 | 2.103 | -5.592 |

| 13 | 福島 | 0.562 | 2.059 | -4.096 |

| 14 | 長崎 | 0.559 | 2.048 | -7.45 |

| 15 | 秋田 | 0.517 | 1.894 | |

| 16 | 愛知 | 0.514 | 1.883 | -4.991 |

| 17 | 岐阜 | 0.503 | 1.842 | -3.269 |

| 18 | 埼玉 | 0.491 | 1.799 | -2.964 |

| 19 | 静岡 | 0.46 | 1.685 | -2.542 |

| 20 | 広島 | 0.439 | 1.608 | -1.79 |

| 21 | 宮城 | 0.377 | 1.381 | -5.985 |

| 22 | 山口 | 0.371 | 1.359 | -2.111 |

| 23 | 山形 | 0.349 | 1.278 | -12.31 |

| 24 | 大分 | 0.342 | 1.253 | -4.735 |

| 25 | 栃木 | 0.334 | 1.223 | |

| 26 | 兵庫 | 0.333 | 1.22 | -3.198 |

| 27 | 徳島 | 0.307 | 1.125 | -3.459 |

| 28 | 福岡 | 0.3 | 1.099 | -2.597 |

| 29 | 福井 | 0.224 | 0.821 | -0.444 |

| 30 | 岡山 | 0.219 | 0.802 | -1.794 |

| 31 | 石川 | 0.189 | 0.692 | -0.526 |

| 32 | 東京 | 0.185 | 0.678 | -7.035 |

| 33 | 香川 | 0.143 | 0.524 | -0.694 |

| 34 | 富山 | 0.134 | 0.491 | -3.597 |

| 35 | 滋賀 | 0.111 | 0.407 | -3.478 |

| 36 | 和歌山 | 0.109 | 0.399 | -7.627 |

| 37 | 奈良 | 0.09 | 0.33 |

詳細なデータとグラフ

だいこんの現状と今後

2023年時点で、全国のだいこん作付面積は27.3千ha(前年比 -2.85%)と減少傾向にあります。これは、農業全体の傾向である高齢化・離農・耕作放棄地の増加に加えて、だいこん価格の低迷や労働集約型である収穫の大変さなどが背景にあります。

だいこんは日本人の食生活に欠かせない重要な野菜であり、通年需要があるものの、出荷調整が難しく市場価格の変動が激しいため、作付面積の縮小が続いているのが実情です。

青森県・北海道 ― 北国を支える春夏だいこんの主力産地

青森県

-

作付面積:2.64千ha(前年比 -2.22%)

青森県は夏場の冷涼な気候を活かした露地栽培に強みがあります。春~初秋の需要をカバーする役割を持ち、品質の高いだいこんを安定供給しています。栽培規模は大きいものの、機械化しにくい収穫作業と後継者不足が課題です。

北海道

-

作付面積:2.64千ha(前年比 -5.04%)

北海道は青森と並ぶ夏だいこんの1大産地ですが、生育期間が短く気象変動の影響を受けやすいため、作付のリスクが年々増しています。農業機械化が進んでいるものの、輸送コストの高さと遠隔地であることによる市場アクセスの難しさが今後の障壁となるでしょう。

千葉県 ― 首都圏に近い通年供給の主力地

-

作付面積:2.47千ha(前年比 -1.20%)

千葉県は東日本の大消費地に隣接するという地の利を活かし、春夏秋冬すべての時期にだいこんを供給できるのが強みです。特に冬だいこんは全国的に知られており、栽培技術と出荷調整能力に優れた産地です。

ただし、高齢化が進んでおり、今後は中規模法人化や若手支援、スマート農業導入が生き残りの鍵となります。

鹿児島・宮崎 ― 冬春だいこんの1大産地

鹿児島県

-

作付面積:2.05千ha(前年比 +4.06%)

鹿児島は全国的に珍しく作付面積が増加しています。これは温暖な気候を活かした冬~春にかけての早出し大根の需要が堅調なことに加え、大根の契約栽培や業務用向け加工需要が強まっているためと考えられます。労働力の確保や外国人技能実習生の導入が相対的にうまく進んでいる可能性もあります。

宮崎県

-

作付面積:1.55千ha(前年比 -5.49%)

鹿児島と気候的に似ていますが、宮崎では農業従事者の高齢化や農地の転用が進んでおり、作付縮小が顕著です。今後は農業法人の育成や、共同出荷による効率化が焦点となるでしょう。

新潟・茨城 ― 夏秋だいこんの重要補完産地

新潟県

-

作付面積:1.22千ha(前年比 -3.18%)

新潟では内陸と海沿いで異なる出荷時期を持つ多様な産地があり、季節による使い分けが進んでいます。米との複合経営や、中山間地の活用が進められていますが、農村部の高齢化が進行中で、生産維持には工夫が必要です。

茨城県

-

作付面積:1.09千ha(前年比 -4.39%)

茨城はもともと野菜全般に強い地域ですが、だいこんでは出荷調整や物流拠点の活用による有利性がありました。近年は、都市近郊の農業として法人化と機械化が進む地域と、縮小する地域の2極化が進行中です。

神奈川・岩手・熊本 ― 地域消費と加工需要を支える中規模産地

神奈川県

-

作付面積:1.05千ha(前年比 -0.94%)

神奈川では都市部への供給を重視した近郊農業が中心です。作付面積はやや縮小していますが、品質の高さと安定供給が評価されており、特に京浜市場向けの契約栽培などが展開されています。

岩手県

-

作付面積:0.801千ha(前年比 -1.48%)

岩手では冷涼な気候を活かし、夏だいこんの栽培が主流です。降水量が比較的少なく、根菜類に適した土壌を持つ地域では、地域資源を活かした生産が継続中。ただし、中山間地の過疎化が課題です。

熊本県

-

作付面積:0.783千ha(前年比 -1.63%)

熊本はだいこん漬物や切干大根といった加工用途の原料供給地として重要です。気候も安定しており、生産者団体による出荷調整も進んでいますが、中小農家の離農がじわじわ進行しています。

将来の見通しと対策

今後の方向性

だいこんは日本全国で栽培される基本野菜であり、地域気候や収穫時期に応じたリレー出荷体制が築かれています。ただし、全国的には生産者の高齢化や収穫労力の大きさから緩やかな減少傾向が続くと予想されます。

今後の成長には以下の点が重要になります:

-

省力化のための機械導入やスマート農業

-

大規模経営体・法人の育成

-

契約栽培による価格安定とリスク回避

-

加工・業務用市場への対応強化

-

ブランド化・ふるさと納税や直売による付加価値

コメント