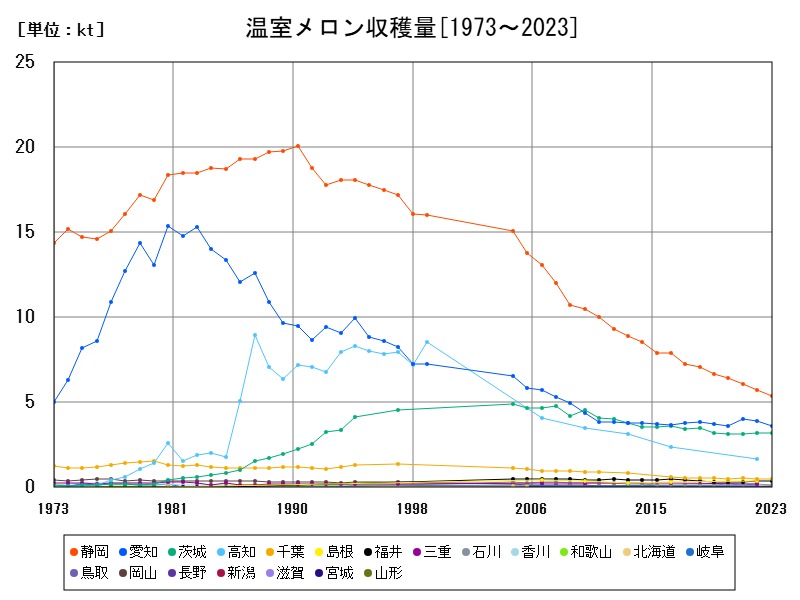

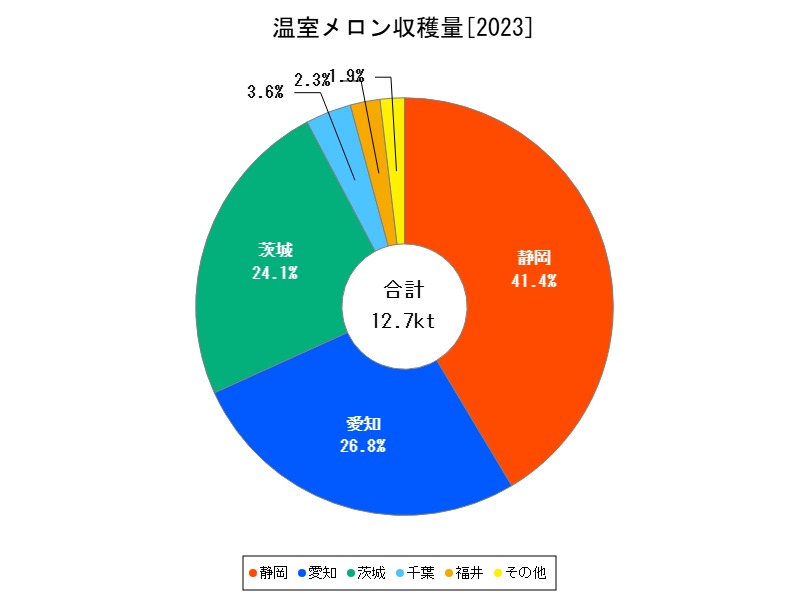

2023年の温室メロン収穫量は15.5千トンで前年比-5.5%。静岡・愛知・茨城の3県で全国の大半を占めるが、いずれも減少傾向。唯一、茨城と岡山は増加。高価格・高品質が求められる温室メロンは、省力化とブランド強化、若手支援が今後の鍵となる。

温室メロンの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 15.5 | 100 | -5.488 | |

| 1 | 静岡 | 5.35 | 34.52 | -6.469 |

| 2 | 愛知 | 3.59 | 23.16 | -8.418 |

| 3 | 茨城 | 3.21 | 20.71 | +0.313 |

| 4 | 千葉 | 0.481 | 3.103 | -3.8 |

| 5 | 福井 | 0.342 | 2.206 | -2.286 |

| 6 | 石川 | 0.157 | 1.013 | -19.07 |

| 7 | 鳥取 | 0.051 | 0.329 | -8.929 |

| 8 | 岡山 | 0.048 | 0.31 | +41.18 |

温室メロンの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.49 | 100 | -5.096 | |

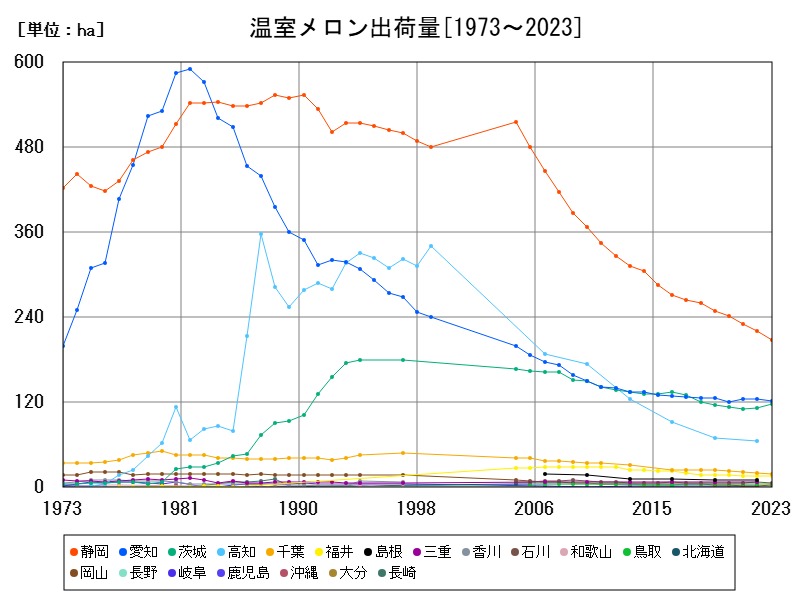

| 1 | 静岡 | 0.527 | 35.37 | -6.56 |

| 2 | 愛知 | 0.341 | 22.89 | -8.333 |

| 3 | 茨城 | 0.306 | 20.54 | +0.328 |

| 4 | 千葉 | 0.0452 | 3.034 | -4.034 |

| 5 | 福井 | 0.0292 | 1.96 | -2.341 |

| 6 | 石川 | 0.0147 | 0.987 | -18.33 |

| 7 | 鳥取 | 0.0047 | 0.315 | -9.615 |

| 8 | 岡山 | 0.0045 | 0.302 | +40.63 |

詳細なデータとグラフ

温室メロンの現状と今後

2023年の全国の温室メロン収穫量は15.5千トン、出荷量は14.9千トンで、前年に比べてそれぞれ約-5.5%、-5.1%の減少となっています。温室メロンは主に高価格帯のギフト市場向けとして生産され、天候に左右されにくい反面、生産コストが高く、省力化が難しいという課題も抱えています。

生産者の高齢化や設備投資負担が重なり、全国的には減少傾向が続いていますが、1部ではブランド力を活かした維持・回復の動きも見られます。

静岡県 ― 高級クラウンメロンの聖地としての地位

-

収穫量:5.35kt(前年比 -6.47%)

-

出荷量:0.527万t(前年比 -6.56%)

静岡県は温室メロンの代名詞とも言える存在であり、「クラウンメロン」などの高級ブランドが知られています。贈答市場や百貨店を中心とする販路が発達していますが、生産者の減少と栽培技術の継承難から、近年は減収傾向。

それでも高糖度・外観の整った単1果実生産という独自性を守ることで、他県との差別化が可能です。今後は若手生産者の確保や観光農業との連携が重要になります。

愛知県 ― 伝統の技術力と都市近郊型栽培

-

収穫量:3.59kt(前年比 -8.42%)

-

出荷量:0.341万t(前年比 -8.33%)

愛知県も温室メロンの伝統産地のひとつで、施設園芸が盛んな地域です。特に豊橋市周辺では、古くから環境制御型のメロン栽培が行われてきました。高齢化の進行と都市化による農地減少により、生産量は年々減っています。

しかし、愛知県では養液栽培やICT技術の導入が比較的進んでおり、中規模経営体による再編が期待されます。今後は、観光農園や直販との融合が成長の鍵となるでしょう。

茨城県 ― 東日本における安定供給地

-

収穫量:3.21kt(前年比 +0.31%)

-

出荷量:0.306万t(前年比 +0.33%)

唯1、2023年に微増を示したのが茨城県です。鉾田市などを中心に、露地・温室両方のメロン生産が盛んで、施設投資の更新が比較的進んでいます。

地理的にも首都圏への輸送効率に優れており、贈答需要と日常消費の両方に対応できる体制が評価されています。今後も温室施設の維持と若手後継者の育成により、安定的な増加が見込まれます。

千葉・福井・石川 ― 小規模生産地の現実と挑戦

千葉県

-

収穫量:0.481kt(前年比 -3.8%)

-

出荷量:0.0452万t(前年比 -4.03%)

千葉県は都市近郊という立地を活かし、小規模なハウス栽培が行われています。流通経路や需要は確保されていますが、施設老朽化と人手不足が課題です。

福井県

-

収穫量:0.342kt(前年比 -2.29%)

-

出荷量:0.0292万t(前年比 -2.34%)

福井は地域ブランドを持つ品種の温室メロン生産を行っていますが、担い手の高齢化と販路の限定性が影響し減少傾向。ただし直売所やふるさと納税によるブランド再評価の動きも見られます。

石川県

-

収穫量:0.157kt(前年比 -19.07%)

-

出荷量:0.0147万t(前年比 -18.33%)

大幅な減収となった石川県では、気候災害や施設更新の遅れが生産に打撃を与えています。これまで地域限定の需要に対応していた体制の再構築が急務です。

鳥取・岡山 ― 小規模でもブランド志向

鳥取県

-

収穫量:0.051kt(前年比 -8.93%)

-

出荷量:0.0047万t(前年比 -9.62%)

鳥取では、高級贈答品としての温室メロンにこだわった少量生産が継続中。品質優先のための生産縮小と見ることもできますが、今後の存続には販路拡大とブランド価値の再構築が必要です。

岡山県

-

収穫量:0.048kt(前年比 +41.18%)

-

出荷量:0.0045万t(前年比 +40.63%)

唯1、大幅な増加を示したのが岡山県です。これは新規就農者の3入や試験的な施設整備の成果と考えられます。ただし絶対量は依然として小さく、安定的な継続生産体制の構築が課題です。

今後の展望と課題

温室メロンの未来は「選ばれる高級品種」

温室メロンは露地メロンとは異なり、価格競争ではなくブランドと品質で差別化される市場に属します。そのため、収穫量よりも収益性とブランド維持が重視される傾向にあります。

今後の方向性としては:

-

スマート農業・環境制御技術の普及

-

観光農園や体験型販売との連携

-

贈答・ふるさと納税市場の活用

-

海外富裕層向け輸出の可能性

などが挙げられます。

課題:担い手と施設の老朽化

温室メロンは高い技能と管理精度が要求される作物であり、生産者の高齢化・設備の更新コスト・新規3入の困難さが全国的な共通課題です。行政支援や地域ブランド育成による後押しが不可欠となるでしょう。

コメント