1990年時点の夏スイカ収穫量は全国で741.9千トン、減少傾向に。熊本・千葉が主力産地で、山形や鳥取は品質志向で増加。茨城・新潟など一部では天候や構造的問題で大幅減。今後は省力化、ブランド化、産地分散が鍵となる。

夏スイカの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 741.9 | 100 | -1.159 | |

| 1 | 熊本 | 119 | 16.04 | -2.379 |

| 2 | 千葉 | 95.6 | 12.89 | -1.646 |

| 3 | 山形 | 49.1 | 6.618 | +4.468 |

| 4 | 鳥取 | 47.7 | 6.429 | +2.141 |

| 5 | 茨城 | 42.8 | 5.769 | -10.65 |

| 6 | 新潟 | 38.2 | 5.149 | -7.056 |

| 7 | 愛知 | 35.7 | 4.812 | -2.459 |

| 8 | 石川 | 30.1 | 4.057 | -0.66 |

| 9 | 鹿児島 | 24.6 | 3.316 | +9.333 |

| 10 | 長野 | 24.4 | 3.289 | +8.929 |

| 11 | 北海道 | 23.9 | 3.221 | +13.27 |

| 12 | 秋田 | 19.6 | 2.642 | -13.66 |

| 13 | 福井 | 19.2 | 2.588 | +2.674 |

| 14 | 青森 | 18.2 | 2.453 | +18.18 |

| 15 | 神奈川 | 17.3 | 2.332 | +12.34 |

| 16 | 大分 | 13.1 | 1.766 | -7.092 |

| 17 | 群馬 | 11.8 | 1.591 | +8.257 |

| 18 | 長崎 | 11.3 | 1.523 | -7.377 |

| 19 | 静岡 | 10.4 | 1.402 | -7.965 |

| 20 | 和歌山 | 8.47 | 1.142 | -2.644 |

| 21 | 兵庫 | 7.31 | 0.985 | -3.942 |

| 22 | 愛媛 | 7.01 | 0.945 | -9.897 |

| 23 | 福岡 | 5.99 | 0.807 | -11.26 |

| 24 | 奈良 | 5.51 | 0.743 | -0.899 |

| 25 | 山口 | 5.28 | 0.712 | +7.536 |

| 26 | 徳島 | 4.48 | 0.604 | +2.752 |

| 27 | 宮崎 | 4.38 | 0.59 | -18.59 |

| 28 | 広島 | 4.36 | 0.588 | -2.022 |

| 29 | 京都 | 4 | 0.539 | -0.249 |

| 30 | 三重 | 3.66 | 0.493 | -2.66 |

| 31 | 大阪 | 3.56 | 0.48 | +3.188 |

| 32 | 富山 | 3.54 | 0.477 | |

| 33 | 高知 | 3.27 | 0.441 | -15.94 |

| 34 | 香川 | 3.26 | 0.439 | -8.169 |

| 35 | 滋賀 | 3.21 | 0.433 | -5.03 |

| 36 | 岡山 | 2.97 | 0.4 | -6.309 |

| 37 | 岩手 | 1.73 | 0.233 | +6.135 |

| 38 | 福島 | 1.58 | 0.213 | +0.637 |

| 39 | 岐阜 | 1.35 | 0.182 | -4.93 |

| 40 | 島根 | 1.25 | 0.168 | -3.846 |

| 41 | 佐賀 | 1.19 | 0.16 | -41.09 |

| 42 | 埼玉 | 0.888 | 0.12 | -10.48 |

| 43 | 沖縄 | 0.684 | 0.0922 | -10.47 |

| 44 | 栃木 | 0.522 | 0.0704 | +6.748 |

| 45 | 宮城 | 0.362 | 0.0488 | -2.426 |

| 46 | 東京 | 0.239 | 0.0322 | -1.646 |

| 47 | 山梨 | 0.159 | 0.0214 | +8.163 |

夏スイカの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 62.86 | 100 | -0.648 | |

| 1 | 熊本 | 11.12 | 17.69 | -1.87 |

| 2 | 千葉 | 9.06 | 14.41 | -1.686 |

| 3 | 山形 | 4.41 | 7.016 | +4.736 |

| 4 | 鳥取 | 4.26 | 6.777 | +2.951 |

| 5 | 茨城 | 3.8 | 6.045 | -11.31 |

| 6 | 新潟 | 3.08 | 4.9 | -7.87 |

| 7 | 愛知 | 2.98 | 4.741 | -1.637 |

| 8 | 石川 | 2.6 | 4.136 | -2.593 |

| 9 | 長野 | 2.29 | 3.643 | +9.423 |

| 10 | 北海道 | 2.02 | 3.213 | +18.02 |

| 11 | 鹿児島 | 1.96 | 3.118 | +10.7 |

| 12 | 福井 | 1.73 | 2.752 | +1.075 |

| 13 | 秋田 | 1.72 | 2.736 | -14.93 |

| 14 | 青森 | 1.59 | 2.529 | +27.75 |

| 15 | 神奈川 | 1.59 | 2.529 | +12.79 |

| 16 | 群馬 | 1.07 | 1.702 | +7.972 |

| 17 | 大分 | 0.998 | 1.588 | -6.938 |

| 18 | 長崎 | 0.866 | 1.378 | -7.37 |

| 19 | 静岡 | 0.794 | 1.263 | -8.882 |

| 20 | 和歌山 | 0.724 | 1.152 | -0.495 |

| 21 | 愛媛 | 0.463 | 0.737 | -9.905 |

| 22 | 福岡 | 0.438 | 0.697 | -11.69 |

| 23 | 山口 | 0.355 | 0.565 | +12.27 |

| 24 | 宮崎 | 0.339 | 0.539 | -20.92 |

| 25 | 徳島 | 0.33 | 0.525 | +4.068 |

| 26 | 奈良 | 0.298 | 0.474 | -1.683 |

| 27 | 高知 | 0.294 | 0.468 | -19.34 |

| 28 | 京都 | 0.241 | 0.383 | +2.379 |

| 29 | 兵庫 | 0.185 | 0.294 | -3.696 |

| 30 | 香川 | 0.172 | 0.274 | -9.283 |

| 31 | 広島 | 0.162 | 0.258 | +0.684 |

| 32 | 三重 | 0.148 | 0.235 | +0.407 |

| 33 | 富山 | 0.131 | 0.208 | +6.939 |

| 34 | 岩手 | 0.116 | 0.185 | +12.29 |

| 35 | 大阪 | 0.111 | 0.177 | -0.09 |

| 36 | 滋賀 | 0.0914 | 0.145 | -1.296 |

| 37 | 岡山 | 0.0747 | 0.119 | -6.274 |

| 38 | 沖縄 | 0.0573 | 0.0912 | -6.525 |

| 39 | 福島 | 0.0454 | 0.0722 | -5.219 |

| 40 | 岐阜 | 0.0447 | 0.0711 | -1.974 |

| 41 | 埼玉 | 0.0337 | 0.0536 | -15.75 |

| 42 | 佐賀 | 0.029 | 0.0461 | -57.23 |

| 43 | 栃木 | 0.0253 | 0.0402 | +8.584 |

| 44 | 島根 | 0.0089 | 0.0142 | -8.247 |

| 45 | 山梨 | 0.0075 | 0.0119 | +7.143 |

| 46 | 東京 | 0.0043 | 0.00684 | -4.444 |

| 47 | 宮城 | 0.003 | 0.00477 | -6.25 |

詳細なデータとグラフ

夏スイカの現状と今後

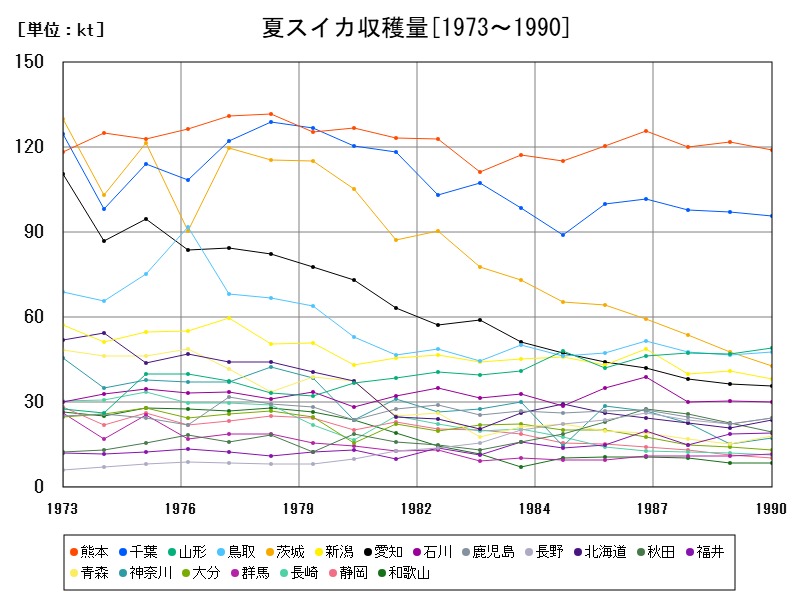

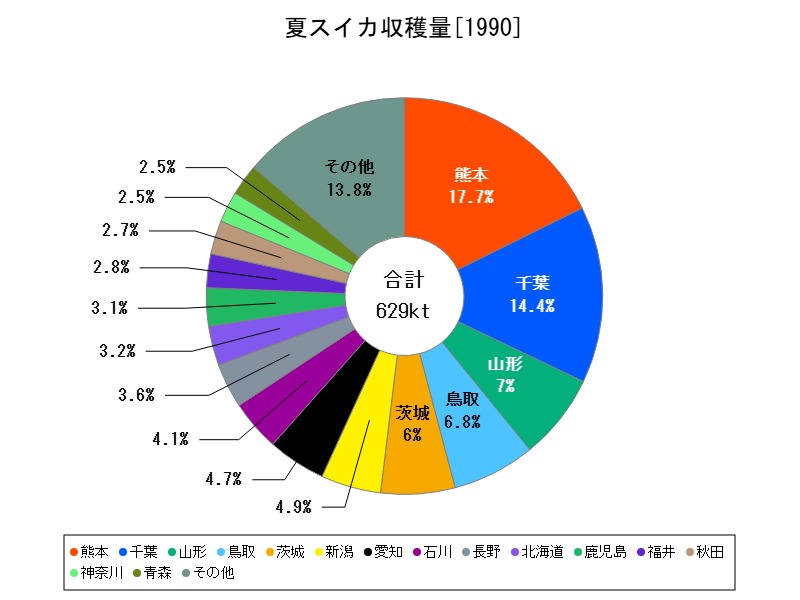

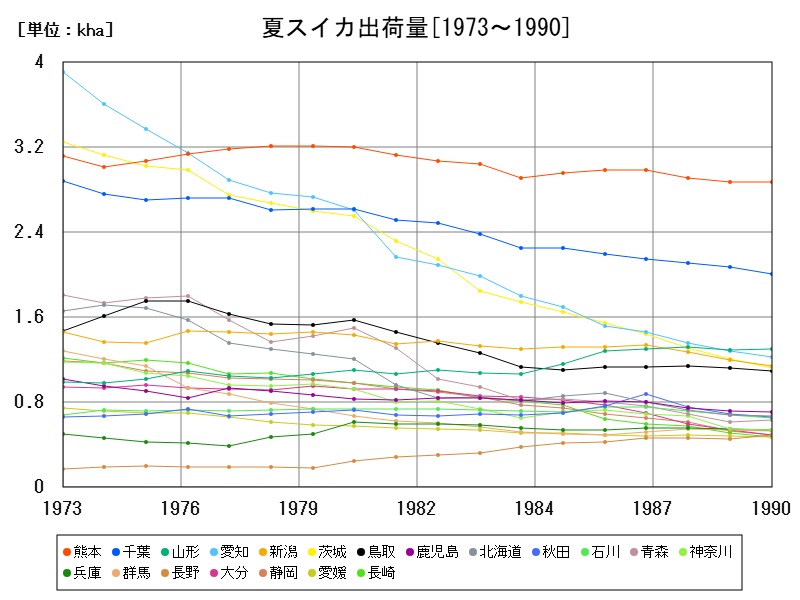

1990年時点での夏スイカの全国収穫量は741.9千トン、出荷量は62.86万トンでした。前年からの収穫量は-1.159%減、出荷量も-0.648%減と、わずかではあるものの減少傾向を見せています。

これは天候不順や栽培面積の変動だけでなく、品目の多様化による消費者需要の分散や、高齢化の兆しといった構造的な課題が影を落とし始めていた時期といえます。

熊本県 ― 安定供給を支えた温暖な気候と先進栽培

-

収穫量:119kt(全国1位、前年比 -2.379%)

-

出荷量:11.12万t(全国1位、前年比 -1.87%)

熊本は日本最大の夏スイカ生産地として、1980年代〜1990年代にかけて安定した供給体制を確立していました。温暖な気候と平坦な地形により、大規模な露地栽培が可能で、施設栽培も先進的に導入されていました。

1990年時点でやや減少傾向にありましたが、これは作付調整や気象の影響による1時的なもので、全国市場での需要は引き続き堅調でした。

千葉県 ― 首都圏に近接する利点と流通の強さ

-

収穫量:95.6kt(前年比 -1.646%)

-

出荷量:9.06万t(前年比 -1.686%)

千葉県は東京市場へのアクセスの良さを活かし、朝取りスイカの当日出荷が可能な流通体制を整えていました。特に房総半島地域では砂地を利用した高糖度スイカの生産が盛んでした。

減少幅は軽微で、需要に合わせた生産調整や技術的な安定性があり、地産地消型のモデルとして先進的な県です。

山形県・鳥取県 ― 高冷地・乾燥地域の品質重視型

山形県

-

収穫量:49.1kt(前年比 +4.468%)

-

出荷量:4.41万t(前年比 +4.736%)

「尾花沢スイカ」に代表される山形県は、昼夜の寒暖差による高糖度スイカが特徴で、品質志向の生産体制が形成されていました。1990年時点ではむしろ収穫量が増加しており、ブランド確立への機運が高まっていた時期です。

鳥取県

-

収穫量:47.7kt(前年比 +2.141%)

-

出荷量:4.26万t(前年比 +2.951%)

鳥取砂丘に代表される乾燥地農業を活かした高品質スイカの栽培が特徴で、1990年には安定的な増収傾向。単価重視・品質志向の産地として、消費者ニーズの変化にも応じやすい地盤を築いていました。

茨城・新潟・愛知 ― 調整局面に入った生産地

これらの県では、1990年に入って明確な減少傾向が見られます。

-

茨城:-10.65%(出荷量 -11.31%)

-

新潟:-7.056%(出荷量 -7.87%)

-

愛知:-2.459%(出荷量 -1.637%)

これらの動きは、いずれも気候的なリスク(梅雨、冷夏など)や市場価格の低迷による作付制限、もしくは他作物への転作が背景にあります。特に茨城では露地栽培から施設栽培への転換が遅れた地域が影響を受けたと考えられます。

石川・鹿児島・長野 ― 地域性を活かした特色ある産地

石川県

-

収穫量:30.1kt(前年比 -0.66%)

-

出荷量:2.6万t(前年比 -2.593%)

北陸地方におけるスイカ栽培の中心。減少は小幅にとどまっており、中小規模の農家が技術と品質で勝負するモデルが維持されていました。

鹿児島県

-

収穫量:24.6kt(前年比 +9.333%)

-

出荷量:データなし(ランク外)

温暖な気候と冬春どりから夏どりへの切り替えの柔軟性で大幅増収を果たしており、他産地との時期差を活かした栽培戦略が進んでいた時期です。

長野県

-

収穫量:24.4kt(前年比 +8.929%)

-

出荷量:2.29万t(前年比 +9.423%)

高原地帯の冷涼な気候を活かし、真夏の需要ピークにマッチするスイカを出荷しており、当時は拡大基調にありました。水はけと日照のバランスがよく、品質面での優位性がありました。

将来予測(1990年当時における展望)

1990年時点で既に、以下のような将来課題と展望が浮かび上がっていました:

作付面積の縮小と高齢化

既に農業従事者の高齢化は始まっており、スイカのような重量野菜の収穫作業は敬遠され始めていました。今後の持続には省力化・機械化の推進が不可欠と見られていました。

高品質化とブランド化の加速

需要の横ばい化を見越して、「尾花沢スイカ」「鳥取スイカ」などの地域ブランド化が予測されており、実際その後の展開でもブランド重視が顕著になりました。

栽培時期と地域分散

気候リスク分散のため、産地リレー型の全国供給体制の整備が求められていました。これにより、春〜夏〜秋の需要を満たす体制が視野に入っていました。

要約(200文字)

1990年時点の夏スイカ収穫量は全国で741.9千トン、減少傾向に。熊本・千葉が主力産地で、山形や鳥取は品質志向で増加。茨城・新潟など1部では天候や構造的問題で大幅減。今後は省力化、ブランド化、産地分散が鍵となる。

コメント