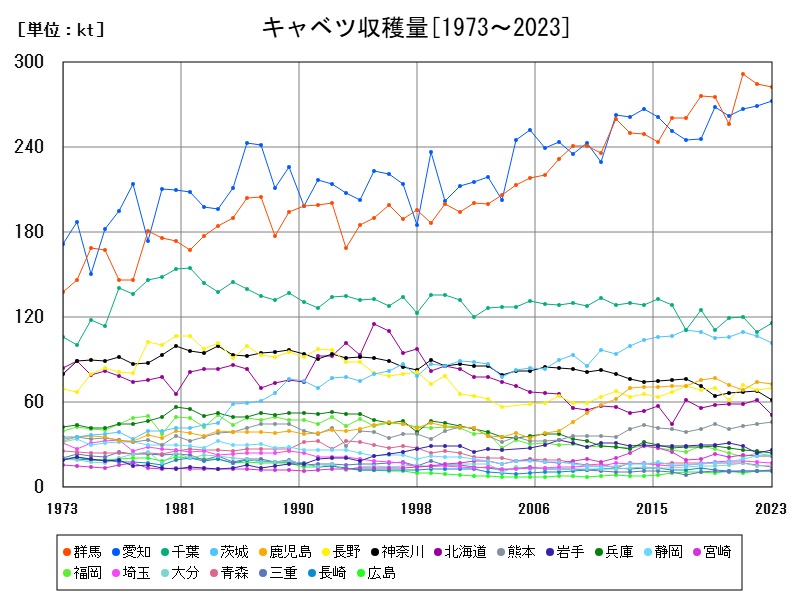

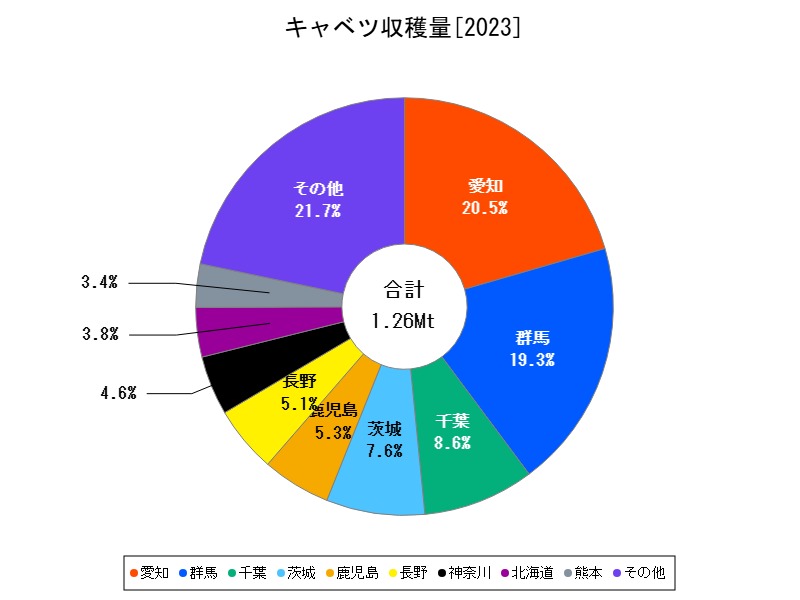

2023年のキャベツ全国収穫量は143.4万トンでやや減少。群馬と愛知が二大拠点として競合し、千葉・長野・熊本などが安定生産を支える。一方、北海道や神奈川は気象・都市化の影響で減少。今後は気象対策とスマート農業導入が鍵となる。

キャベツの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1434 | 100 | -1.646 | |

| 1 | 群馬 | 282.9 | 19.73 | -0.562 |

| 2 | 愛知 | 272.7 | 19.02 | +1.413 |

| 3 | 千葉 | 116 | 8.089 | +5.839 |

| 4 | 茨城 | 101.6 | 7.085 | -4.958 |

| 5 | 鹿児島 | 72.9 | 5.084 | -2.148 |

| 6 | 長野 | 70 | 4.881 | +2.041 |

| 7 | 神奈川 | 61.6 | 4.296 | -9.01 |

| 8 | 北海道 | 50.7 | 3.536 | -17.83 |

| 9 | 熊本 | 46 | 3.208 | +2.679 |

| 10 | 岩手 | 26.3 | 1.834 | +9.129 |

| 11 | 兵庫 | 24.4 | 1.702 | -5.426 |

| 12 | 静岡 | 22.8 | 1.59 | +3.636 |

| 13 | 宮崎 | 22.3 | 1.555 | +1.826 |

| 14 | 福岡 | 21.9 | 1.527 | -10.25 |

| 15 | 埼玉 | 17.2 | 1.199 | -3.911 |

| 16 | 大分 | 15.6 | 1.088 | +2.632 |

| 17 | 青森 | 14.6 | 1.018 | -8.176 |

| 18 | 三重 | 11.9 | 0.83 | +3.478 |

| 19 | 長崎 | 11.6 | 0.809 | +1.754 |

| 20 | 広島 | 11.6 | 0.809 | +0.87 |

| 21 | 岡山 | 11.2 | 0.781 | -11.81 |

| 22 | 愛媛 | 10.6 | 0.739 | -10.92 |

| 23 | 滋賀 | 10.3 | 0.718 | +4.675 |

| 24 | 香川 | 9.71 | 0.677 | -1.521 |

| 25 | 大阪 | 8.64 | 0.603 | -5.985 |

| 26 | 山口 | 7.22 | 0.503 | -3.347 |

| 27 | 徳島 | 6.83 | 0.476 | +1.637 |

| 28 | 佐賀 | 6.61 | 0.461 | -17.06 |

| 29 | 東京 | 6.46 | 0.45 | -5 |

| 30 | 京都 | 6.33 | 0.441 | -5.381 |

| 31 | 秋田 | 5.88 | 0.41 | -20.54 |

| 32 | 和歌山 | 5.73 | 0.4 | -7.431 |

| 33 | 島根 | 5.47 | 0.381 | -8.528 |

| 34 | 宮城 | 4.67 | 0.326 | -26.22 |

| 35 | 鳥取 | 3.67 | 0.256 | -2.394 |

| 36 | 山梨 | 3.07 | 0.214 | -17.47 |

| 37 | 福井 | 2.6 | 0.181 | -19 |

| 38 | 富山 | 2.31 | 0.161 | -2.941 |

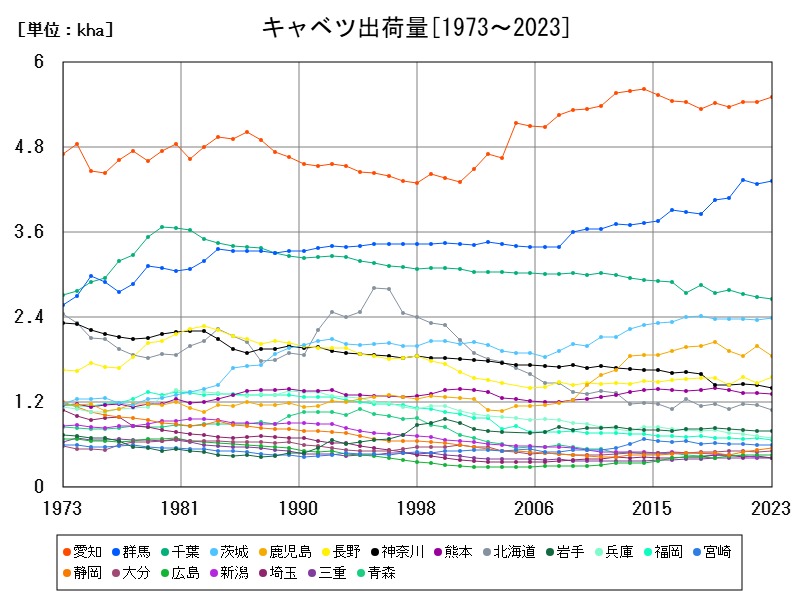

キャベツの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 129.1 | 100 | -1.45 | |

| 1 | 愛知 | 25.84 | 20.02 | +1.812 |

| 2 | 群馬 | 24.31 | 18.83 | -0.0411 |

| 3 | 千葉 | 10.86 | 8.412 | +5.745 |

| 4 | 茨城 | 9.61 | 7.444 | -4.851 |

| 5 | 鹿児島 | 6.68 | 5.174 | -2.053 |

| 6 | 長野 | 6.48 | 5.019 | +2.047 |

| 7 | 神奈川 | 5.78 | 4.477 | -9.404 |

| 8 | 北海道 | 4.82 | 3.734 | -17.32 |

| 9 | 熊本 | 4.23 | 3.277 | +2.67 |

| 10 | 岩手 | 2.38 | 1.844 | +9.677 |

| 11 | 静岡 | 2.15 | 1.665 | +3.865 |

| 12 | 兵庫 | 2.07 | 1.603 | -5.479 |

| 13 | 宮崎 | 2.03 | 1.572 | +1.5 |

| 14 | 福岡 | 1.97 | 1.526 | -10.45 |

| 15 | 埼玉 | 1.41 | 1.092 | -4.082 |

| 16 | 大分 | 1.35 | 1.046 | +3.053 |

| 17 | 青森 | 1.26 | 0.976 | -8.696 |

| 18 | 岡山 | 0.999 | 0.774 | -11.59 |

| 19 | 長崎 | 0.989 | 0.766 | +1.54 |

| 20 | 三重 | 0.936 | 0.725 | +3.084 |

| 21 | 滋賀 | 0.907 | 0.703 | +5.22 |

| 22 | 愛媛 | 0.898 | 0.696 | -11.96 |

| 23 | 香川 | 0.884 | 0.685 | -1.559 |

| 24 | 広島 | 0.868 | 0.672 | +1.166 |

| 25 | 大阪 | 0.803 | 0.622 | -5.64 |

| 26 | 山口 | 0.616 | 0.477 | -3.145 |

| 27 | 東京 | 0.592 | 0.459 | -4.976 |

| 28 | 徳島 | 0.59 | 0.457 | +1.375 |

| 29 | 佐賀 | 0.548 | 0.424 | -16.97 |

| 30 | 京都 | 0.538 | 0.417 | +0.561 |

| 31 | 和歌山 | 0.515 | 0.399 | -6.872 |

| 32 | 島根 | 0.443 | 0.343 | -8.471 |

| 33 | 秋田 | 0.37 | 0.287 | -20.77 |

| 34 | 宮城 | 0.327 | 0.253 | -27.97 |

| 35 | 山梨 | 0.271 | 0.21 | -17.38 |

| 36 | 福井 | 0.237 | 0.184 | -16.25 |

| 37 | 鳥取 | 0.197 | 0.153 | -2.956 |

| 38 | 富山 | 0.187 | 0.145 | -2.604 |

詳細なデータとグラフ

キャベツの現状と今後

2023年のキャベツ全国収穫量は143.4万トン(1,434kt)、出荷量は129.1万トンとなり、いずれも前年比で-1.646%、-1.45%とやや減少しました。キャベツは日本の代表的な葉菜類のひとつで、4季を通じた供給体制と地域ごとの作型分業が確立されている点が最大の特徴です。

栽培は春まき・秋まき・冬どり・夏どりなどの作型があり、地域ごとに適した時期に生産を担っています。そのため、1県だけで日本を支えるのではなく、全国でリレー栽培される構造となっています。

東西の2大拠点―群馬県と愛知県の競り合い

群馬県(収穫量282.9kt/-0.562%、出荷量24.31万t/-0.0411%)

愛知県(収穫量272.7kt/+1.413%、出荷量25.84万t/+1.812%)

群馬県と愛知県は、日本のキャベツ供給の中核を担う「2大拠点」です。群馬は冷涼な高原地帯を活かした夏秋どりが中心で、特に嬬恋村を中心とする夏キャベツの産地として全国的に有名です。生産の中心は露地栽培であり、安定した品質と大量出荷が特徴です。

1方、愛知県は温暖な気候と多様な作型を併せ持ち、冬春キャベツの1大産地です。機械化が進み、年内出荷・年明け出荷の両方で高シェアを維持しています。2023年は両県とも高水準を維持しましたが、愛知がわずかに上回りました。

千葉県・茨城県など関東の中核産地

千葉県(収穫量116kt/+5.839%、出荷量10.86万t/+5.745%)

茨城県(収穫量101.6kt/-4.958%、出荷量9.61万t/-4.851%)

千葉県は、冬キャベツ・春キャベツの重要産地であり、東京都心に近い立地を活かした鮮度流通と市場対応力が強みです。2023年は前年比約6%の増加となっており、天候安定や生産体制の維持が奏功したと考えられます。

茨城県は夏・秋・冬キャベツの供給地としての役割を持っていますが、2023年は天候不順や高温による品質・収量の低下があり、収穫・出荷ともに約5%の減少となりました。

冬場供給を支える鹿児島県

鹿児島県(収穫量72.9kt/-2.148%、出荷量6.68万t/-2.053%)

鹿児島県は、冬季に露地でキャベツを出荷できる稀有な地域です。関東・関西圏が冬期の露地栽培に不向きなため、冬どりキャベツの需給を下支えする役割があります。2023年はやや減少しましたが、温暖な気候を活かした作型の強みは健在です。

冷涼気候を活かす長野・北海道

長野県(収穫量70kt/+2.041%、出荷量6.48万t/+2.047%)

北海道(収穫量50.7kt/-17.83%、出荷量4.82万t/-17.32%)

長野県は、標高差を活かした夏秋キャベツの供給拠点で、2023年は好天と安定した生産が反映されて微増傾向にあります。特に軽井沢や佐久地域などは良質なキャベツで知られています。

1方、北海道は夏限定の短期集中型栽培で、7~9月にかけて大量出荷します。2023年は天候不順や収量低下の影響で約18%の大幅減少となりました。気象リスクの高まりが露呈した年でもあります。

都市近郊型・補完型の産地(神奈川・熊本・岩手)

神奈川県(収穫量61.6kt/-9.01%、出荷量5.78万t/-9.404%)

熊本県(収穫量46kt/+2.679%、出荷量4.23万t/+2.67%)

岩手県(収穫量26.3kt/+9.129%、出荷量2.38万t/+9.677%)

神奈川県は、首都圏近郊の安定供給地ですが、都市化と高齢化により生産量は減少傾向にあります。2023年も前年比約9%の大幅減となっており、今後も縮小が見込まれます。

熊本県は、秋冬期の出荷で鹿児島と補完的な関係にあります。2023年は順調な作柄により微増で、今後も温暖地の供給力強化が期待されます。

岩手県は冷涼地の利を活かした夏どり中心の産地であり、2023年は大幅な増加(+9.1%)を記録。気象条件が揃えば、潜在力の高い産地といえます。

将来展望と課題

気象変動の影響

2023年は北海道や神奈川などで気象変動による収量減が顕著であり、今後は気候適応型品種や灌漑技術の普及が不可欠です。特に高温対策と降雨リスク回避が焦点となります。

労働力と省力化

キャベツは1斉収穫・1斉出荷の傾向が強く、労働力依存度が高い作物です。収穫支援ロボットや自動包装・選果設備の導入など、スマート農業の拡大が喫緊の課題です。

価格変動と契約栽培の普及

需給バランスの乱れによる価格変動も頻発しており、契約栽培による安定出荷体制の構築が期待されています。とくに外食・中食・加工業界との連携が今後重要になります。

コメント