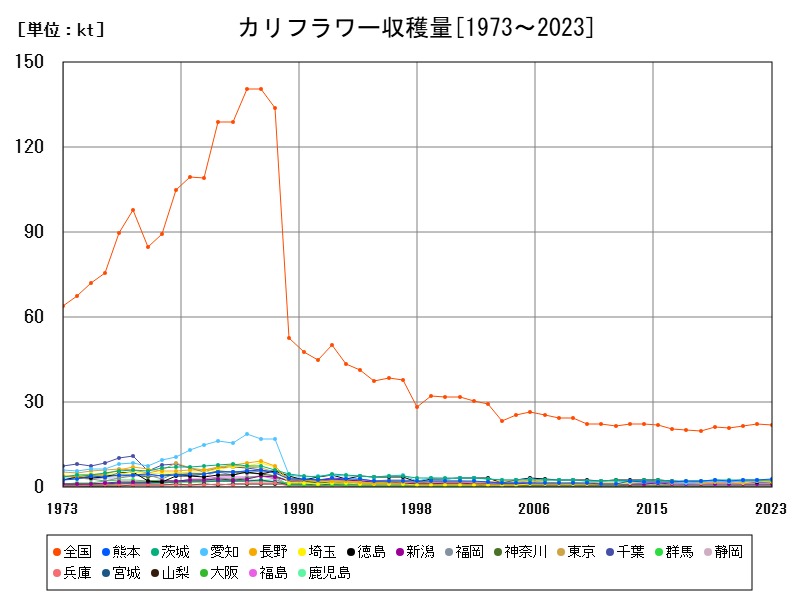

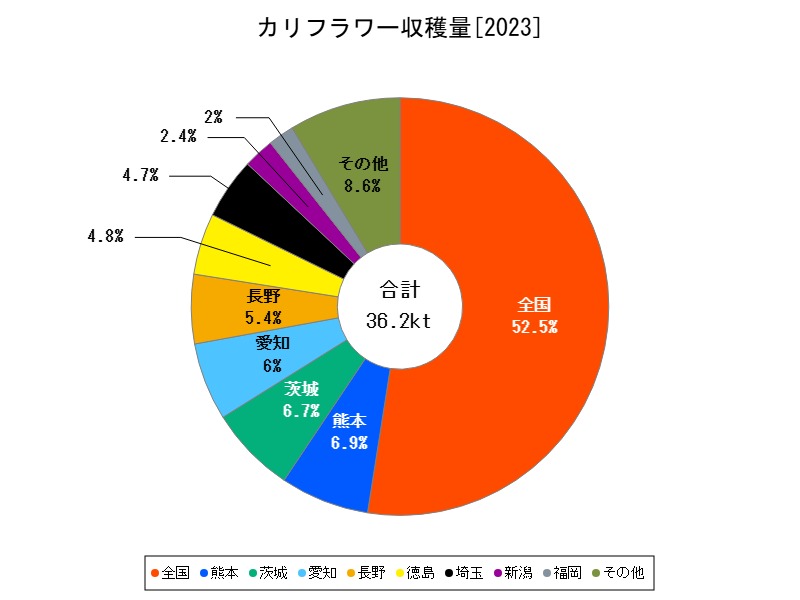

2023年のカリフラワー全国収穫量は22.1千トンで微減傾向。熊本が全国1位に上昇し、茨城・愛知・長野も高水準を維持。一方で新潟や福岡では気象リスクや高齢化による生産減少が顕著。今後は付加価値品種の導入やスマート農業の普及が鍵。

カリフラワーの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 22.1 | 100 | -0.45 | |

| 1 | 熊本 | 2.86 | 12.94 | +11.72 |

| 2 | 茨城 | 2.59 | 11.72 | -2.632 |

| 3 | 愛知 | 2.43 | 11 | +3.846 |

| 4 | 長野 | 2.13 | 9.638 | +3.398 |

| 5 | 埼玉 | 1.95 | 8.824 | -5.34 |

| 6 | 徳島 | 1.87 | 8.462 | -2.094 |

| 7 | 新潟 | 1.06 | 4.796 | -13.11 |

| 8 | 福岡 | 0.83 | 3.756 | -4.598 |

| 9 | 神奈川 | 0.655 | 2.964 | -2.385 |

| 10 | 東京 | 0.51 | 2.308 | -4.135 |

| 11 | 千葉 | 0.502 | 2.271 | -0.199 |

| 12 | 群馬 | 0.497 | 2.249 | -5.871 |

| 13 | 静岡 | 0.44 | 1.991 | -3.93 |

| 14 | 大阪 | 0.213 | 0.964 | +7.035 |

| 15 | 福島 | 0.208 | 0.941 | -6.306 |

| 16 | 山形 | 0.183 | 0.828 | -17.94 |

| 17 | 北海道 | 0.179 | 0.81 | -5.291 |

| 18 | 秋田 | 0.167 | 0.756 | -6.18 |

| 19 | 岡山 | 0.106 | 0.48 | -27.89 |

カリフラワーの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.9 | 100 | -1.042 | |

| 1 | 熊本 | 0.249 | 13.11 | +11.66 |

| 2 | 茨城 | 0.244 | 12.84 | -2.789 |

| 3 | 愛知 | 0.218 | 11.47 | +3.81 |

| 4 | 長野 | 0.194 | 10.21 | +3.743 |

| 5 | 徳島 | 0.172 | 9.053 | -2.273 |

| 6 | 埼玉 | 0.171 | 9 | -5 |

| 7 | 新潟 | 0.086 | 4.526 | -15.69 |

| 8 | 福岡 | 0.073 | 3.842 | -6.049 |

| 9 | 神奈川 | 0.0614 | 3.232 | -2.385 |

| 10 | 東京 | 0.0504 | 2.653 | -3.448 |

| 11 | 千葉 | 0.046 | 2.421 | +0.656 |

| 12 | 群馬 | 0.0439 | 2.311 | -5.794 |

| 13 | 静岡 | 0.0345 | 1.816 | -3.9 |

| 14 | 大阪 | 0.02 | 1.053 | +8.108 |

| 15 | 北海道 | 0.0171 | 0.9 | -6.044 |

| 16 | 福島 | 0.0105 | 0.553 | -6.25 |

| 17 | 山形 | 0.0103 | 0.542 | -18.25 |

| 18 | 秋田 | 0.0097 | 0.511 | -5.825 |

| 19 | 岡山 | 0.009 | 0.474 | -28 |

詳細なデータとグラフ

カリフラワーの現状と今後

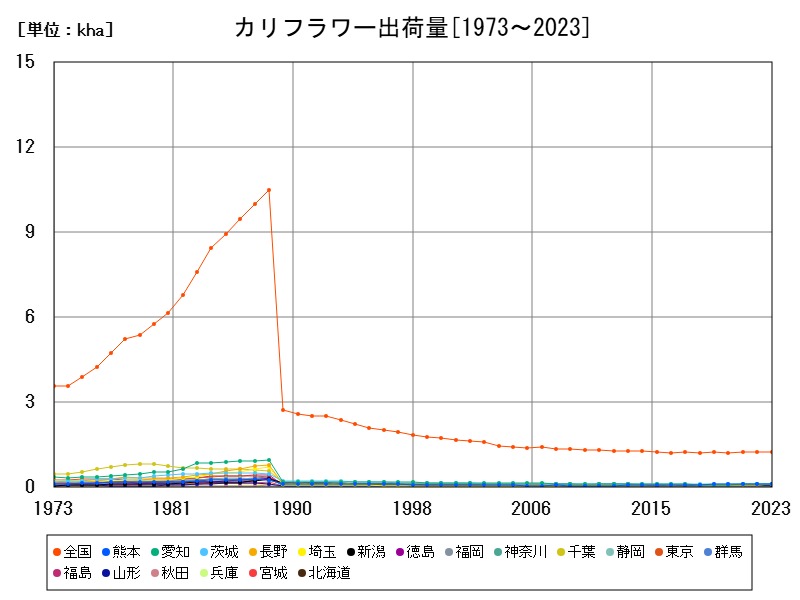

2023年の全国のカリフラワー収穫量は22.1千トン、出荷量は1.9万トンで、前年比ではそれぞれ-0.45%、-1.042%の微減となりました。全体としては比較的安定した生産水準にあるものの、多くの都道府県では気象変動や労働力不足、作付面積の縮小が影響し、微減傾向が続いています。

カリフラワーは冷涼な気候を好み、主に秋冬野菜として栽培される露地作物であり、気候適応力と出荷調整力が問われる作物でもあります。ブロッコリーとの競合もあり、消費面でも工夫が必要な野菜です。

西日本をけん引する熊本県の台頭

熊本県(収穫量2.86kt/+11.72%、出荷量0.249万t/+11.66%)

熊本県は、2023年の収穫量・出荷量ともに全国1位に躍り出ており、かつ前年比10%以上の大幅増加を記録しました。これは、冬期の温暖な気候とハウス導入の進展、規模拡大による集約化が進んでいるためと見られます。9州では近年、冬場の葉物や花蕾系野菜の栽培が盛んになっており、ブロッコリーとの輪作体制も背景にあります。

今後も、気候優位性と出荷タイミングの柔軟さを活かし、安定供給地としての存在感を高めることが予想されます。

伝統産地・茨城県の粘り強い生産

茨城県(収穫量2.59kt/-2.632%、出荷量0.244万t/-2.789%)

茨城県は伝統的なカリフラワーの産地で、関東近郊の消費地に近い利点があります。2023年はやや減少しましたが、依然として全国2位の生産量を誇り、春・秋の2期作を活用した効率的な栽培体系が強みです。

今後は、担い手の高齢化と市場価格の変動が生産の鍵を握るため、スマート農業技術の導入や法人化による経営安定化が求められます。

加工・業務用需要に応える愛知・長野

愛知県(収穫量2.43kt/+3.846%、出荷量0.218万t/+3.81%)

長野県(収穫量2.13kt/+3.398%、出荷量0.194万t/+3.743%)

愛知県と長野県は、中部内陸地域の冷涼な気候を活かした産地であり、ともに2023年は前年比3%以上の増加となっています。これらの地域では、契約栽培や加工・業務用としての供給が多く、生産が比較的安定しています。

特に長野では、夏秋期の出荷に特化した産地形成が進んでおり、出荷時期をずらすことで市場価格の安定を狙う傾向があります。

出荷量は高水準も減少傾向が続く徳島・埼玉

徳島県(収穫量1.87kt/-2.094%、出荷量0.172万t/-2.273%)

埼玉県(収穫量1.95kt/-5.34%、出荷量0.171万t/-5.0%)

徳島・埼玉両県は、関西・関東の大消費地に近い物流利点を活かした出荷型産地です。2023年はともに微減~中程度の減少となっており、夏期の高温・気象リスクと作業コストの上昇が影響していると考えられます。

出荷体制や市場とのパイプは強いため、今後は省力化やスマート農業導入により効率的な生産維持が期待されます。

厳しい減少傾向にある新潟・福岡・神奈川・東京

新潟県(収穫量1.06kt/-13.11%、出荷量0.086万t/-15.69%)

福岡県(収穫量0.83kt/-4.598%、出荷量0.073万t/-6.049%)

神奈川県(収穫量0.655kt/-2.385%、出荷量0.0614万t/-2.385%)

東京都(収穫量0.51kt/-4.135%、出荷量0.0504万t/-3.448%)

これらの地域では、面積減少や高齢化、土地利用の転換(宅地化や他作物への切り替え)が影響しており、2023年は軒並み収穫・出荷とも減少しました。特に新潟では、気候リスクによる減収が顕著で、回復には時間がかかる見通しです。

神奈川・東京など都市近郊では、小規模・直売主体の経営が中心となっており、数量的な役割は限定的になる傾向が強まっています。

今後の展望と課題

消費構造の変化とブロッコリーとの競合

カリフラワーはかつて高級野菜として人気でしたが、現在はブロッコリーの普及と比較されがちで、消費量が伸び悩む傾向があります。今後は、加工用や冷凍食品としての需要開拓、付加価値の高い品種(紫カリフラワーなど)の導入が重要です。

気象変動と栽培技術の進化

高温や霜の影響を受けやすいカリフラワーは、気象対応型の品種選定や施設導入による対応が求められます。とくに出荷時期の分散・収穫適期の安定化が生産維持のカギです。

労働力確保と経営体の再構築

収穫・選別に手間がかかる作物であるため、若手農業者の育成や労働力の機械化支援が欠かせません。また、契約栽培や共同出荷体制の強化により、収益の安定と価格維持を図る動きも加速すると考えられます。

コメント