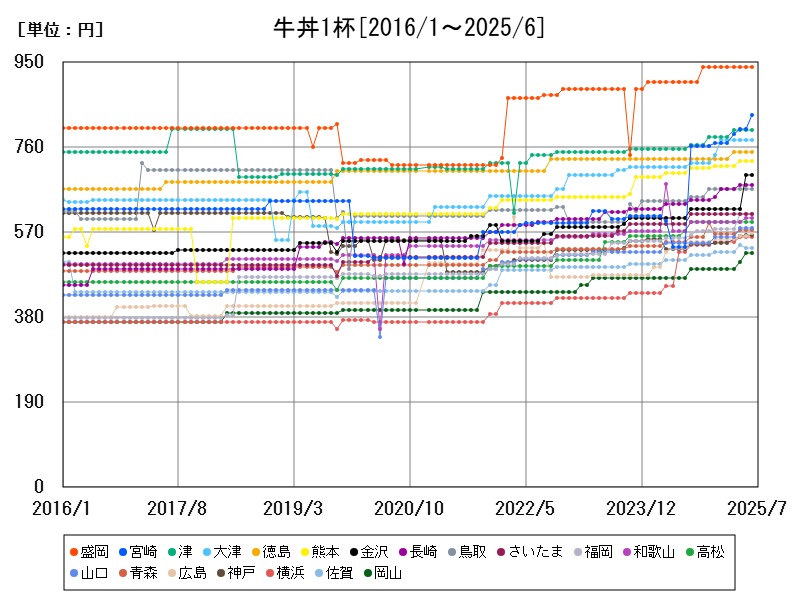

日本の牛丼1杯の価格は、地域によって大きな差があり、盛岡や宮崎、津では高水準を示しています。特に宮崎は前年比+48.98%と急上昇し、仕入れ価格や人件費、エネルギーコストの上昇が背景にあります。一方、さいたまなどはチェーン店競争が激しく、価格が抑えられています。全体として今後も緩やかな上昇が予測されます。

都市別の牛丼1杯の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 559.4 | +7.429 | |

| 1 | 盛岡 | 940 | +3.638 |

| 2 | 宮崎 | 833 | +55.12 |

| 3 | 津 | 799 | +5.688 |

| 4 | 大津 | 776 | +8.38 |

| 5 | 徳島 | 750 | +2.319 |

| 6 | 熊本 | 729 | +3.698 |

| 7 | 金沢 | 699 | +16.11 |

| 8 | 長崎 | 676 | +6.793 |

| 9 | 鳥取 | 666 | +4.225 |

| 10 | さいたま | 611 | +3.735 |

| 11 | 福岡 | 610 | +9.515 |

| 12 | 和歌山 | 603 | +5.236 |

| 13 | 高松 | 592 | +5.338 |

| 14 | 山口 | 580 | +6.033 |

| 15 | 青森 | 576 | +4.918 |

| 16 | 広島 | 569 | +6.554 |

| 17 | 神戸 | 564 | +5.816 |

| 18 | 横浜 | 559 | +6.072 |

| 19 | 佐賀 | 536 | +5.305 |

| 20 | 岡山 | 523 | +11.99 |

| 21 | 鹿児島 | 498 | +6.41 |

| 22 | 札幌 | 498 | +10.42 |

| 23 | 名古屋 | 498 | +6.41 |

| 24 | 福井 | 492 | +8.132 |

| 25 | 松山 | 492 | +8.132 |

| 26 | 大分 | 492 | -11.03 |

| 27 | 那覇 | 489 | +11.39 |

| 28 | 東京都区部 | 488 | +4.721 |

| 29 | 大阪 | 487 | +9.685 |

| 30 | 高知 | 486 | +9.707 |

| 31 | 秋田 | 486 | +9.707 |

| 32 | 松江 | 486 | +9.707 |

| 33 | 宇都宮 | 486 | -8.818 |

| 34 | 静岡 | 485 | +8.989 |

| 35 | 甲府 | 485 | +8.989 |

| 36 | 千葉 | 484 | +9.502 |

| 37 | 京都 | 483 | +10.27 |

| 38 | 長野 | 479 | +10.62 |

| 39 | 福島 | 479 | +10.62 |

| 40 | 水戸 | 479 | +10.62 |

| 41 | 新潟 | 479 | +10.62 |

| 42 | 山形 | 479 | +10.62 |

| 43 | 富山 | 479 | +10.62 |

| 44 | 奈良 | 479 | -15.37 |

| 45 | 前橋 | 479 | +10.62 |

| 46 | 仙台 | 479 | +6.208 |

| 47 | 岐阜 | 473 | +12.62 |

詳細なデータとグラフ

牛丼の小売価格の相場と推移

牛丼は、日本において庶民的な外食メニューの代表格であり、その価格は各都市の物価水準や流通コスト、地域経済の実情を映す指標の1つとなっています。今回のデータ(2016年1月~2025年5月)では、牛丼1杯あたりの全国平均は558.5円であり、都市別ではかなり大きな差が見られます。

価格が高い都市の傾向 ― 盛岡・宮崎・津の特徴

価格が最も高い盛岡市(940円)は、全国平均を大きく上回っており、地方都市でありながら外食価格が高めの傾向が顕著です。理由としては、①大手チェーンが進出しづらい立地による競争の少なさ、②仕入れ・物流コストの高さ、③地場資本の個人経営飲食店が主流であること、などが挙げられます。

宮崎市(800円)は、前年比+48.98%という突出した上昇率を示しており、特異な事例です。この背景には、牛肉価格の高騰や原材料・燃料費の急増、人件費の上昇が同時に進行した可能性があります。加えて、宮崎県は畜産県でありながら、地元産の高品質牛を使う傾向が強い場合、価格が跳ね上がる傾向があります。

津市(799円)や大津市(776円)も価格帯として高く、関西~中部圏の地方中核都市における外食物価の上昇が見られます。これらの都市もまた、チェーン店の価格競争が緩やかであることが高価格化の1因と考えられます。

中間層都市の動向 ― 徳島・熊本・金沢など

徳島市(750円)や熊本市(729円)、金沢市(699円)は、全国平均を大きく超えるものの、極端な価格ではありません。金沢市は+16.11%と上昇率が高く、観光需要の高まりやインバウンド対応のための価格調整が影響している可能性があります。

徳島や熊本は、農業・畜産物の生産地であると同時に、食文化が独自に発展しているため、牛丼といえどもチェーン型よりも地場飲食店主導の価格形成があり得ます。

相場の低い都市 ― 鳥取・さいたまの安定傾向

鳥取市(666円)やさいたま市(611円)は、比較的価格が抑えられている地域です。さいたま市に関しては、首都圏に位置するため大手チェーン店が密集しており、価格競争が強く、標準化された安価な牛丼価格が維持されています。鳥取市も競合店舗が複数存在することで、価格が高騰しづらい状況が続いていると考えられます。

また、これらの都市では前年比の価格上昇率も比較的穏やかで、物価全体の上昇幅が他都市より抑えられている可能性もあります。

価格上昇の全体要因 ― 原材料・人件費・エネルギーコスト

牛丼価格の上昇要因として、以下の3点が全国共通で影響を及ぼしていると推察されます。

-

牛肉の仕入れ価格の高騰 世界的な畜産飼料価格の上昇、円安による輸入肉のコスト増などが直接影響しています。

-

人件費の上昇 最低賃金の引き上げや人手不足による人件費の増大が、飲食業界全体に波及しています。

-

エネルギー・物流コストの上昇 燃料費の高騰や運送業界の「2024年問題」による物流コストの増大が、原材料から店舗運営全体にかかる費用を押し上げています。

これらの要因は地域ごとに程度の差はありますが、全国的に牛丼の価格上昇をもたらしています。

今後の展望と懸念

2025年以降も、円安やインフレ圧力、最低賃金のさらなる上昇などにより、牛丼価格は全国的にゆるやかな上昇傾向を続けると見られます。都市によっては、地場経済の疲弊と連動して外食産業の構造が変化し、価格が2極化する可能性もあります。

コメント