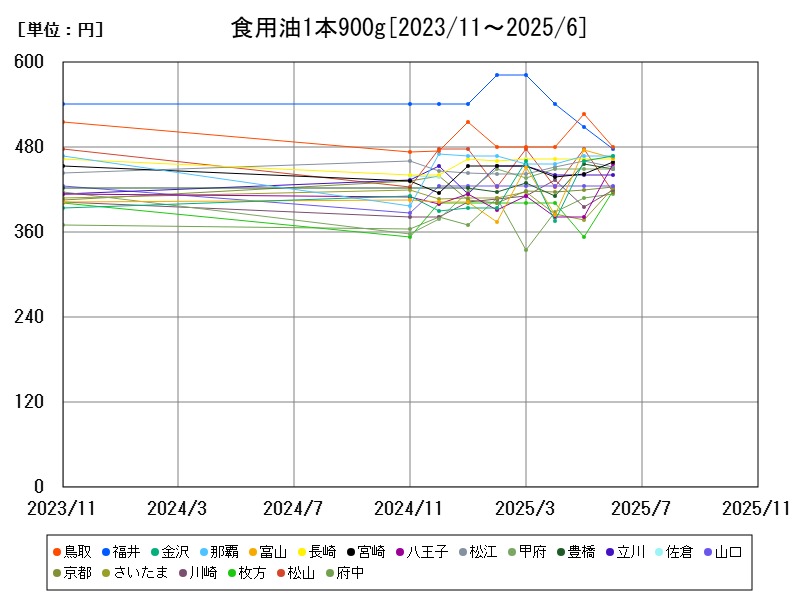

2025年5月時点での食用油1本900gの平均価格は388.5円。鳥取や福井、松山、富山など北陸から九州にかけて高価格帯が目立つ。価格高騰の主因は原材料の国際価格上昇とエネルギーコスト増加、流通網の地域差。今後は効率的な調達と流通改善が価格安定に寄与すると期待される。

都市別の食用油1本900gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 391.4 | ||

| 1 | 鳥取 | 481 | |

| 2 | 福井 | 477 | |

| 3 | 金沢 | 468 | |

| 4 | 那覇 | 468 | |

| 5 | 富山 | 465 | |

| 6 | 長崎 | 463 | |

| 7 | 宮崎 | 459 | |

| 8 | 八王子 | 457 | |

| 9 | 松江 | 452 | |

| 10 | 甲府 | 450 | |

| 11 | 豊橋 | 449 | |

| 12 | 立川 | 441 | |

| 13 | 山口 | 425 | |

| 14 | 京都 | 424 | |

| 15 | さいたま | 423 | |

| 16 | 川崎 | 420 | |

| 17 | 枚方 | 419 | |

| 18 | 松山 | 417 | |

| 19 | 府中 | 414 | |

| 20 | 和歌山 | 414 | |

| 21 | 相模原 | 413 | |

| 22 | 千葉 | 410 | |

| 23 | 熊本 | 409 | |

| 24 | 藤沢 | 405 | |

| 25 | 熊谷 | 405 | |

| 26 | 浦安 | 403 | |

| 27 | 水戸 | 403 | |

| 28 | 宇都宮 | 403 | |

| 29 | 大阪 | 401 | |

| 30 | 福岡 | 398 | |

| 31 | 佐賀 | 398 | |

| 32 | 高松 | 397 | |

| 33 | 奈良 | 397 | |

| 34 | 佐世保 | 397 | |

| 35 | 仙台 | 396 | |

| 36 | 伊丹 | 395 | |

| 37 | 東京都区部 | 394 | |

| 38 | 日立 | 394 | |

| 39 | 西宮 | 393 | |

| 40 | 盛岡 | 392 | |

| 41 | 浜松 | 392 | |

| 42 | 津 | 392 | |

| 43 | 宇部 | 392 | |

| 44 | 郡山 | 391 | |

| 45 | 富士 | 391 | |

| 46 | 新潟 | 385 | |

| 47 | 高知 | 381 | |

| 48 | 堺 | 379 | |

| 49 | 前橋 | 379 | |

| 50 | 静岡 | 377 | |

| 51 | 所沢 | 376 | |

| 52 | 旭川 | 375 | |

| 53 | 札幌 | 372 | |

| 54 | 長野 | 371 | |

| 55 | 岐阜 | 371 | |

| 56 | 福山 | 370 | |

| 57 | 小山 | 370 | |

| 58 | 福島 | 368 | |

| 59 | 横浜 | 366 | |

| 60 | 長岡 | 365 | |

| 61 | 今治 | 365 | |

| 62 | 東大阪 | 362 | |

| 63 | 広島 | 362 | |

| 64 | 川口 | 360 | |

| 65 | 神戸 | 355 | |

| 66 | 大津 | 355 | |

| 67 | 青森 | 354 | |

| 68 | 柏 | 354 | |

| 69 | 名古屋 | 352 | |

| 70 | 松阪 | 351 | |

| 71 | 岡山 | 349 | |

| 72 | 函館 | 348 | |

| 73 | 姫路 | 343 | |

| 74 | 松本 | 342 | |

| 75 | 徳島 | 338 | |

| 76 | 山形 | 338 | |

| 77 | 大分 | 333 | |

| 78 | 北九州 | 329 | |

| 79 | 八戸 | 322 | |

| 80 | 鹿児島 | 319 | |

| 81 | 秋田 | 317 |

詳細なデータとグラフ

食用油の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での食用油1本900gの全国平均価格は388.5円です。都市別では、鳥取(527円)、福井(509円)、松山(478円)、富山(476円)、那覇(468円)、長崎(463円)、松江(461円)、金沢(460円)、豊橋(457円)、甲府(450円)と、北陸から9州地方にかけて高価格帯が形成されています。

都市別の価格傾向と地域特徴

北陸・山陰地方の高価格帯

鳥取、福井、富山、金沢などの北陸・山陰地方で価格が特に高く、地理的条件による物流コストの増加や地元需要の影響が考えられます。

4国・9州エリアの安定した高価格

松山、那覇、長崎など4国から沖縄、9州エリアでも価格が高めで、輸送距離の長さや流通網の特性が反映されています。

中部地方の安定価格帯

豊橋や甲府など中部地方の都市も価格が高めに推移し、消費者の嗜好や地場流通事情が影響しています。

価格推移の概要と変動要因

データは2023年11月から2025年5月までの比較期間ですが、前年同月比の具体的な増減データが未提示のため推定となります。全体として食用油の価格は世界的な原材料価格の影響や輸送費上昇の影響を受けやすく、近年の食用油原料である大豆油や菜種油の価格変動が直結しています。

食用油価格高騰の主な要因

原材料の国際価格高騰

食用油の主原料である大豆や菜種、パーム油などの国際相場が上昇傾向にあり、円安の影響も加わって輸入コストが増大しています。

エネルギーコストの増加

製造工程や物流にかかるエネルギー費用の高騰が価格に反映されているため、特に遠隔地や島嶼部での価格が高くなる傾向があります。

流通網の複雑化と地域差

地域ごとに異なる流通経路や量販店の競争状況が価格差を生み出し、地方の需要密度の違いも価格に影響しています。

今後の見通しと対策

今後は食用油の原材料調達先の多様化や省エネルギー技術の導入、流通効率化によるコスト削減が価格安定の鍵となります。また消費者の健康志向や環境意識の高まりによる需要変化も価格動向を左右する要素として注目されます。

コメント