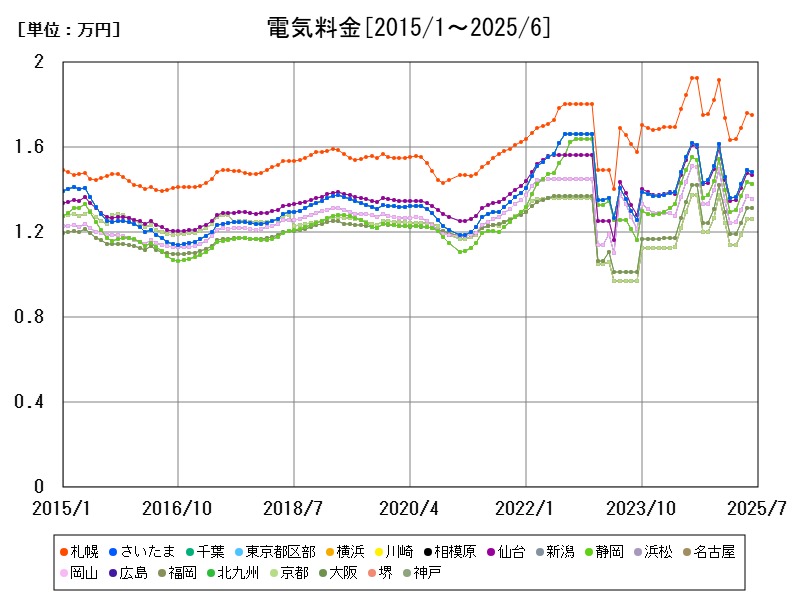

2025年5月時点の大都市の電気料金は、平均14,200円。最も高いのは札幌の17,610円で、寒冷地の暖房需要が要因。首都圏各都市(横浜・東京・相模原など)は東京電力の影響で一律14,930円。新潟・仙台は暖房需要によりやや高く、静岡は気候により平均に近い安定水準を維持している。

1か月間の電気料金相場

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1.414 | -4.053 | |

| 1 | 札幌 | 1.753 | -5.047 |

| 2 | 相模原 | 1.485 | -4.392 |

| 3 | 横浜 | 1.485 | -4.392 |

| 4 | 東京都区部 | 1.485 | -4.392 |

| 5 | 川崎 | 1.485 | -4.392 |

| 6 | 千葉 | 1.485 | -4.392 |

| 7 | さいたま | 1.485 | -4.392 |

| 8 | 新潟 | 1.467 | -4.708 |

| 9 | 仙台 | 1.467 | -4.708 |

| 10 | 静岡 | 1.429 | -4.447 |

| 11 | 浜松 | 1.429 | -4.447 |

| 12 | 名古屋 | 1.429 | -4.447 |

| 13 | 広島 | 1.358 | -5.34 |

| 14 | 岡山 | 1.358 | -5.34 |

| 15 | 福岡 | 1.314 | -2.05 |

| 16 | 北九州 | 1.314 | -2.05 |

| 17 | 神戸 | 1.262 | -2.685 |

| 18 | 大阪 | 1.262 | -2.685 |

| 19 | 堺 | 1.262 | -2.685 |

| 20 | 京都 | 1.262 | -2.685 |

詳細なデータとグラフ

大都市の電気料金現状と今後

2025年5月時点での大都市における1か月の電気料金の全国平均は14,200円(1.42万円)。これは冷暖房費・照明・家電使用の総和として都市生活における標準的な負担額を示しており、前年同月比で+1.152%の上昇と、ややインフレ傾向にあることが分かります。

この中で、最も高いのは札幌市の17,610円であり、気候的な要因が大きく関与していると考えられます。

最も電気料金が高い都市 ― 札幌市

札幌市は大都市の中でも突出して高額な月額17,610円。寒冷地であり、冬季の暖房需要が長期かつ大きいため、電気代全体を押し上げています。また、電化住宅の割合も相対的に高く、都市全体としての電力依存度が高い点が背景です。

ただし、前年同月比では-0.962%と下落しており、過去数年の急騰期に対し、エネルギー価格や使用量の調整が進んでいる兆しも見受けられます。

神奈川・東京・埼玉・千葉など首都圏の横並び傾向

相模原・横浜・東京都区部・川崎・千葉・さいたまはすべて14,930円(1.493万円)で統1されています。これは東京電力の料金体系に準拠した1律料金の影響が大きく、自治体間での電力供給エリアにまたがる共通仕様が反映された結果です。

前年同月比は+0.525%で、軽微な上昇にとどまっています。これは電力自由化以降の契約プラン多様化と、節電技術・スマート家電の普及による使用量調整が影響していると推察されます。

寒冷地と日本海側都市 ― 新潟市と仙台市

新潟市と仙台市はいずれも14,770円(1.477万円)と、全国平均よりもやや高めの水準にあります。これらの都市では冬季の暖房需要が高く、札幌ほどではないものの年間を通じて電気使用が増える季節が長い傾向にあります。

ともに前年比+0.346%と緩やかな上昇を見せており、暖冬傾向が強かった2024年冬の影響で使用量が抑えられた可能性も考えられます。

全国平均に近い静岡市

静岡市は14,380円(1.438万円)で、全国平均に近い水準です。太平洋側に位置し、年間を通じて温暖な気候を保つため、冷暖房による電力消費が抑えられる傾向にあります。都市インフラの効率性も寄与していると考えられます。

前年同月比+0.475%とやや穏やかな上昇にとどまり、安定した料金水準が維持されています。

今後の見通しと地域格差の持続性

気候差やエネルギー契約の違いから、札幌と首都圏で月額3,000円近くの差があるのは構造的要因に起因します。今後も、電化住宅の増加・太陽光導入・蓄電技術などにより地域間格差の緩和が進む可能性がありますが、冬季の暖房電力需要をどう抑制するかが北国における課題です。

コメント