2024年の日本における陸稲の10a当たり収量は全国平均256kgと前年比で23.08%増加。主要作付県である栃木(270kg)は全国比105.5%、茨城(254kg)は99.22%となっており、いずれも前年から大きく増加しました。技術の継承や気象条件の好転が要因とみられますが、作付面積が減少し続けているため、全国的な生産回復には限界があります。今後も一部地域の伝統作物として維持される一方、全体としては縮小傾向が続くと予想されます。

10a当たり収量のランキング

| 都道府県 | 最新値[kg] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 256 | 100 | +23.08 | |

| 1 | 栃木 | 270 | 105.5 | +38.46 |

| 2 | 茨城 | 254 | 99.22 | +18.69 |

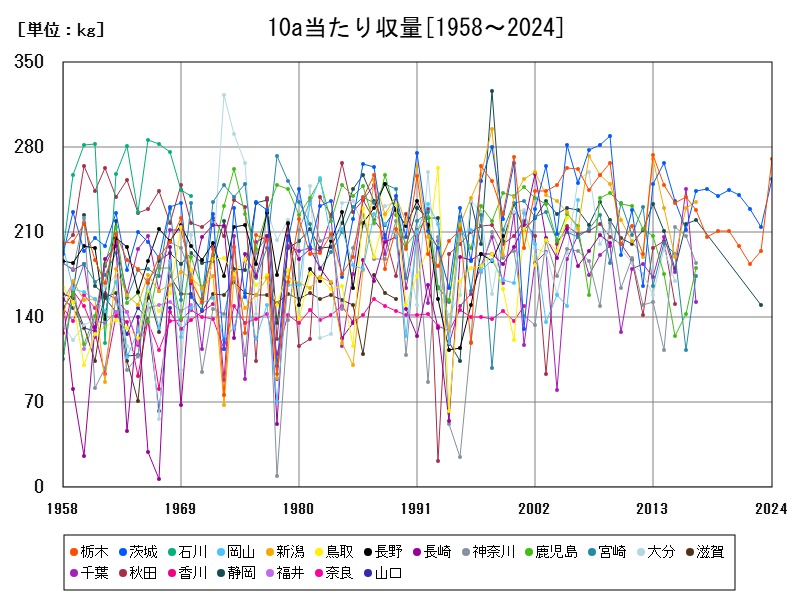

詳細なデータとグラフ

10a当たり収量の現状と今後

2024年における日本の陸稲の10a当たり収量は256kgであり、前年から23.08%の大幅増加を示しました。これは、作付面積の著しい減少傾向とは対照的な動きです。長年、陸稲は収量が低く管理が難しい作物とされてきましたが、限られた生産地域における栽培技術の成熟や気象条件の好転が功を奏し、単位面積あたりの収量が改善していると考えられます。

このような傾向は、特に栃木県や茨城県といった主要作付県で顕著に表れています。

栃木県 – 高収量を実現した地域特性

収量:270kg/10a(全国比105.5%)

前年比:+38.46%

2024年の陸稲収量で最も高かったのが栃木県です。全国平均を5%以上上回るこの結果は、同県における安定した栽培技術、土地適性、降水・日照バランスの良さによるものでしょう。

栃木県では陸稲の作付面積は年々減少しているものの、栽培農家はベテランが多く、技術的蓄積が豊富です。加えて、近年は省力化の工夫や品種の選定精度向上が進み、限られた面積で効率の高い栽培が可能となっています。

今後も陸稲を維持する地域のひとつとして、「質にこだわる小規模陸稲生産」の代表地域となる可能性があります。

茨城県 – 作付減少と収量回復の両面性

収量:254kg/10a(全国比99.22%)

前年比:+18.69%

茨城県は2024年時点で全国の陸稲作付面積の約76%を占める最大産地です。収量では全国平均にほぼ並びますが、前年比では約19%の増加を記録しており、収穫効率の向上が明らかです。

この背景には、優良な圃場の選別、台風や長雨の影響が少ない天候などが挙げられます。また、畜産と連携した耕作体系や水管理の工夫により、土壌の保肥力と作物の生育が向上したとも考えられます。

しかし、作付面積自体が減少しているため、総生産量の維持には限界がある点に注意が必要です。

生産の効率化と「選ばれた地域」への集中化

2024年のデータから見えてくるのは、陸稲栽培が「面積を広げる時代から、限られた面積で高効率を追求する時代」に完全に移行しているということです。

全国的には、収量が回復しても、作付面積が急速に縮小しており、陸稲は特定の県に集中した“選ばれた地域作物”となりつつあります。つまり、量的拡大ではなく、品質や収穫効率の向上が主軸となる時代です。

また、残された生産地域では、教育用農地や地域ブランド化、伝統食文化の再評価といった観点から、小規模でも意義のある生産が継続される可能性があります。

今後の展望と政策的課題

予想される傾向

-

作付面積の減少傾向は今後も止まらず、収量増加だけでは全国生産量の維持は難しい

-

栃木・茨城のような既存の生産地で、技術と伝統を軸とした持続的生産が中心となる

-

新規3入は望みにくく、行政や地域団体による支援や保存活動が鍵

必要な支援と戦略

-

陸稲の在来品種や栽培技術の記録保存

-

学校農園や体験農業との連携による教育資源化

-

地域ブランド米や特定加工品としての差別化戦略

陸稲はすでに主力作物ではありませんが、日本の農業史や地域の暮らしを象徴する存在として、文化作物としての再評価と保全が求められる段階にあります。

まとめ – 「少量高効率型」へと転換する陸稲の未来

陸稲は、現在の日本農業において極めて限定的な作物となりつつありますが、2024年の収量データは、技術と管理によって収穫効率が高まる可能性を示しています。とくに栃木・茨城の2県では、作付面積が縮小する1方で、収量の増加が見られました。

将来的には、陸稲は「経済作物」ではなく、地域の伝統・教育・文化として残すべき“知の遺産”ともいえる存在になるでしょう。そのためには、行政、農業者、教育機関が連携し、形を変えた持続可能な陸稲のあり方を模索していく必要があります。

コメント