2025年6月の関東市場では、横浜市と東京都で桃の価格が上昇し、数量は大幅に減少。背景には生産量の減少、輸送コストの増加、品質志向の高まりがある。今後は契約出荷やICT導入などによる安定供給の体制づくりが重要となる。

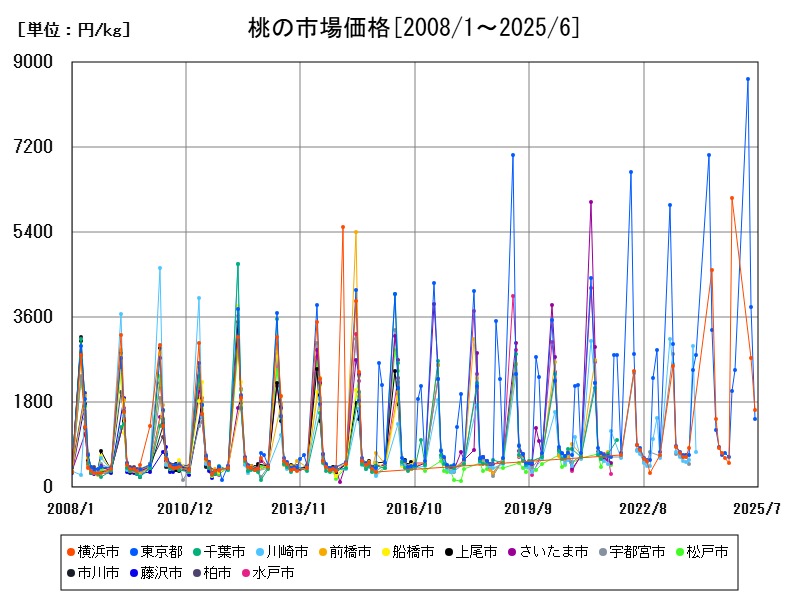

桃の市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 横浜市 | 1643 | +12.77 |

| 2 | 東京都 | 1439 | +19.02 |

市場価格の推移

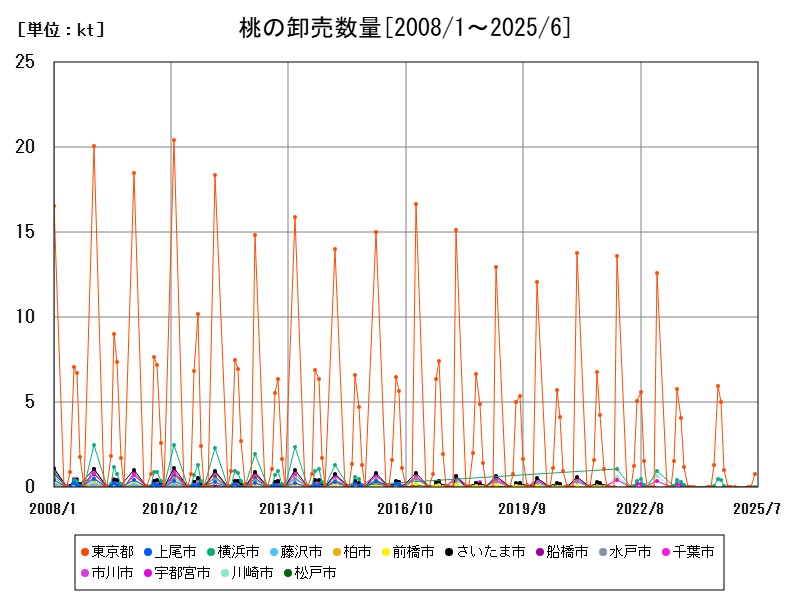

関東の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 0.811 | -38.42 |

| 2 | 横浜市 | 0.043 | -39.44 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

桃の卸売り市場の現状と今後

2008年から2025年6月にかけて、関東地域における桃の市場動向は、価格上昇と数量減少の2極化が続いています。特に2020年代に入り、気候変動や人手不足、輸送費の高騰など複合的な要因が影響し、価格が上がる1方で卸売数量は減少しています。2025年6月のデータによれば、横浜市の市場価格は1,643円/kg(前年比+12.77%)、東京都は1,439円/kg(前年比+19.02%)といずれも高水準です。対して卸売数量は、東京都が0.811kt(−38.42%)、横浜市が0.043kt(−39.44%)と大幅に減少しています。

東京都と横浜市の市場特徴

関東圏の中でも、東京都中央卸売市場は国内最大級の果実取引拠点であり、多様な産地の桃が集まる特徴があります。そのため、価格は全国平均に近い水準を維持しつつ、数量も他都市と比較して多い傾向があります。1方の横浜市は、消費地として高品質果実への需要が強く、ギフト用や高級品に対する価格弾力性が高い市場です。そのため、市場価格が東京都より高くなっており(+204円/kg差)、特に輸送コストや選別の厳格化によって高価格化が進んでいると考えられます。

価格高騰の要因

関東市場での桃価格上昇の背景には以下の要因があります:

-

生産地の収量減少:山梨や長野など関東近郊の主産地で、2025年は春先の霜害や高温障害により、収穫量が大幅に減少しました。

-

② 輸送コストの増加:物流費・人件費の上昇により、卸売業者が高価格でも取引を優先する構造に。

-

③ 品質志向の強化:関東都市部では消費者の品質志向が強く、糖度や見た目の良さに価格が集中する傾向。

-

④ 規格外品の流通減少:選別基準の厳格化により、中〜低価格帯の桃が市場に出回りにくくなった。

これにより、市場に出回る桃の平均価格が底上げされる形となりました。

関東近郊の桃生産と供給構造

関東圏で流通する桃の多くは、山梨県、長野県、福島県南部などから供給されています。特に山梨県は「日川白鳳」などの高品質品種で知られ、東京都市場への出荷が集中します。しかし2025年は、これらの産地でも天候不順による収穫減と、作業者不足による出荷遅れが重なり、関東圏への流通量が大幅に減少。これが東京都・横浜市の卸売数量減と価格上昇に直結しています。また、輸送過程の高度化や契約出荷の拡大により、小規模市場への出荷が限定的となり、中央集約型の取引がさらに加速しています。

今後の課題と展望

今後の関東市場では、以下の点が鍵となります:

-

安定供給のための契約栽培の拡充

-

ICT技術を用いた収穫・出荷予測の高度化

-

消費者教育と価格許容度の再構築

-

中間流通の効率化と輸送インフラの整備

特に東京都市場のような大消費地では、高品質品への選好と数量減のバランスが今後の市場安定にとって重要であり、持続可能な供給体制の確立が急務となります。

コメント