2025年6月、関東では東京都のだいこん価格が114.3円/kg(+22.94%)に上昇。流通量は5.975ktと全国最多だが前年より減少。一方、横浜市では価格は113.3円/kgで数量は微増。気候変動や人手不足が価格高騰の要因となっており、生産地の高齢化も影響している。

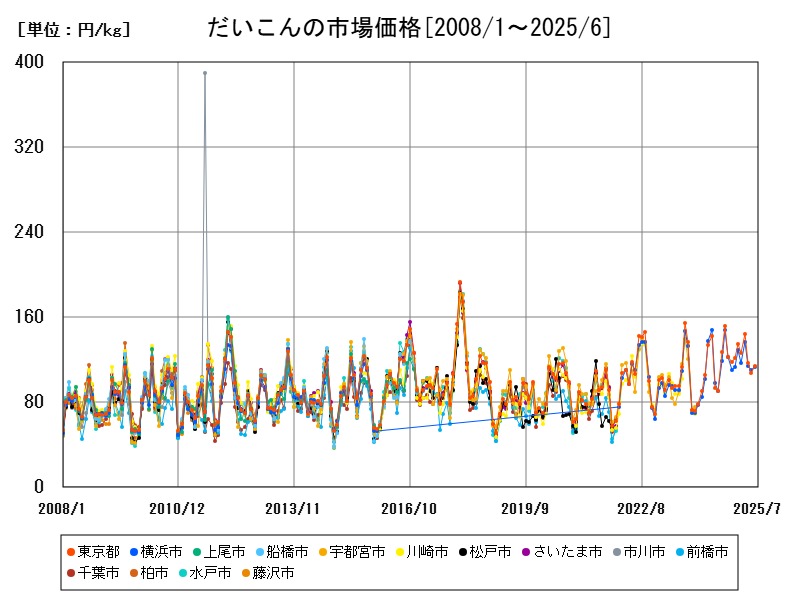

だいこんの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 114.3 | +22.94 |

| 2 | 横浜市 | 113.3 | +15.64 |

市場価格の推移

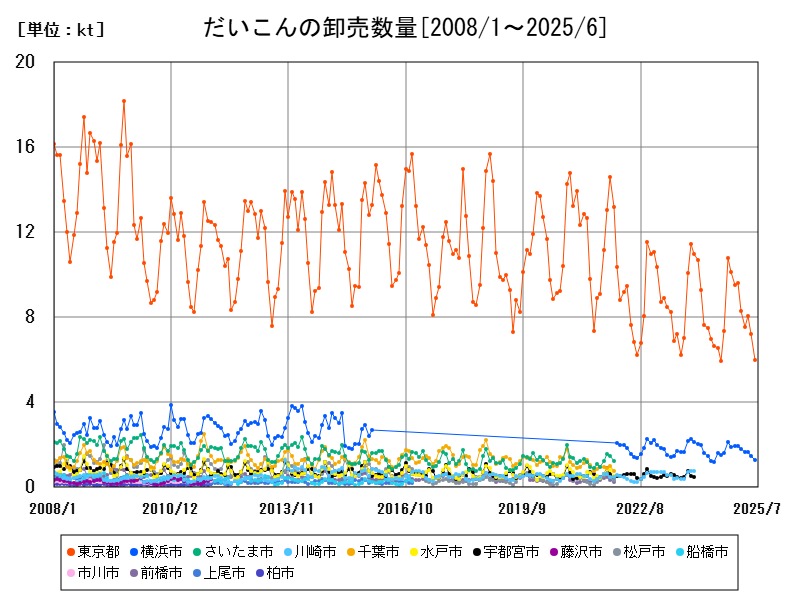

関東の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都 | 5.975 | -9.825 |

| 2 | 横浜市 | 1.276 | +5.892 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

だいこんの卸売り市場の現状と今後

2025年6月現在、東京都におけるだいこんの市場価格は114.3円/kgと、前年同月比で+22.94%の上昇を記録しています。1方、横浜市では113.3円/kg(+15.64%)と、東京都とほぼ同水準でありながらも上昇幅はやや抑えられています。

卸売数量に関しては、東京都が5.975ktと圧倒的なボリュームを占め、これは全国でも最大規模の流通量です。横浜市は1.276kt(+5.892%)と堅調な増加を示しており、東京都とは対照的に流通量が増えた数少ない都市の1つです。

価格と数量の長期的推移(2008年〜2025年)

2008年から2020年まで、関東圏のだいこん市場価格はおおむね70〜100円/kg前後で安定して推移していました。しかし近年は、気候変動や燃料高騰、人手不足などの複合的要因により、価格は上昇基調に転じました。

数量面では、東京都は1貫して最大規模の流通量を維持しているものの、2024年以降は年間ベースで減少傾向にあります。これに対し、横浜市の数量は近年やや持ち直し傾向が見られ、特に地域流通に強みを持つ中小市場の活性化が影響しています。

都市別の市場構造と特色

東京都中央卸売市場は、日本最大の青果市場を持ち、全国から多様なだいこんが集まります。千葉・茨城・神奈川など関東近郊の産地からの入荷が多く、流通の効率性に優れています。また、業務用需要(外食・加工業向け)が多いため、価格が需要動向に敏感に反応するのが特徴です。

横浜市は神奈川県内および山梨・静岡からの地場供給が中心で、比較的安定した価格形成が可能です。業務用需要は東京都に比べて少ないものの、家庭向けの中型市場としての役割が強く、供給量の増減が価格に反映されにくいという特性があります。

価格高騰の背景と要因

-

異常気象:近年、春から初夏にかけての高温・少雨により、だいこんの根張りが悪くなり出荷量が減少。

-

輸送・燃料費の高騰:トラック運賃や冷蔵保管コストの上昇が価格転嫁されている。

-

労働力不足:高齢化と人手不足により、生産地では収穫や出荷調整が追いつかず、流通量が制限される傾向に。

-

業務需要の回復:コロナ禍後、飲食業界や給食業界の需要回復が、需要側のプレッシャーとして働いている。

生産動向と今後の展望

関東地方のだいこん供給は主に千葉県(館山・成田)、茨城県(鹿嶋・水戸)、神奈川県(3浦)などが担ってきましたが、近年は作付面積の減少や高齢農家の離農が深刻化しています。とくに3浦だいこんなど、地域ブランド品は供給が不安定化しています。

今後は、契約栽培や産地1体の出荷体制強化、さらにはICTによる収穫予測やロボット化がカギとなるでしょう。また、輸入大根(中国・台湾産など)への依存度が低いため、国内生産力が直接価格に影響する構造は今後も続く見通しです。

コメント